Vacunación en México: Gobierno de AMLO dejó a 6 millones de niños sin vacuna; gastó más que Peña Nieto y compró menos

Para entender mejor

En los dos primeros años de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, 6 millones de bebés y de niñas y niños hasta 6 años de edad no fueron vacunados. Su gobierno no compró los biológicos requeridos o lo hizo con retraso, como resultado del cambio que ordenó en los procedimientos de compra para tratar de cumplir con su política de austeridad y el supuesto combate a la corrupción.

Y aún cuando argumentó que se ahorraría dinero, eso tampoco ocurrió. El gobierno de AMLO gastó 24% más en la compra de vacunas en 2019, que Enrique Peña Nieto en 2018. Peor aún: compró menos dosis. Por eso, cuando las familias buscaron las vacunas obligatorias para sus niños, no las encontraron, dejándolos desprotegidos contra la hepatitis B, tétanos, difteria, rotavirus, neumococo o sarampión. Todas, enfermedades prevenibles por vacunación.

Consulta el especial completo No fuimos Dinamarca: el saldo de la austeridad de AMLO en salud

Ciertamente ningún gobierno ha vacunado a la totalidad de niños con todo el esquema básico, pero este gobierno superó cualquier número y dejó a más niños sin protección. En 2018, 575 mil niños no fueron vacunados, pero en 2019 sumaron 2.6 millones, un aumento de 352% al comparar ambos años.

Y en 2020, se llegó a 3.4 millones de niños desprotegidos.

El cuadro básico de vacunación incluye más de una vacuna para niños en diferentes edades, por ello, para este análisis, Animal Político tomó solo una vacuna por grupo de edad. Es decir, BCG para recién nacidos; primera dosis de triple viral para niños de un año; DPT para 4 años; y segunda dosis de triple viral para 6 años de edad.

Luego, con base a la información que entregó la Secretaría de Salud vía transparencia sobre la cobertura de vacunación, es decir, el número de niños en México por edad, y el número de los que efectivamente fueron vacunados se pudo determinar la cifra de infancias que no recibieron vacunas entre 2017 y 2021.

¿Por qué en 2019 no había vacuna BCG y otras para niños en México?

La disminución se explica por decisiones como ésta: por primera vez en tres décadas, el gobierno no compró en 2019 la vacuna BCG para recién nacidos que los protege contra la tuberculosis, pese a ser considerada como la segunda enfermedad infecciosa más mortífera, solo después de la COVID-19, como lo prueban los documentos obtenidos por transparencia y la revisión de contratos de adquisición de las instituciones de salud.

Tampoco adquirió la vacuna contra difteria, tétanos y tos ferina (DPT) en ese mismo 2019. Resultado: México fue uno de los 10 países con menos niños con esa vacuna, cifra que lo igualó a Angola, país del continente Africano, de acuerdo con la comparación hecha por la UNICEF.

Esto ocurrió antes de la pandemia. Es decir, no se puede atribuir a ésta que no se compraran. Por eso, el impacto de la emergencia sanitaria fue mayor para México, que resultó ser el quinto país con menos vacunas aplicadas en ese periodo, solo después de Filipinas, Indonesia, Pakistán e India, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Sexenio de AMLO: menos niños con esquema de vacunación completo

De ahí que en este sexenio haya menos niños con todas las vacunas que les corresponde de acuerdo a su edad. En 2018 el promedio de esquema completo de vacunación en niños mayores a un año fue de 89.8%, y el año siguiente bajó a 79%. Aunque se ha ido recuperando hasta alcanzar 88% en 2022, sigue habiendo rezagos.

La vacunación es el primer contacto de un mexicano con su gobierno, “la introducción a la sociedad”. Es el primer capítulo de tu vida en el sector público, pero si en tus primeros minutos de vida en el sector público te dicen ‘no hay’, ¡es catastrófico!”, afirma Giorgio Franyuti, director Medical Impact, organización que ha tenido que sumar la aplicación de vacunas a los servicios médicos que lleva de forma altruista a las regiones más marginadas del país, ante la caída en cobertura durante este sexenio.

La falta de vacunación no solo deja en vulnerabilidad a generaciones de niños, cuyos efectos podrán verse en el futuro, sino que abre el riesgo a la aparición de un brote o el resurgimiento de enfermedades erradicadas, lo que –además– podría aumentar las hospitalizaciones, secuelas como discapacidades, o pago de seguros por incapacidad laboral.

Esto podría costar hasta 166 mil millones de pesos al gobierno –siete veces más de lo gastado en vacunas en los últimos cinco años– lo que presionaría las finanzas de las instituciones públicas, de acuerdo con un cálculo de la propia Secretaría de Salud.

¿Por qué cayó la cobertura de vacunación de niños en México?

Si México había sido pionero y ejemplo en América Latina, ¿por qué bajó la cobertura de vacunación en niños y niñas, incluso antes de la pandemia?

Animal Político revela en esta investigación la serie de decisiones del gobierno de Andrés Manuel López Obrador que afectaron el proceso de vacunación que había funcionado desde hace cuatro décadas.

Lee más: IMSS atendió menos enfermos y bajó vacunación y reparto de anticonceptivos en el primer año de AMLO

Aunque Animal Político entregó estos hallazgos a la Secretaría de Salud desde el 10 de enero para solicitar una entrevista con el titular, Jorge Alcocer; con el exsubsecretario, Hugo López Gatell, y con la exoficial mayor de Hacienda y actual secretaria de Economía, Raquel Buenrostro, ninguno aceptó responder y dar su versión de los hechos.

Vacunas para el cuadro básico: compraron tarde y más caro

El gobierno de López Obrador compró más caro y menos dosis, como comprueba la información oficial de la Secretaría de Salud obtenida por transparencia y la revisión de los contratos en Compranet, la plataforma en la que el gobierno está obligado, por ley, a registrar todas sus adquisiciones.

Se trata de las vacunas del cuadro básico: hexavalente y pentavalente; influenza, BCG, hepatitis B, anti neumocócica, triple viral, doble viral, rotavirus, DPT (difteria, parotiditis y tétanos) y su refuerzo, TD (tétanos y difteria) y VPH (Virus de Papiloma Humano).

En 2018, el gobierno federal compró 45 millones de estas vacunas, y pagó 4 mil 90 millones de pesos en contratos. El año siguiente la adquisición bajó a 35 millones de dosis, pero el gasto ascendió a 5 mil 100 millones de pesos, 24% más que en 2018. En 2020 la adquisición se recuperó, con 44 millones de dosis, pero el gasto fue todavía mayor: 5 mil 245 millones de pesos, de acuerdo a los contratos registrados en Compranet y la información de la Secretaría de Salud obtenida por transparencia.

No se puede saber cuántas vacunas adquirió el gobierno en 2021 y 2022, porque la Secretaría de Salud se negó a entregar información, argumentando que el extinto Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI) había sido el encargado de las compras esos años, pero éste tampoco entregó los datos.

El INSABI usó como argumento que, por su desaparición, ya no era sujeto obligado y remitió al organismo que lo sustituyó, el IMSS-Bienestar, el cual -a su vez- respondió que aún no concluía el proceso de entrega-recepción y, por tanto, no tenía acceso a la información.

Pero la revisión de los contratos de 2019 y 2020 comprueban los retrasos.

Ignora Gobierno de AMLO recomendaciones para comprar vacunas a tiempo

Cada año, el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia (CENSIA) firmaba los contratos en junio con los laboratorios o con las empresas intermediarias para garantizar el abasto de vacunas para el año siguiente. Aunque los acuerdos se negociaban mucho antes, porque los pedidos debían apartarse con los laboratorios que producen las vacunas para todo el mundo.

Sin embargo, en este caso no hubo negociación previa, afirman a Animal Político diversas fuentes de gobierno e industria que participaron en el proceso. Durante la transición advirtieron al equipo de Salud que debían solicitar las vacunas un año antes, debido a que los biológicos pueden llevar ese tiempo de producción, y los laboratorios surten solo a quienes hacen pedidos con anticipación. Más aún, porque se preveía un posible desabasto de la vacuna BCG, pero México tenía prioridad para venta, dado que era de millones de dosis.

La recomendación fue ignorada.

López Gatell dijo que comprarían las vacunas directamente a laboratorios a través de la Organización Panamericana y Mundial de la Salud OPS/OMS, por medio de Fondos Rotatorio y Estratégico de estos organismos internacionales, para “obtener beneficios respecto a los precios ofertados”, como quedó de manifiesto en la instalación de esa mesa de negociación el 27 de diciembre de 2018.

Entérate: Más austeridad y menos salud

Meses después, en 2019, la industria volvió a acercarse con el entonces subsecretario de Salud, Hugo López Gatell y la entonces oficial mayor de Hacienda, Raquel Buenrostro, para acordar los requerimientos para el país; pero aplazaron el proceso. Nuevamente argumentaron que negociarían mejores precios para cumplir con la política de austeridad ordenada por el presidente López Obrador, que consistía en centralizar las compras en Hacienda.

Sin embargo, el acuerdo de que Hacienda fuera el comprador fue oficializado hasta octubre de 2019, con la publicación del “Acuerdo por el que se delegan diversas facultades al titular de la Oficialía Mayor de la SHCP, en materia de compras consolidadas”, con el que delegó en su Oficial Mayor la facultad de determinar los bienes y servicios que serían contratados de manera consolidada. Pero esta decisión retrasó, prácticamente todo el año, los procesos de compra.

López Gatell explicaría luego un poco de esa negociación en una conferencia de prensa del presidente. Se ufanaba de “no dejarnos confundir por las presiones de los mercados. Si hay un producto o cinco que son equivalentes, tienen que competir. Así logramos ahorrar 50% los costos del tratamiento de hepatitis C y VIH”. Efectivamente el gobierno gastó 50% menos en la compra de antirretrovirales, pero las personas con VIH han denunciado desabasto, a tal grado que en nueve entidades del país ni una persona recibió tratamiento en 2021 y 2022.

Adquisición de vacunas inició con retrasos en sexenio de AMLO

Durante el primer semestre de 2019 aún había vacunas disponibles de las compras del año anterior (2018), pero no habría para el resto del año, debido a la falta de previsión desde el proceso de transición presidencial, y el retraso de adquisición de 2019. “Cuando quisieron comprar, ya era tarde, las empresas ya tenían todo comprometido”, afirma una fuente de la industria.

El proceso de adquisición comenzó el 13 de junio de 2019 –seis meses después del intento de compra a través de la Organización Panamericana y Mundial– con el acuerdo de la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad para realizar la compra consolidada de vacunas de la Secretaría de Salud, el ISSSTE, IMSS y la Secretaría de Marina. Solo hasta entonces comenzó la búsqueda de proveedores.

Para agosto de 2019, familias y personal médico ya reclamaban la falta de biológicos del cuadro básico para niños y niñas, cuyos testimonios fueron recogidos por la prensa, pero el presidente López Obrador negó el desabasto y respondió llamando a los medios “hampa del periodismo” por publicar la noticia.

El subsecretario de Salud, Hugo López Gatell, dijo en una entrevista realizada el 12 de agosto de 2019 que “todas las vacunas del esquema nacional de vacunación han sido compradas, excepto doble y triple viral”. “Fueron adquiridas en tiempo y serán entregadas y distribuidas en tiempo”. “No tienen por qué faltar”, atajó, ante la insistencia de Joaquín López Dóriga por la falta de vacunas.

Te puede interesar: La austeridad cuesta vidas: gobierno recorta 28% en mantenimiento carretero y aumentan accidentes

No fue cierto. Apenas el 7 de agosto habían firmado solo los contratos de las vacunas DT (contra tétanos y difteria) y Virus de Papiloma Humano; cinco días después firmaron la compra de la vacuna hexavalente, de acuerdo con los registros de contratos de Compranet.

Mientras que el contrato de adquisición de la vacuna triple viral, tan urgente ante la detección de casos de sarampión en Estados Unidos y su inminente llegada a México, ocurrió el 21 de agosto. Los contratos de las vacunas antineumocócica, rotavirus, TDPA y antiinfluenza ocurrieron después de esa entrevista, entre el 2 de septiembre y el 28 de noviembre de 2019. Es decir, las contrataciones ocurrieron entre dos y cinco meses después de lo habitual.

¿Cómo era la compra de vacunas para niños antes del Gobierno de AMLO?

Esos retrasos no son cosa menor, se trata de la afectación a un proceso que ha funcionado prácticamente como relojería, pues a partir del contrato arranca una serie de acciones que puede llevar meses hasta que los niños y niñas de cada rincón del país sean vacunadas.

Primero, las vacunas llegan al aeropuerto y deben pasar por una revisión de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), para confirmar la temperatura de los biológicos y cumplir con la trazabilidad a través del número de lote y requerimientos como la fecha caducidad y permisos sanitarios.

Después el proveedor debe llevarla a los almacenes centrales de las instituciones. Luego, son distribuidas a las jurisdicciones sanitarias de cada entidad federativa, que a su vez se encargan de repartir las respectivas dosis a los hospitales y centros de salud del país, e incluso, llevarlas a las comunidades más lejanas en hieleras que llevan médicos y enfermeras que deben recorrer hasta 10 horas de caminos sinuosos.

A la demora en la firma de contratos se sumó que en 2019 la Secretaría de Salud no compró las vacunas para recién nacidos BCG, contra la tuberculosis, y Hepatitis B; ni DPT (difteria, tétanos, tos ferina), para niños de 4 años; mientras que de la vacuna Rotavirus compraron 27 mil dosis menos de las requeridas para niños de 2 y 4 meses.

De ahí que en 2019 sólo aplicaron 1 millón 685 mil vacunas BCG, las sobrantes del año previo, lo que se vio reflejado en la caída de 20% con respecto a 2018, cuando aplicaron 2 millones 112 mil dosis, de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud obtenidos por transparencia.

Al medir la cobertura, es decir, el número de niños que requerían la vacuna y el número de inmunizados, solo 7 de cada 10 niños recibieron la vacuna en 2019, cifra similar a la registrada en 1990, pues desde hacía 25 años la cobertura se había mantenido entre 91% y 100%, de acuerdo con el registro histórico de la Organización Panamericana de la Salud.

Pandemia de Covid-19 agudizó la falta de aplicación de vacunas a niños para otras enfermedades

Por eso, el año siguiente, la pandemia no fue la causa del desplome de aplicación, sino que agudizó el problema. En 2020 la cobertura de BCG llegó hasta 28%, la segunda más baja registrada en cuatro décadas, y ubicó al país con la mayor caída en América Latina, pues el promedio de la región fue de 73% que sí alcanzó Brasil. Incluso Chile mantuvo la cobertura en 100%.

Con la vacuna DPT, aplicada en niños de 4 años para prevenir la difteria, tos ferina y tétanos, ocurrió lo mismo. Mientras que en 2017 y 2018 la cobertura fue de 91%, en 2019 bajó a 77%, y el año siguiente descendió a 57%.

Inhabilitan al ‘rey de las vacunas’ en México, sin tener sustituto

No tener la vacuna BCG, la más importante para recién nacidos que los previene de contraer tuberculosis, fue producto de la falta de estrategia para conseguir otro proveedor tras inhabilitar a la única empresa con los permisos sanitarios para importarla: Laboratorios Imperiales Pharma S. A. de C. V., propiedad de Francisco Álvarez Morphy, apodado “El rey de las vacunas” por haber acaparado los contratos de biológicos durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.

Lee: Sin vacuna BCG contra tuberculosis para recién nacidos: instituciones de salud reportan desabasto

La empresa incumplió con las entregas de las vacunas BCG, triple viral y hepatitis B en el último trimestre de 2018, que sumaban 3 millones de dosis y 161 millones de pesos, de acuerdo con información obtenida por transparencia. Por eso fue descartada –por instrucción verbal– para la adquisición de BCG que debía contratarse antes del primer semestre de 2019; y sin que el gobierno tuviera otra empresa que le vendiera esa vacuna.

El proveedor argumentó que en el caso de la vacuna doble viral, contra sarampión y rubéola, se encontraba retenida por la Comisión Federal contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), porque tras las revisiones, el dictamen arrojaba resultados fuera de las normas.

Aunque la empresa buscó una conciliación, y pese a la urgencia por las vacunas ante los brotes de sarampión en Estados Unidos y su inminente llegada a México, la Secretaría de Salud rechazó la posibilidad de algún acuerdo en enero de 2019, como reportó la periodista Ángeles Cruz en el periódico La Jornada.

Hugo López Gatell y las diferencias con la empresa de ‘el Rey de las Vacunas’

Meses después, en agosto, Hugo López Gatell declaró al mismo diario que no había posibilidad alguna de conciliación con la empresa y tampoco permitió que se realizara una segunda evaluación de las vacunas que estaban bajo resguardo de la Cofepris; además, dijo que había interpuesto una denuncia ante el Órgano Interno de Control (OIC) de la Secretaría de Salud.

No fue así. La Secretaría respondió, vía transparencia, que no tenía en sus archivos ninguna denuncia contra la empresa ante el OIC, por lo que declaraba la información como “inexistente”.

Finalmente la empresa fue inhabilitada y sancionada en dos ocasiones, en agosto de 2019 y en junio de 2020, por la Secretaría de la Función Pública, entonces dirigida por Irma Eréndira Sandoval, por presuntamente falsear información en el contrato de la vacuna doble viral del año previo. Por lo tanto, todas las dependencias debían “abstenerse” de cualquier contratación con la compañía por los siguientes dos años.

Al preguntar vía transparencia a la Función Pública cuál fue la información falseada, respondió que las pruebas se limitaban a que la empresa “manifestó bajo protesta de decir verdad que contaba con capacidad de respuesta inmediata, con las condiciones apropiadas para el cumplimiento de contrato, y con todos los permisos que la autoridad sanitaria debía emitir para dicho fin; cuando dicha información no fue veraz”.

Tres años después la compañía ganó la batalla en los tribunales: Invalidó la inhabilitación gracias a la sentencia emitida por la Sala Auxiliar en Materia de Responsabilidades Administrativas Graves y Segunda Sala Auxiliar del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que consistió en “dejar sin efectos la publicación de fecha 29 de junio de 2020”, según se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 20 de octubre de 2023.

Cancelan la semana de vacunación

En 2019 se canceló la estrategia que había funcionado durante 26 años: la Semana Nacional de Salud, la principal estrategia de difusión a nivel nacional y de aplicación de biológicos de manera masiva que ocurría tres veces por año, en febrero, mayo y octubre, y a la que se debía el éxito, en gran medida, de la vacunación en el país.

Ese año la tercera semana de salud, de octubre, fue cancelada; decisión que fue tomada en agosto de ese año –justamente cuando las denuncias de desabasto se incrementaron– por parte del Grupo de Trabajo Interinstitucional (GTI), un organismo creado sin amparo legal y carente de algún reglamento que lo normara.

En su lugar, la Secretaría de Salud estableció las “Jornadas Nacionales de Salud Pública”, que hasta agosto de 2019 no tenía lineamientos, y comenzaron a operar tres meses después. Sin embargo, no solo incluyeron vacunación sino que promovían también los programas de salud reproductiva, mental, bucal, alimentación, activación física, entre otros. Además, las Jornadas solo tendrían dos periodos, en mayo y octubre, eliminando la semana de febrero.

A esto se sumó que en 2019 no hubo la habitual campaña de difusión en radio, televisión, medios impresos, y digitales para informar a la población sobre los beneficios de las vacunas y los riesgos de no inmunizarse, como documentó la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

La poca difusión y la eliminación de un periodo de vacunación en el año disminuyó la posibilidad de que la población acudiera masivamente y demandara las vacunas que, en realidad no habían sido compradas o que llegarían tarde a sus estados.

En el gobierno de López Obrador, también dejó inoperante el Consejo Nacional de Vacunación (Conava), creado en 1991 para decidir y coordinar la política de vacunación en el país, y que debía ser dirigido por el secretario de Salud, Jorge Alcocer; el subsecretario de Prevención y Protección, López Gatell; representantes de (Cofepris) y los directores del IMSS, ISSSTE, el Instituto Nacional de Pediatría, de Salud Pública, y el Hospital Infantil de México.

De acuerdo con su reglamento, dicho organismo está obligado a sesionar al menos tres veces para definir las estrategias, e incluso solucionar cualquier problema que impidiera cumplir con la cobertura de vacunación. Sin embargo, en cinco años del actual gobierno sólo sesionó dos veces, una para su instalación y la segunda para decidir a qué población vacunarían contra la Covid-19, según respondió la Secretaría de Salud a las solicitudes de sus actas de sesión.

Tanto la existencia del Consejo Nacional de Vacunación como de las Semanas de Salud eran consideradas como parte de “las fortalezas” del Programa Universal de Vacunación, de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) en su revisión hasta 2018.

Y para rematar, el Censia, el otro organismo creado en 2001 para establecer, difundir, evaluar las políticas de vacunación y estar en coordinación con las entidades federativas, por primera vez en su historia, estuvo sin titular durante dos años tras la renuncia de Miriam Veras, en 2021.

INSABI y su participación en la compra de vacunas en México

Ese año, 2021, el gobierno cambió nuevamente al comprador de vacunas, y dio la encomienda al recién creado Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (INSABI), pero que fue extinguido en 2023; por lo que el nuevo encargado de las compras será su sustituto, el IMSS-Bienestar.

Esos cambios también obedecieron a un supuesto combate a la corrupción de los gobiernos anteriores. Sin embargo, Animal Político solicitó a la Secretaría de Salud, los casos de corrupción que hubiese detectado y denunciado ante el Órgano Interno de Control en la compra de vacunas durante el sexenio pasado y el actual.

Tanto Censia, como la subsecretaría de Prevención, dirigida por Hugo López Gatell, aseguraron que no hubo ningún caso de corrupción en estas adquisiciones, por lo que declararon la información como “inexistente”.

A la vacunación “la arrolló un tren”

“La causa del desabasto es multidimensional, pero las aristas principales dentro de eso es, en efecto, la política de austeridad: se decidió ahorrar la vida humana para construir un tren”, asegura Giorgio Franyuti, director de la organización Medical Impact. Por eso, el resumen de lo que pasó, insiste, es que “a la vacunación en México la arrolló un tren”, dice, en referencia al Tren Maya, una obra prioritaria del presidente López Obrador.

Por eso es que su organización, que brinda atención médica humanitaria a sitios de extrema marginación y difícil acceso en México, Guatemala, Colombia, Sierra Leona y Kenia, tuvo que incluir la vacunación como parte de las labores, pese a que era una materia que no requería acciones extra desde la sociedad civil, a diferencia de otras necesidades en materia de salud.

“En mi experiencia no veía estas deficiencias del 2018 para abajo, al contrario, la vacunación no era tan relevante para la sociedad civil porque los esquemas eran admirables o al menos decentes”, dice en entrevista con Animal Político.

Alberto Sotomayor, coordinador de investigación de Pacto por la Primera Infancia, sostiene que el cambio en el modelo de adquisición gubernamental y concentrado en la Secretaría de Hacienda afectó la compra de biológicos que “requería de mucho experto” que conociera el mercado internacional, los tiempos de fabricación de la vacuna, traslado, etc.

A esto se sumó, dice, la intención del gobierno de “tomar distancia” con ciertas industrias farmacéuticas, y luego la pandemia, cuando la industria se enfocó en encontrar primero la vacuna contra la COVID; entonces creo que fue una serie de elementos que se conjugaron y las consecuencias fue un enorme desabasto en muchísimas vacunas”.

En resumen, dice, “hubo mucha negligencia, hubo una serie de decisiones bastante negligentes y nos va a llevar mucho tiempo recomponerlo porque es un problema bastante complejo, sofisticado, que requiere una serie de adecuaciones, no todo se soluciona con dinero, necesita estrategia, comunicación”.

Relacionado

Shanklin habló con BBC Mundo sobre la historia de perseverancia detrás del histórico hallazgo, los secretos del éxito del Protocolo de Montreal y qué debemos aprender de ese acuerdo para enfrentar el cambio climático.

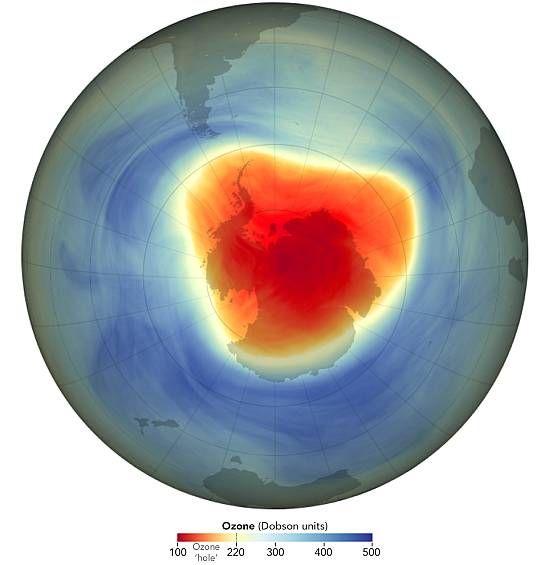

Hace 40 años tres científicos británicos hicieron un anuncio que causó alarma a nivel mundial.

Habían detectado un agujero en la capa de ozono, el manto que protege a la Tierra de la radiación más dañina del sol y sin el cual no sería posible la vida tal como la conocemos en nuestro planeta.

El estudio se publicó el 1 de mayo de 1985 en la revista Nature y sus autores fueron Jonathan Shanklin, Joe Farman y Brian Gardiner, investigadores del Instituto Antártico Británico (BAS, por su nombre en inglés).

Años antes, en la década del 70, dos químicos y luego Premios Nobel, Mario Molina, de México, y Sherwood Rowland, de Estados Unidos, habían advertido del impacto dañino sobre el ozono de compuestos llamados clorofluorocarbonos o CFC, usados entonces ampliamente en refrigeradores, aires acondicionados y aerosoles, entre otros productos cotidianos.

Pero fue el hallazgo del agujero en la capa de ozono lo que dio impulso a los gobiernos a actuar. Y lo hicieron muy rápido.

En 1987 se prohibió el uso de los CFC en el que muchos consideran el tratado ambiental más exitoso, el Protocolo de Montreal, el primer acuerdo en la historia de la ONU ratificado por todos los países miembros.

Jonathan Shanklin estaba entonces en los inicios de su carrera. Cuatro décadas tras su descubrimiento, habló con BBC Mundo sobre la historia de perseverancia detrás del hallazgo, los secretos del éxito del Protocolo de Montreal y qué debemos aprender de ese acuerdo para enfrentar el cambio climático.

Mira: ¿Qué es la ‘ecoansiedad’ y cómo podemos manejarla? Recomendaciones para promover la acción climática

Antes de ir atrás en la historia y a efectos de comprender el enorme impacto de su descubrimiento, ¿qué es la capa de ozono y por qué este gas es tan crucial?

La capa de ozono es una capa alta en la atmósfera, entre 12 y 30 a 40 km por encima de nosotros. Su función es actuar como una especie de manta protectora: impide que las longitudes de onda más cortas de luz ultravioleta del sol lleguen a la superficie.

Si empezáramos a destruir la capa de ozono en todo el planeta causaríamos un gran daño a la vida en la superficie. Los microorganismos podrían tener graves daños genéticos. En algunas plantas se podría blanquear la clorofila, perjudicando su crecimiento. Los seres humanos podríamos sufrir ceguera de la nieve, donde la mera intensidad de la luz daña la vista. Y en la piel se puede provocar cáncer.

Si sufres una quemadura solar grave cuando eres joven puedes recuperarte con bastante rapidez. Pero eso puede predisponerte a padecer cáncer de piel más adelante en la vida, por lo que siempre es bueno proteger a los niños.

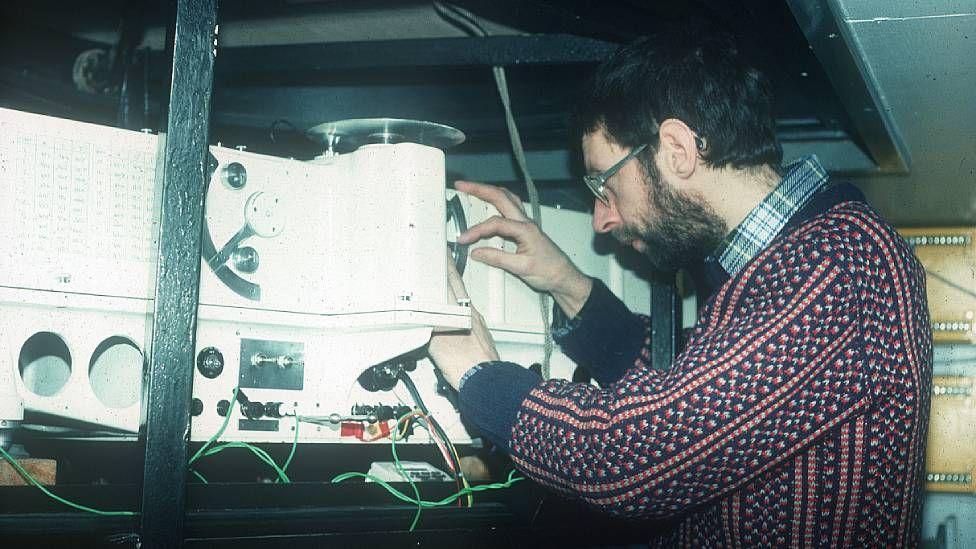

Volvamos a 1977. Usted tenía 23 años y acababa de graduarse en física de la Universidad de Cambridge cuando vio un anuncio del Instituto Antártico Británico que decía: “Se busca físico con interés en meteorología y conocimientos de programación”. ¿Cuál era su trabajo en el BAS?

Cuando vi este anuncio tenía un interés de aficionado en meteorología, ya que hacía mediciones de precipitaciones y temperaturas en casa. Y en la universidad hice un curso de programación.

Mi trabajo tenía tres componentes. Uno era analizar los datos de radiación solar que medíamos en nuestras estaciones antárticas y detectar errores.

Otro era verificar la consistencia de las observaciones meteorológicas realizadas en la Antártida.

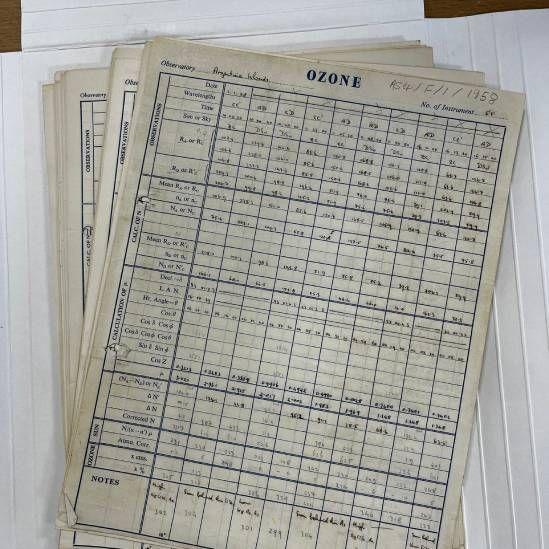

Y el tercer componente tenía que ver con los datos de ozono registrados en la Antártida con un instrumento llamado espectrofotómetro de ozono Dobson, que es prácticamente manual: todo se anotaba a mano en hojas de papel que se enviaban a Cambridge una vez al año.

Mi trabajo inicial fue comprobar que todo se registrara correctamente en la computadora y luego crear programas que hicieran todos los cálculos para convertir los datos del instrumento Dobson en mediciones de ozono, además de calibrar los instrumentos.

¿Qué expectativas tenía cuando comenzó a examinar los datos de ozono y compararlos con los de la década anterior?

En aquel entonces había mucha preocupación por la posibilidad de que los gases de escape de los aviones supersónicos Concorde o los gases de los aerosoles destruyeran la capa de ozono.

Y yo, siendo un científico joven e ingenuo pensaba: “¡Qué tontería! Tengo un montón de registros de ozono para comprobar lo contrario”.

Por esos días teníamos una jornada de puertas abiertas en el BAS para mostrar al púbico nuestro trabajo y pensé: “Voy a hacer un gráfico con los datos de este año y los que había registrado mi jefe, Joe Farman, hacía 10 años. Los valores serán los mismos y no tendremos que preocuparnos por nada”.

El problema, por supuesto, fue que los datos no eran los mismos.

¿Qué significaban los datos? ¿Qué descubrió?

Lo primero que vi al compilar estos gráficos fue que los valores de ozono en primavera en la Antártida eran mucho más bajos que 10 años antes.

Pero Joe señaló: “Como dice un proverbio inglés: una golondrina no hace verano”. Y dijo que necesitábamos más registros, que el año que viene sería completamente diferente.

Pero al año siguiente no fue completamente diferente. Mientras tanto yo revisé todos los datos y pude demostrar que se trataba de una tendencia sistemática a la baja desde que Joe completó sus registros hasta ese entonces, en 1984.

Una vez que tuvimos evidencia clara de que era algo sistemático, era improbable que se tratara de un error instrumental o en mis cálculos. Debía ser algo que estaba sucediendo en la atmósfera.

Y lo que estaba sucediendo en la atmósfera era que había cada vez más clorofluorocarbonos procedentes de aerosoles, de sistemas de refrigeración, del relleno de espuma de los tapizados, etc., y estaban alcanzando en grandes cantidades la atmósfera.

¿Por qué el agujero en la capa de ozono fue detectado sobre la Antártida?

Los clorofluorocarbonos se producían sobre todo en el hemisferio norte. Sin embargo, la difusión de gases a través de la atmósfera es bastante rápida por lo que en pocos años lo que se libera a nivel del suelo en el hemisferio norte llega a la atmósfera superior de la Antártida. Y el problema era, en particular, el cloro de estos clorofluorocarbonos.

La razón por la que veíamos el agujero en la Antártida era que durante el invierno antártico el centro de la capa de ozono se enfría mucho, lo suficiente como para que se formen nubes en el medio.

Y es en la superficie de esas nubes donde se producen las reacciones químicas que convierten el cloro de los clorofluorocarbonos en una forma activa. De esta manera, cuando el sol regresa en la primavera antártica, las reacciones fotocatalíticas (reacciones que involucran la luz solar) destruyen el ozono muy rápidamente, a una tasa de aproximadamente un 1% al día.

Usted ha señalado que en 1984 la capa de ozono sobre la estación británica antártica Halley tenía solo dos tercios del espesor de la década anterior…

Así es. Parecía asombroso que pudiéramos cambiar nuestra atmósfera tan rápidamente. Es una de las lecciones que deberíamos haber aprendido del descubrimiento, pero me temo que probablemente no se haya aprendido: que la acción humana puede generar muy rápido una diferencia en la habitabilidad de nuestro planeta.

El Protocolo de Montreal adoptó el principio de la precaución y se prohibió la liberación a la atmósfera de gases que pudieran dañar la capa de ozono.

Hoy debemos adoptar ese mismo principio con el dióxido de carbono y el metano para asegurarnos de no dañar demasiado nuestro clima, porque vamos camino a tener un clima muy dañino que hará mucho más difícil que la gente viva en la superficie de la Tierra.

¿Por qué fue tan exitoso el Protocolo de Montreal y se adoptó tan rápido?

Una combinación de circunstancias afortunadas permitió que se actuara con rapidez.

La primera fue que a alguien se le ocurrió usar el término “agujero”. No creo que se haya demostrado históricamente quién fue, pero los agujeros, por supuesto, son malas noticias. Si hay uno en la calle hay que repararlo. Si existe un agujero en la capa de ozono hay que hacer algo.

Otro factor fue que con el aumento de la radiación ultravioleta que llega a la superficie aumenta el riesgo de cáncer de piel. Es un grave problema de salud pública y la población exigía que se resolviera.

Además, los fabricantes de clorofluorocarbonos estaban encantados de cambiar a un producto alternativo porque podían obtener más ganancias.

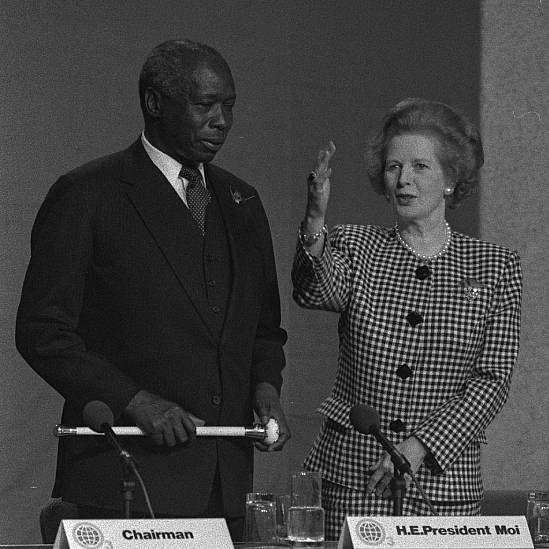

Y finalmente, otro factor que marcó una gran diferencia fue que la primera ministra británica, Margaret Thatcher, era una líder mundial muy respetada. Ella se había graduado en química en la universidad y comprendía la ciencia detrás del descubrimiento. Pudo explicarla a otros líderes mundiales y lograr que coincidieran en que era necesario actuar de inmediato.

Una vez que se alcanzó una masa crítica, prácticamente todos los gobiernos del mundo se vieron obligados a firmar el Protocolo. Y eso lo ha convertido en el tratado más exitoso de la ONU: todos sus estados miembros lo firmaron.

El Protocolo también estipuló una revisión cada cuatro años; la próxima será en 2026. ¿Por qué esto resultó visionario?

El Protocolo de Montreal estaba muy bien diseñado. Existe un ciclo regular de revisión de lo que la ciencia nos dice.

Y, por ejemplo, uno de los posibles cambios en la próxima revisión podría ser el análisis de los lanzamientos de satélites y su reingreso a la atmósfera. Porque se produce una lluvia de óxido de aluminio y esto podría proporcionar un nuevo sustrato para reacciones con el cloro.

La ciencia aún es ambigua al respecto, pero es claramente algo que debe analizarse en la próxima revisión.

Si se demuestra que estos satélites debido a su combustión en la atmósfera están destruyendo la capa de ozono, esa será una decisión muy difícil para los políticos, ya que hay mucho dinero en la industria de los satélites. Sin embargo, si destruyen la capa de ozono esto será un gran problema.

Usted ha insistido en la importancia del monitoreo continuo de la capa de ozono, que según la NASA podría recuperarse totalmente recién en 2066…

Hoy enfrentamos tantos problemas ambientales. Sigue existiendo la cuestión de la capa de ozono. Existe el cambio climático, existe la pérdida de biodiversidad en todo el planeta. Existe el plástico en nuestros océanos, la degradación del suelo.

En realidad, dondequiera que miremos estamos dañando aspectos de nuestro medio ambiente. Y aun así, seguimos adelante. Necesitamos contar con un sistema de monitoreo.

Además, debido a la estabilidad de los clorofluorocarbonos, es probable que los tengamos en cantidad suficiente en la atmósfera durante unos 50 años más, lo que les permitirá seguir causando agujeros en la capa de ozono sobre la Antártida.

En un artículo que escribió para la revista Nature cuando se cumplieron 25 años de su descubrimiento, usted decía: “Mi verdadera contribución fue mi perseverancia en analizar los datos”. Quería preguntarle sobre ese compromiso personal, su persistencia.

Soy de esas personas que, una vez que le hinco el diente a algo, no lo largo. Como el perro con el hueso. Una vez que creo haber descubierto algo, aunque los expertos digan “no te preocupes por eso”, yo sigo adelante.

Además, nuestro grupo científico era bastante pequeño y estaba aislado. No interactuábamos mucho con la comunidad internacional del ozono y eso fue una ventaja. Es más probable descubrir algo si se aborda el tema con una mente abierta.

Cuando hicimos el descubrimiento, el consenso era que si el cloro de los CFC iba a afectar la capa de ozono, esto se vería primero a gran altitud sobre los trópicos. Así que la Antártida no era un lugar donde se suponía que debíamos buscar.

Pero yo no sabía eso. Y estaba absolutamente convencido de haber hecho mis cálculos correctamente. Así que no iba a aceptar un “no” por respuesta.

Seguí insistiendo con Joe y Brian, y cuando les puse sobre la mesa un gráfico que demostraba que la reducción en el ozono era algo sistemático -un gráfico que dibujé a mano sin ordenador, solo con papel, lápiz y un poco de tinta-, y pude trazar una línea recta a través de todos los puntos de datos, en ese momento se dieron cuenta.

También ha hablado del azar en la ciencia.

Creo que si yo no hubiera insistido, otros grupos habrían hecho el descubrimiento.

Yo les había escrito a dos de los grupos en Estados Unidos que realizaban mediciones de ozono para ver si sus registros obtenidos con globos o satélites concordaban con nuestros datos.

Afortunadamente la gente de los globos me dijo: “Dejamos de hacer eso por el momento”, y la gente de los satélites ni siquiera se molestó en responder.

Sin lugar a dudas, si hubieran mirado los datos, habrían hecho el descubrimiento. Así que fue un ejemplo de azar en la ciencia: una combinación de circunstancias que permite que un grupo haga un descubrimiento que podría haberse hecho antes.

Su hallazgo no solo tuvo un gran impacto en la capa de ozono sino en la temperatura del planeta. El Protocolo ayudó a evitar entre un 0,5 y 1°C de calentamiento adicional para fin de siglo, según estima un reciente estudio ¿Podría explicar la relación entre los CFC y el cambio climático?

Los clorofluorocarbonos son gases de efecto invernadero que pueden absorber la energía solar en ciertas longitudes de onda, lo que provoca un calentamiento de la superficie y un enfriamiento en capas superiores.

Los sustitutos de los CFC también son gases de efecto invernadero, pero su permanencia en la atmósfera es menor. Esa es una gran diferencia.

Los gobiernos actuaron rápidamente con el Protocolo de Montreal. Pero en el caso del cambio climático, a pesar de todas las cumbres anuales, las emisiones de CO2 siguen creciendo. Y en EE. UU., por ejemplo, el gobierno busca acelerar la explotación de combustibles fósiles. ¿Cuál sería su mensaje a los tomadores de decisión?

Creo que deben ser más altruistas. Deben pensar en los demás, no en sí mismos. Uno de los problemas actuales es que, en muchos países los líderes solo se interesan por su círculo cercano de colaboradores; si algo es bueno para ese grupo, lo harán. Si es malo, no.

La extracción de petróleo en Estados Unidos se considera beneficiosa para muchos de los colaboradores del presidente Trump. Pero para los más pobres del mundo no es tan buena.

Debemos considerar tanto a los pobres como a los ricos, y en muchos casos son los ricos los que tienen voz, pero actúan para sí mismos.

El Protocolo de Montreal habrá evitado hasta 2030 dos millones de casos de cáncer de piel por año, según estima un estudio. ¿Qué siente hoy, 40 años después, al pensar en su enorme contribución al planeta y a la humanidad?

Debo confesar que en el momento del descubrimiento pensé que se trataba solo de una faceta desconocida de la ciencia antártica que probablemente no interesaría a mucha gente.

Por eso me sorprende que sea uno de los momentos clave de la ciencia ambiental, con un impacto tan abrumador que prácticamente todo el mundo en el planeta ha oído hablar del agujero en la capa de ozono.

Y mi tristeza radica en que no se está adoptando el mismo enfoque con respecto a los demás temas ambientales.

Todos están comprometidos con el crecimiento económico, o lo que ellos describen como crecimiento económico, y ese crecimiento es exponencial. Cada año debe haber un 2% más de PIB que el año anterior y eso solo se puede lograr si hay recursos ilimitados. Pero tenemos un solo planeta: los recursos son muy limitados y los estamos agotando a un ritmo insostenible.

Necesitamos realmente cambiar ese modelo económico para que sea sostenible.

Veo el futuro bastante sombrío en este momento porque no miramos a largo plazo. Solo miramos al mañana en lugar de a una, cinco o diez décadas más adelante.

Necesitamos adoptar esa perspectiva a largo plazo. De lo contrario, no habrá un planeta que gestionar.

Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.

Suscríbete aquí a nuestro nuevo newsletter para recibir cada viernes una selección de nuestro mejor contenido de la semana.

Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.

- Cómo se está recuperando la capa de ozono tras décadas de retroceso

- Nobel mexicano Mario Molina: “La capa de ozono es un ejemplo importantísimo de un problema global que se pudo resolver con éxito”

- Confirman que la mayoría de las misteriosas emisiones de un gas que destruye la capa de ozono provienen de China

Utilizamos cookies propias y de terceros para personalizar y mejorar el uso y la experiencia de nuestros usuarios en nuestro sitio web.