Las luchas que se hicieron ley y avanzaron en 2024 para buscar justicia y proteger derechos en México

En 2024 se aprobaron y avanzaron es varios estados leyes que tienen una historia detrás y un nombre propio. Están encaminadas a combatir la impunidad y a proteger los derechos de las mujeres y otras poblaciones vulnerables, como las infancias o las personas de la diversidad sexual.

Algunas leyes son en memoria de Paola Buenrostro, Cecilia Monzón y Montserrat Bendimes; otras, para resignificar la lucha de María Elena Ríos, Olimpia Coral y Diana Luz Vásquez Ruiz, mamá de Sabina, por nombrar a algunas.

De acuerdo con abogadas, activistas e impulsoras de las iniciativas, estas leyes con nombre propio son el inicio de acciones necesarias para verbalizar violencias, acceder a la justicia, proteger derechos y que los agresores sean sancionados ante un sistema que en la mayoría de los casos los deja impunes.

“Ahora las leyes se verbalizan con un nombre, que lástima que tuvieron que bautizarse con un nombre porque a una mujer le pasó algo”, dice una de las impulsoras.

Las activistas consideran que la implementación de las leyes es un gran logro; sin embargo, aún se enfrentan retos como mejorar los protocolos de investigación y la capacitación del personal de Ministerios Públicos para que no revictimicen a las denunciantes y su verdadera implementación.

A continuación, te presentamos algunas leyes con nombre propio que avanzaron en 2024 en los estados.

Ley Melanie

Aunque la Ley Melanie aún no está aprobada es una de las iniciativas presentadas a finales del año ante el Congreso de Tamaulipas que busca incluir la violencia en el noviazgo como un delito específico en el Código Penal estatal, con penas claras contra los agresores y que contemple protocolos de atención psicológica y legal para quienes hayan sufrido violencia de género en una relación.

La propuesta de esta iniciativa surgió a partir del caso de Melanie Barragán.

El pasado 31 de octubre, en medio de una fiesta de Halloween, Christian golpeó a Melanie provocándole fracturas en el rostro. Debido a la gravedad de las lesiones estuvo a punto de perder un ojo.

La propuesta del diputado de Morena, Francisco Cruz Martínez, señala que la violencia en el noviazgo debe recibir sanciones de uno a cinco años de prisión, entendiéndose este delito como un “acto abusivo de poder u omisión intencional, dirigido a dominar, someter, controlar o agredir a las mujeres de cualquier edad, mediante la realización de uno o varios tipos de violencia y/o maltrato, durante o después de una relación de noviazgo, afectiva, de hecho o sexual”.

Se espera que a inicios del 2025 la propuesta sea discutida.

Ley Paola Buenrostro

Tres años después de ser presentada en el Congreso de la Ciudad de México, en julio finalmente se aprobó la Ley Paola Buenrostro, que tipifica los transfeminicidios y castiga este delito con una pena de 35 a 70 años de cárcel.

Recibe su nombre en memoria de la trabajadora sexual que fue asesinada en septiembre de 2016; su aprobación es histórica ya que se trató del primero caso en CDMX que se investigó como transfeminicidio.

Tras el crimen, el presunto asesino de Paola fue detenido; sin embargo, 48 horas después quedó libre. Hasta la fecha sigue prófugo de la justicia.

La Ley Paola Buenrostro modifica el Código Civil, el Código Penal, la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia y la Ley de Víctimas de la capital.

Al Código Penal local agrega un capítulo en materia de transfeminicidio, donde se establezca que comete este delito quien prive de la vida a una mujer trans por razón de identidad o expresión de género.

Hace énfasis en la urgencia de que las autoridades e instituciones se capaciten en la atención bajo los principios de no discriminación y perspectiva de género.

Además, establece el concepto de familia social en el Código Civil. De esta manera, cuando la familia consanguínea de la víctima pretenda vulnerar su identidad de género en el acta de defunción, podrá ser su familia social quien la tramite a fin de respetar la forma en que se identificaba.

También señala que la Fiscalía de CDMX debe generar datos estadísticos trimestrales sobre delitos contra personas LGBTI+.

Esta ley es producto de la búsqueda de justicia por parte de activistas como Kenya Cuevas, mejor amiga de Paola y directora de la Casa de las Muñecas Tiresias A. C, quien busca replicar la reforma a nivel federal.

Ley Montse

La Ley Monse fue propuesta en el 2022 y el primer estado en aprobarla fue Morelos; este 2024 tuvo luz verde en el Congreso de CDMX y Oaxaca.

Esta ley lleva ese nombre por el caso de Montserrat Bendimes Roldán, una joven veracruzana de 20 años, estudiante de ingeniería que fue asesinada a golpes por su pareja Marlon Botas, el 17 de abril de 2021. La joven tuvo un traumatismo craneoencefálico que le causó muerte.

Marlon escapó con ayuda de sus padres, quienes dejaron a la joven en la entrada de un hospital, pero no avisaron a su familia lo que ocurrió ni llamaron a una ambulancia o a las autoridades.

Los padres de Marlon fueron detenidos en mayo de 2021 en la Ciudad de México por el delito de encubrimiento, aunque posteriormente el juez determinó que no estuvieron relacionados con el feminicidio, por lo que solo se les consideró como responsables de “omisión de auxilio”.

La Ley Monse impulsó cambios legislativos para garantizar que las víctimas tengan acceso a la justicia y evitar que se repitan casos en los que la familia o amigos se conviertan en cómplices.

Con las reformas al Código Penal se eliminan las excusas absolutorias que permitían a familiares o amigos evadir responsabilidades penales por encubrir a delincuentes. En Morelos, las penas van de 26 a 40 años; en CDMX de 2 a 8 años, con multas que pueden llegar a los 200 mil pesos, y en Oaxaca cárcel hasta por dos años.

En Veracruz, estado de donde era Montse y ocurrió el feminicidio, la iniciativa de reforma no fue aprobada.

Ley Sabina

La Ley Sabina es una reforma que fue impulsada por la activista oaxaqueña Diana Luz Vásquez Ruiz, no lleva su nombre, pero sí el de su hija Sabina, por quien comenzó una lucha para que el padre de la pequeña afrontara sus responsabilidades y pagara una pensión alimenticia.

Diana pasó más de cuatro años en tribunales sin una respuesta a su favor, ante la impotencia, en 2021 decidió hacer público el rostro de su expareja y deudor alimentario.

Desde entonces, otras mujeres se han unido al reclamo y han recorrido el país llevando sus “tendederos de deudores” para exhibir la forma en la que actúan algunos padres para evadir su responsabilidad.

¿Qué hacen? Falsean la dirección de su residencia, cambian de trabajo, alteran sus ingresos, traspasan sus bienes para declararse insolventes y no van a las audiencias.

Bajo las premisas: “No es normal que deudores alimentarios sigan impunes y no sepamos quiénes son”, “No es normal revictimizar a las madres”, “No es normal que jueces encubran a los padres irresponsables”, su trabajo como activista abrió el camino para abrir un registro de deudores alimentarios público en el estado y se estableciera un certificado de no adeudo de pensión como requisito para acceder a contratos públicos o créditos financieros.

A raíz de ellos, Diana planteó crear la Ley Sabina, la cual obliga a los deudores alimentarios a que cumplan con sus obligaciones.

En marzo de 2023, el Congreso del país aprobó la creación del Registro Nacional de Deudores Alimentarios como parte de la iniciativa de la Ley Sabina, el cual documentará los nombres y apellidos de hombres que se niegan a pagar la pensión alimenticia a sus hijos. Se reformó el artículo 103 de la Ley General de las Niñas, Niños y Adolescentes para garantizar sus derechos.

Este registro evitará que los deudores puedan salir del país, tramitar documentos oficiales como licencias de manejo, comprar inmuebles, solicitar matrimonio y ocupar cargos populares.

De acuerdo con la reforma, el registro de un deudor moroso se llevará a cabo luego de que así lo solicite un juez o la autoridad responsable del fuero local.

Este 2024 los Congresos locales de Baja California, Puebla y de Ciudad de México aprobaron la Ley Sabina.

Previamente, el Estado de México, Hidalgo, Morelos, Michoacán, Chiapas y Guanajuato aprobaron reformas a sus código penales y civiles para sancionar con penas de seis meses a tres años de prisión a los deudores alimenticios, aunque no todos los estados contemplan un padrón de deudores.

Ley Malena

La llamada Ley Malena ha sido aprobada en 13 estados y se espera su próxima discusión en tres más para 2025. Esta ley se verbalizó por lo que le ocurrió a la saxofonista oaxaqueña María Elena Ríos, quien sufrió un intento de feminicidio cuando le arrojaron ácido en 2019.

El objetivo de esta ley es reformar la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y el Código Penal para considerar la violencia ácida como tentativa de feminicidio y mayores penas para los agresores, que van de los 25 a los 40 años de prisión.

Con estos cambios legislativos no sólo se contemplan los ataques con ácido, sino también otros agentes químicos como cloro, gasolina, aceite caliente, alcohol, fertilizantes y otras sustancias corrosivas o inflamables.

La ley también obliga a las autoridades de Salud a reportar ante el Ministerio Público estas agresiones y contar con un registro oficial sobre los ataques con ácidos u otras sustancias.

La falta de tipificación de los ataques con ácido impide que las mujeres sobrevivientes obtengan justicia y reparación del daño, y que los agresores sean sancionados.

Este año la Ley Malena se aprobó en CDMX, Nayarit, Veracruz, Quintana Roo, Guerrero, Baja California, Colima y Puebla. En 2023 lo hicieron Oaxaca, Campeche, Hidalgo, Nuevo León y Sinaloa.

En Morelos, Baja California Sur, Durango y Zacatecas se espera que a inicios del 2025 se discuta y vote la iniciativa de reforma.

Para Elena Ríos, que una ley en México lleve su nombre es a su vez, “un pedazo de justicia”, aunque también considera que ninguna ley de esta índole tendría que ser necesaria.

“Ahora las leyes se verbalizan con un nombre, que lástima que tuvieron que bautizarse con un nombre porque a una mujer le pasó un intento de feminicidio con ácido. Es una forma de socializar una violencia, de visibilizarla”, dice.

Ley Monzón

La Ley Monzón, que recibe su nombre por la activista y abogada, Cecilia Monzón Pérez, propone quitar la patria potestad de los hijos cuando el padre incurra en tentativa o feminicidio de la madre.

Además, contempla penas de hasta ocho años de cárcel a los funcionarios que sean omisos o entorpezcan la investigación, así como 10 años de inhabilitación.

Cecilia fue asesinada a balazos en Puebla en mayo de 2022; su expareja Javier López Zavala, expolítico del PRI, y padre de su hijo, fue identificado por la Fiscalía como el presunto autor intelectual del crimen.

Puebla se convirtió en el primer estado de la República en promulgar una ley de este tipo que suspende la patria potestad a posibles feminicidas y la retira si se confirma la condena.

En 2024 la Ley Monzón tuvo “luz verde” en Quintana Roo, Oaxaca, Tlaxcala, Tabasco, y Morelos

Un año antes se aprobó en Colima, Sinaloa, CDMX, Nayarit, Guerrero y Edomex.

Desde diciembre del año pasado, el pleno del Senado de la República aprobó un dictamen para urgir a los congresos locales a armonizar su legislación en materia de guarda, custodia y pérdida de la patria potestad en caso de feminicidio.

Concretamente, a las entidades a las que se les hizo el llamado y aún no aprueban la Ley Monzón son: Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Chihuahua, Chiapas, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.

Ley Olimpia

Una de las leyes que cobró gran relevancia este año fue la Ley Olimpia, un conjunto de reformas a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y al Código Penal Federal que buscan reconocer la violencia digital y sancionar los delitos que violen la intimidad sexual de las personas a través de medios digitales, también conocida como ciberviolencia.

Se llama así por la lucha de la activista Olimpia Corral Melo quien, después de ser víctima de la difusión de un video íntimo sin su consentimiento, se ha dedicado a promover proyectos que regulen la violencia digital en los congresos estatales.

Ahora con el uso de la inteligencia artificial y tras la absolución de Diego N, acusado de alterar y comercializar sin consentimiento las fotografías de estudiantes del Instituto Politécnico Nacional (IPN), algunas diputadas han planteado una reforma que especifique el uso de la inteligencia artificial en el delito contra la intimidad sexual.

Actualmente el artículo 181 quintus establece que comete el delito contra la intimidad sexual quien videograbe, audiograbe, fotografíe, filme o elabore, imágenes, audios o videos reales o simulados de contenido sexual íntimo sin consentimiento o mediante engaño. Lo mismo para quien exponga, distribuya, difunda, exhiba, reproduzca, transmita, comercialice, oferte, intercambie y comparta estos contenidos, pero deja de lado el almacenamiento.

La iniciativa que se planea que se discuta en 2025 busca armonizarse con los avances logrados con la Ley Olimpia, aprobada en 28 estados, en donde no se aborda el uso de la inteligencia artificial.

Relacionado

La vida de una colonia establecida por inmigrantes de Rusia en el litoral uruguayo cambió por completo cuando los militares la invadieron. Algunos se preguntan hasta hoy por qué.

A Víctor Macarov lo fueron a buscar a la salida de su instituto de enseñanza. Tenía 18 años.

A Miguel Schevzov, de la misma edad, se lo llevaron cuando estudiaba en casa de un amigo.

Vladimir Roslik Dubikin, también de 18, estaba en el cine y corrió igual suerte.

Una tras otra, una veintena de personas fueron detenidas entre abril y mayo de 1980 en San Javier, un pequeño pueblo de inmigrantes rusos en el oeste de Uruguay.

Los tomaron por sorpresa, mientras hacían las cosas más cotidianas.

Esteban Gilsov volvía de pescar. Jorge Gurin estaba en su casa con su esposa, Susana Zanoniani. Y Néstor Dubikin, de apenas 16 años, había ido en bicicleta hasta el río: ellos también fueron arrestados por la dictadura militar que había en Uruguay.

Los llevaron a un cuartel. Les pusieron capuchas. Los torturaron de forma salvaje. Y 11 de ellos fueron enviados a una cárcel por meses o años.

Ninguno sabía por qué los sometían a semejante martirio, una pesadilla que volvería cuatro años más tarde con más detenciones arbitrarias y un asesinato que marcó el fin del régimen militar.

Algunos se lo preguntan hasta hoy.

“No entiendo cuál es el motivo que llevó a esa gente a hacer todo eso, porque es una maldad”, dijo Dubikin, ahora con 62 años, como testigo de un juicio en desarrollo contra nueve acusados de cometer esos abusos. “Le destrozaron la vida a un montón de gente”.

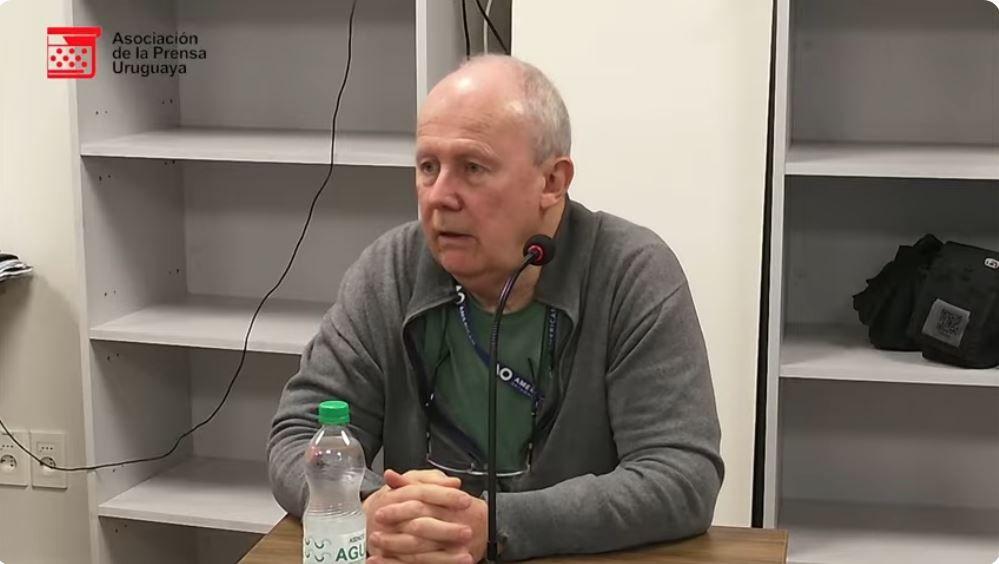

El fiscal uruguayo para crímenes de lesa humanidad, Ricardo Perciballe, aseguró que el absurdo se debió a la ascendencia de esas personas.

“A ellos se los privó de la libertad sólo por su condición de rusos, pero no por su actividad política, no porque hayan cometido ningún delito”, dijo Perciballe al inicio del juicio el mes pasado.

El propósito, sostuvo, fue “montar una mentira”.

“El olor del miedo”

San Javier descansa sobre el río Uruguay, unos 360 kilómetros al noroeste de Montevideo. Desde sus costas se avistan unos islotes cercanos, ya del lado argentino de la frontera fluvial.

El pueblo tenía cerca de 1.700 habitantes, en su mayoría de ascendencia rusa, cuando los militares irrumpieron en 1980 y comenzaron a arrestar gente, incluidas algunas mujeres.

Casi todos los detenidos fueron trasladados unos 90 kilómetros al sur hasta el batallón de infantería Nº 9 del Ejército, en la ciudad de Fray Bentos, donde todo adquirió tintes kafkianos.

Pasaron largos plantones encapuchados. Los interrogaron con golpizas, choques eléctricos y ahogamientos simulados -siempre bajo supervisión de un médico militar, que indicaba si la tortura podía seguir.

Les preguntaban por una supuesta pertenencia al Partido Comunista de Uruguay, ilegalizado y reprimido por la dictadura que comenzó en 1973 y terminó en 1985, aunque ninguno de los detenidos tenía actividad política según la Fiscalía y sus testigos.

Los interrogadores buscaban establecer vínculos entre los presos y la Unión Soviética.

Ricardo Bozinsky, que a sus 19 años fue una de las víctimas, testificó que los militares les decían cosas como que “ustedes los rusos son culpables de lo que pasó en Vietnam”.

“No sé lo que querían. Yo no entendía nada”, dijo Bozinsky ante el juez del caso, Claudio De León.

Les preguntaban por supuestas prácticas de tiro, por explosivos y contrabandos de armas. Por presuntos aviones que aterrizaban en medio del campo y por hipotéticos contactos con submarinos soviéticos, pese a que el río Uruguay allí tiene pocos metros de profundidad.

La mezcla de torturas y sinsentidos hizo mella en los detenidos.

“Lo más débil no es el músculo sino el agotamiento cerebral. Después, uno pierde el control mental sobre el tiempo y el espacio. Es como un delirio. Y la mente ve lo que quiere ver: ve frutas, agua”, testificó Aníbal Lapunov sobre los abusos que sufrió con 22 años.

“Después le pegan unos picanazos”, agregó, “uno se despabila y empiezan: ‘Sí, porque vos sos agente de la KGB (la agencia soviética de inteligencia) y tenés un submarino y tripulás un Boeing’… Y uno queda mirando”.

Lapunov recordó que llegaron a amenazarlo con empotrar sus pies en una lata con hormigón y lanzarlo al Río de la Plata.

“Esos famosos chinos, no eran nada chinos, eran otros como yo”, dijo que le advirtieron en referencia a unos cadáveres que habían aparecido tiempo antes en las costas uruguayas y que los militares atribuían a navegantes asiáticos.

Un par de adolescentes fueron conducidos por soldados armados a un campo cercano al pueblo, donde poco antes habían intentado avistar ovnis por simple hobby. Y, bajo amenazas de muerte, les preguntaban por armas escondidas.

“Es ridículo, es como la historia de los submarinos y del avión”, testificó Omar Karamán, que entonces tenía 17 años, sobre la idea de que hubiera una célula comunista armada en el pueblo. “Si no hubiese sido tan trágico, sería hasta chistoso”.

Los detenidos estaban incomunicados y sus familiares ignoraban qué les ocurría.

Lena Roslik aún evoca cómo olían las ropas de sus dos hermanos y su padre Miguel, presos en el cuartel, cuando las recibió a cambio prendas limpias que les llevaron.

“Tenían algunas manchas de sangre y un olor muy característico”, recordó como testigo del juicio. “No era olor a suciedad, era otro olor raro: yo le decía a mi madre que es el olor del miedo”.

Algunos fueron liberados luego de varios días.

Pero a 11 detenidos les hicieron firmar a fuerza de golpes y torturas una declaración que establecía que sí, que eran comunistas, que integraban un grupo armado.

La justicia militar los envió entonces al penal de Libertad, que pese a su nombre es una cárcel en el sur del país. Desconcertados, comunistas presos en su mismo piso les preguntaban quiénes eran, por qué ninguno encajaba en sus nociones sobre los miembros del partido.

Algunos pasarían un año y medio encerrados. Otros, cuatro años.

El 21 de junio de 1980, un comunicado oficial sobre ellos sostuvo que “una importante célula del aparato armado del proscripto Partido Comunista que estaba capacitando a sus elementos para la lucha armada fue desbaratada por las Fuerzas Conjuntas”.

Víctor Macarov, uno de los que estuvo preso hasta 1984, declaró en la causa que sólo se trataba de “jóvenes sin experiencia política, que eran los únicos que les podían haber firmado (…) que había un submarino, que aterrizaban Boeings en el Puerto Viejo entre las chircas”.

“A ver, si había un piloto que aterrizaba un Boeing en el Puerto Viejo tendría que estar enseñando a manejar aviones de combate”, ironizó. “Y si hay un submarino tendríamos que buscarlo, reflotarlo y cobrar una entrada para que la gente lo visite”.

“Sospechosos”

Puerto Viejo es el punto del río Uruguay donde desembarcó en 1913 cerca de medio millar de inmigrantes rusos para fundar su colonia.

Su objetivo era crear el reino de Dios en la tierra, explica Virginia Martínez, profesora de Historia, en su libro “Los rusos de San Javier” .

Pertenecían a una secta denominada Nuevo Israel que escapaba de la persecución de la Rusia zarista y fueron atraídos por un Uruguay que recibía de brazos abiertos a inmigrantes de diversos lugares.

El líder de la comunidad era Vasili Lubkov, a la vez profeta y administrador general. Lo llamaban “Papá”.

En sus inicios, la colonia reunió a unas 150 familias de campesinos que tenían un sistema de propiedad colectiva de la tierra y sembaban trigo, maíz y lino. También produjeron el primer aceite de girasol uruguayo.

Con el tiempo, el liderazgo de “Papá” generó disidencias internas. Y la colonia de San Javier, con sus peculiares reglas y costumbres, motivó debates en la prensa y hasta en el Parlamento de un país que ya consagraba la laicidad.

Al final Lubkov fue privado de su poder de administrador y, junto a un grupo de familias, emprendió el viaje de vuelta a sus tierras de origen en 1926. Pero entonces Rusia ya había conformado la Unión Soviética, y el profeta fue enviado a un campo de concentración.

A San Javier llegaron nuevos inmigrantes rusos, ucranianos y de otras nacionalidades, muchos huyendo entonces de la Revolución rusa y el socialismo.

En el pueblo surgieron tensiones con los reclamos de tierras liderados por comunistas. En 1933 una persona murió y otras resultaron heridas cuando la policía reprimió una reunión sindical.

Pero San Javier nunca fue un bastión comunista ni de izquierda. Muchos allí simplemente desatendían la política o simpatizaban con el tradicional Partido Colorado, que gobernaba el país cuando llegaron los primeros colonos.

Poco pareció importarle eso al régimen militar que se instaló en Uruguay a partir de 1973 y que, al igual que otros gobiernos de facto durante esos años en Sudamérica, consideró al comunismo y a la izquierda en general como un enemigo a destruir en el marco de la Guerra Fría.

El mero hecho de que en San Javier hablaran ruso, hubiera bailes o comidas eslavas y algunos fueran a estudiar becados en Moscú “los transformó para la ideología profundamente anticomunista de la dictadura en sospechosos”, dijo Martínez en el juicio.

El mismo año en que dieron el golpe de Estado, los militares realizaron allanamientos y arrestos en San Javier. Volvieron en 1976 con más represión.

Pero nada se compara a lo que ocurriría después.

“Un gran quiebre”

“¡Lo mataron! ¡Lo mataron! ¡Asesinos!”.

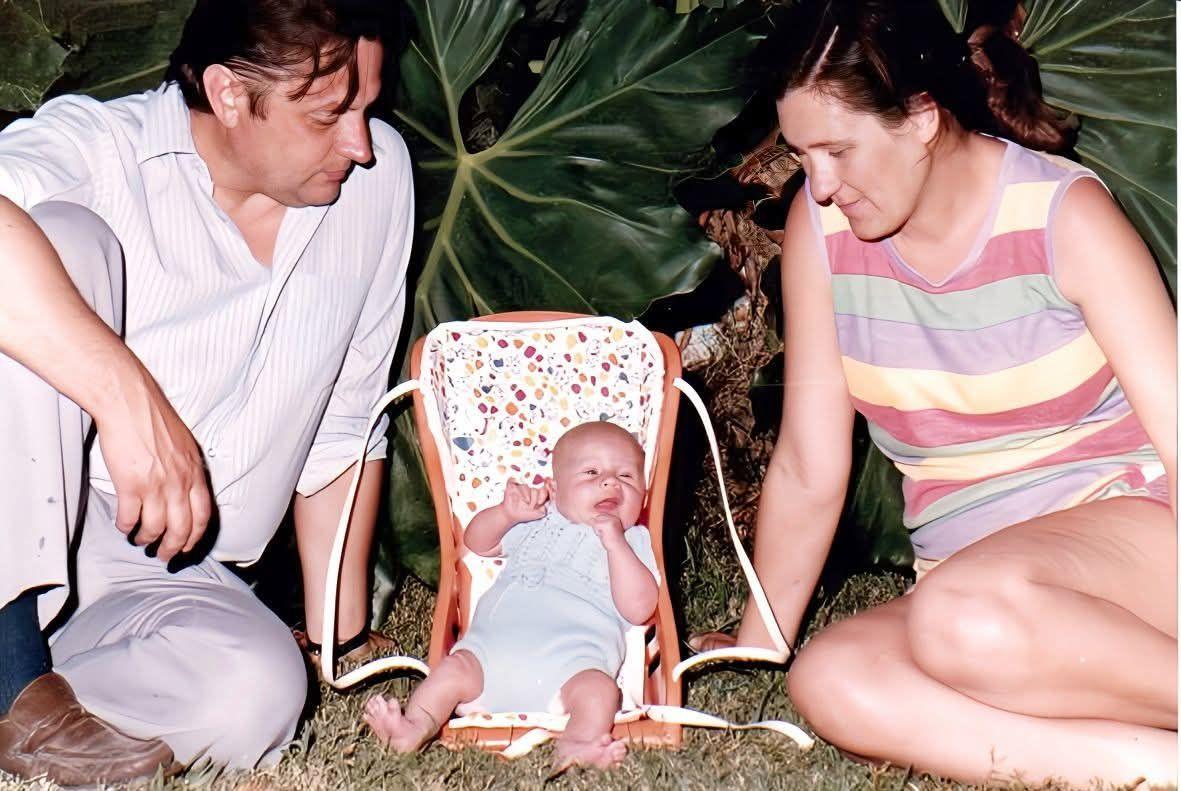

María Zavalkin repite en el juzgado de Fray Bentos los gritos que soltó cuando le entregaron el cuerpo sin vida de su esposo, el médico Vladimir Roslik Bichcov, el lunes 16 de abril de 1984.

Roslik murió a los 42 años. Su cadáver estaba dentro de un cajón sin tapa en una morgue de la misma ciudad, describe Zavalkin. Tenía la cabeza vendada, parte de la nariz negra y una camisa con sangre en el pecho.

Ella le gritaba entonces al médico Eduardo Saiz, jefe del servicio sanitario del batallón Nº 9 del Ejército, que huía del lugar.

Zavalkin conocía a Saiz desde 1980, cuando su marido fue preso y torturado en ese cuartel y ella intentaba llevarle medicamentos.

Roslik era uno de los 11 detenidos de San Javier enviados a la cárcel de Libertad. Pasó 18 meses allí por supuestos vínculos con el Partido Comunista, que Zavalkin descarta.

Cuando fue liberado y volvió a su casa en San Javier, le pidió por favor a su esposa que jamás le preguntara lo que había pasado.

“Nunca quiso hablar, pero cambió”, dice Zavalkin ante el juez. “Estuvo en el baño no sé cuánto rato, mirándose en el espejo”.

Nacido en San Javier de padres rusos, Roslik había estudiado Medicina en Moscú becado por la universidad Patrice Lumumba.

De vuelta en su pueblo natal en 1969, pasó a ser un médico solicitado por muchos vecinos que valoraban sus conocimientos, disponibilidad y manejo del idioma ruso.

Pero al salir de la cárcel las autoridades le prohibieron ejercer su profesión y, según Zavalkin, “eso fue lo que más sufrió”.

Ambos tuvieron un hijo, Valery, cuatro meses antes de que los militares volvieran por Roslik en la madrugada del domingo 15 de abril de 1984.

En la redada, una reedición súbita de lo vivido cuatro años antes, detuvieron a otros habitantes de San Javier para llevarlos al batallón de Fray Bentos e interrogados bajo tortura sobre presuntos vínculos con el comunismo y traslados de submarinos con armas por el río.

“¡Otra vez no!”, gritaba Roslik cuando los soldados irrumpieron en su casa, le colocaron esposas y capucha, y se lo llevaron en llantos, recuerda Zavalkin emocionada.

A las seis de la mañana del día siguiente, su padre le avisó que su marido había fallecido. Entonces ella asumió que lo habían matado.

La primera autopsia de Roslik, realizada por Saiz, apuntó sin embargo a signos compatibles con una muerte por paro cardiorrespiratorio, sin violencia.

Luego de enfrentar a Saiz a los gritos y de recibir un certificado de defunción con omisiones notorias, Zavalkin llamó a un médico conocido que le recomendó solicitar otra autopsia.

El nuevo examen fue autorizado en la ciudad de Paysandú con otros médicos militares y estableció como causa de la muerte “anemia aguda; síndrome asfictivo”.

El médico de confianza de Zavalkin participó de esa autopsia y registró varios signos de violencia en el cadáver.

Un informe posterior de peritos forenses en base a ambas autopsias concluyó que Roslik tuvo “una muerte violenta multicausal”, con desgarro del hígado, varios traumatismos y obstrucción de la vía aérea con un material fluido similar al del estómago.

El régimen se negaba a admitir que Roslik había sido asesinado. En cambio, insistía en que integraba “una agrupación subversiva vinculada al clandestino Partido Comunista” que traficaba armas.

Pero los resultados de la segunda autopsia y del último informe forense fueron revelados por la prensa, y se supo que Roslik murió detenido bajo tortura.

Ese sería el último crimen de una dictadura que se desmoronaba poco a poco, como sus mentiras.

“Lo que pasó con el asesinato de Roslik”, dice la profesora Martínez en el juzgado, “es un gran quiebre en el país” y “en la conciencia de buena parte de la sociedad”.

Infiltrados

Cómo surgió exactamente la idea de los militares uruguayos de invadir San Javier en 1980 y 1984 sigue siendo un misterio.

Daniel Rey Piuma, un desertor de la Armada hoy fallecido, sostuvo en un libro ya en democracia que el operativo de 1980 comenzó con una denuncia anónima enviada a una unidad naval distante, sobre la correspondencia de dos personas del pueblo.

En esos años la colonia recibía correo de la Unión Soviética, sobre todo porque muchos tenían familiares allí, explicaron testigos del juicio. Pero descartaron que se tratara de material político prohibido.

Sin embargo, tras aquella denuncia anónima los servicios de inteligencia del régimen infiltraron el pueblo. Enviaron agentes que se hacían pasar por turistas, cazadores o vendedores de autos, en busca de información sobre presuntas actividades subversivas.

“Hicieron una inteligencia sostenida y se dieron cuenta de que ahí no había tal célula armada”, indicó Martínez ante el juez.

Pero el Ejército invadió San Javier de todos modos. Y, además de detener a adultos y menores de edad, clausuró el Centro Cultural Máximo Gorki donde los locales practicaban idioma, danzas y música de Rusia.

Los soldados destrozaron murales que decoraban el escenario del club y se llevaron piezas de utilería como espadas, palos y una vieja estrella con la hoz y el martillo como pruebas de que había comunistas con armas, testificó José Erramuspe, que integraba la comisión del centro cultural.

Las autoridades informaron que en San Javier incautaron distintas armas largas y cortas. Pero la mayoría eran escopetas y revólveres de bajo calibre, material más típico de un pueblo rural que de un arsenal soviético.

El fiscal Perciballe sostuvo que servicios militares de inteligencia “montaron ficticiamente esta idea de que en San Javier había gente vinculada a la Unión Soviética y al Partido Comunista, que es absolutamente falsa”, para reforzar la posición del régimen antes de un plebiscito constitucional convocado en 1980 buscando seguir en el poder.

Sin embargo, en noviembre de ese año los uruguayos votaron contra la propuesta constitucional de las Fuerzas Armadas.

Y en 1984 los sectores más duros de la dictadura intentaron reflotar la noción de una amenaza comunista en San Javier para obstaculizar el retorno de la democracia al país, porque “querían mantener sus beneficios” y “la impunidad que tenían hasta ese momento”, indicó Perciballe.

Entre los nueve imputados en el juicio figuran oficiales que estaban a cargo del batallón de Fray Bentos durante las detenciones y torturas, como Óscar Mario Roca y Sergio Caubarrere, y otros acusados de conducir los apremios físicos, como Dardo Ivo Morales y Abel Pérez.

En el banquillo de acusados también está el exmédico militar Saiz.

El fiscal reclama condenas de entre 11 y 15 años y medio de prisión.

Los imputados se declaran inocentes y sus abogados niegan que haya pruebas para condenarlos.

“La Fiscalía ha construido un relato que, más allá de lo jurídico, es un relato político e histórico, pretendiendo juzgar una época y no las acciones concretas y personales de los acusados”, sostuvo una de las abogadas defensoras, Graciela Figueredo, al inicio del juicio oral.

Agregó que “los acusados cumplieron funciones militares formales en un contexto institucional determinado, sin haber ordenado, participado ni colaborado en actos ilícitos”.

Otro abogado defensor, Fernando Doti, sostuvo que en el batallón “se seguía una cadena de mando”.

“No se estaba en poder, dicho de otra manera, de cuestionar o detener las acciones ordenadas porque venían desde una jerarquía o una cadena de mando”, indicó.

El argumento de la “obediencia debida” ha sido esgrimido por exmilitares uruguayos en otros casos por violaciones de derechos humanos, aunque es considerado contrario al derecho internacional.

En el gobierno de facto en Uruguay hubo miles de prisioneros políticos y torturados. Según cifras oficiales, 197 personas desaparecieron (la gran mayoría aún sin ser encontradas) y 202 fueron asesinadas por responsabilidad del Estado entre 1968 y 1985.

Ya en su etapa final, el juicio sobre San Javier es una de las causas por crímenes de lesa humanidad durante el régimen militar que se abrieron en el país después que en 2011 se invalidara una ley que blindaba de persecución a los responsables de esos delitos, la cual había sido ratificada en dos votaciones populares.

El asesinato de Roslik quedó excluido de la causa debido a una sentencia previa que lo consideró cosa juzgada.

Pero Zavalkin siente que está más cerca de alcanzar la justicia que busca desde 1984.

“Recién ahora, menos mal que estoy lúcida todavía, es que se ha podido hacer todo esto”, dice a sus 72 años.

“Una novela de terror”

El infierno que vivió San Javier aún se evoca de distintas formas allí.

El camino principal que conduce al pueblo hoy se llama Vladimir Roslik.

Una fundación sin fines de lucro con el mismo nombre impulsada por la familia de Roslik ha abierto una policlínica, un hogar de ancianos y un centro de atención a la infancia en el pueblo.

En la comunidad se mantienen tradiciones rusas en comidas como el borsch o el vareniki, y el grupo local Kalinka de danza tradicional reunió recientemente a unas 200 personas en un espectáculo en el Centro Cultural Máximo Gorki, que reabrió en democracia.

Pero hoy es difícil escuchar la lengua que trajeron los inmigrantes. “Casi nadie entiende nada” de ruso, dice Norma Karamán, quien en el pasado enseñó ese idioma en el pueblo.

Durante el juicio, Zavalkin vinculó el cambio a los operativos militares de los años ’80. “La gente se asustó. Y lo del ruso se borró: nadie quería hablar ruso”, relató.

Otros testigos también hablaron de secuelas de miedo y desconfianza entre vecinos.

“Vivimos aterrorizados mucho tiempo”, dijo Ana Semikin, quien presenció la detención de su padre. “Sufrir todo eso de buenas a primeras fue muy difícil. No sólo para las familias; fue muy difícil para el pueblo. Convivir con la gente también, porque muchos creían lo que decía el diario, lo que pasaban por la televisión una y otra vez”.

Sergio Onetto, quien fue detenido durante días en 1980 cuando tenía 17 años, sostuvo que “tal vez la peor secuela fue la secuela social”.

“San Javier era un pueblo muy amiguero. Yo entraba y salía de un montón de casas sin golpear la puerta. Y un montón de personas me pidieron que no fuera más”, testificó.

Al año siguiente, Onetto se mudó a Montevideo, donde más tarde se recibiría de psiquiatra. Pero cuando volvía a San Javier de visita, recordó, veía cómo “se les trancó el proyecto de vida” a sus amigos jóvenes que pasaron más tiempo presos.

Uno de ellos es Vladimir Roslik Dubikin, sobrino homónimo del médico asesinado, en quien notó un “deterioro psíquico muy importante” tras salir del penal de Libertad. Hoy vive internado en una casa de salud.

“En mayor o menor medida, todos salimos con secuelas psicológicas”, testificó Macarov. “Las torturas hechas por un ser humano a otro ser humano no creo que se puedan olvidar”.

Susana Zanoniani, una exmaestra del pueblo que fue detenida y torturada en 1980 junto a jóvenes que fueron alumnos suyos, habló como testigo por videoconferencia a sus 80 años y reclamó justicia por las víctimas, “por el que está loco, por los que se mataron, por los que se murieron injustamente”.

“Nada hoy crea una novela de terror como la que hicieron los militares en San Javier”, reflexionó. “Porque fue una novela de terror”.

Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.

Suscríbete aquí a nuestro nuevo newsletter para recibir cada viernes una selección de nuestro mejor contenido de la semana.

Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.

- Qué fue el Plan Cóndor, el sistema secreto de las dictaduras sudamericanas para perseguir a los exiliados políticos creado hace 50 años

- El Patronato: los reformatorios donde la dictadura de Franco internaba a mujeres solteras, lesbianas o rebeldes para inculcarles valores católicos ultraconservadores

- Por qué 40 años después del fin del régimen militar en Argentina no se sabe cuántos “desaparecidos” hubo exactamente (y por qué Milei rechaza la cifra de 30.000)