Quién se lanzó realmente con la bandera y otros datos curiosos de los Niños Héroes

Como cada 13 de septiembre, en México se conmemora la Batalla de Chapultepec y se recuerda a los Niños Héroes, de quienes nos hicieron aprendernos sus nombres en la primaria.

Estos personajes se han visto rodeados de mitos y hay hasta quienes cuestionan su existencia. Por eso, aquí te dejamos algunos datos curiosos.

Contexto: ¿por qué México peleaba con Estados Unidos?

Si no te acuerdas de tus clases de historia: de 1846 a 1848 se realizó la Guerra México-Estados Unidos (o intervención estadounidense) en la que se perdió más de la mitad del territorio nacional.

En agosto de 1847 se realizaron varias batallas en la capital mexicana con la finalidad de tomar la ciudad; específicamente en Padierna, Churubusco y Molino del Rey (los días 19 y 20 de agosto y 8 de septiembre, respectivamente).

Uno de los últimos bastiones que defendía el ejército mexicano era el Castillo de Chapultepec, donde en ese entonces había otra sede del Colegio Militar. Ahí se realizaron ataques desde el 12 de septiembre causando estragos en las fuerzas mexicanas.

Se les conoce como Niños Héroes a un grupo de cadetes mexicanos que murieron durante la Batalla de Chapultepec el 13 de septiembre de 1847.

Con los años, este acontecimiento se iría tergiversando, a veces, con fines nacionalistas y generando un mito histórico con hechos difíciles de comprobar.

No solo hubo seis cadetes luchando contra todo un ejército

A pesar de que en la escuela solo nos enseñan a recordar el nombre de seis Niños Héroes (Agustín Melgar, Fernando Montes de Oca, Francisco Márquez, Juan de la Barrera, Juan Escutia y Vicente Suárez), la verdad es que eran alrededor de 47 cadetes quienes lucharon ese día.

Estos cadetes habían recibido la orden de Nicolás Bravo de abandonar el Castillo de Chapultepec, pero por decidieron quedarse y defender el lugar.

Y no lo hicieron solos, pues la Secretaría de la Defensa Nacional señala que había alrededor de 800 soldados pertenecientes a diferentes batallones.

Además, llegó el Batallón de San Blas bajo las órdenes del teniente coronel Felipe Santiago Xicoténcatl como apoyo.

Estrategas, valientes y echadas pa’lante: Mujeres de la Independencia que debemos recordar

No eran exactamente niños

Aceptamos que “Niños Héroes” suena mejor que “Jóvenes Héroes”, pero entre los datos curiosos es que estos personajes ya no estaban precisamente en su infancia.

A través de un boletín de la UNAM, la doctora Berta Salinas, del Colegio de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras, recuerda que la edad de los seis “niños” era entre los 13 y 20 años.

Francisco Márquez, nacido en Guadalajara, era el más joven con 13 años; Vicente Suárez, de Puebla, tenía 14 años; Agustín Melgar, nativo de Chihuahua, contaba con 18, lo mismo que Fernando Montes de Oca, procedente de la Ciudad de México. Juan de la Barrera y Juan Escutia, de 19 y 20 años, procedían de la capital y de Tepic, respectivamente.

La primera mención de los “Niños Héroes”

Berta Flores y Carmen Vázquez, del Instituto de Investigaciones Históricas, mencionan que sería Miguel Miramón uno de los primeros personajes en nombrar a esos seis jóvenes que trascendieron a la historia.

Ambas investigadoras señalan que durante un mensaje patriótico con motivo del aniversario de la Independencia, el 16 de septiembre de 1851, Miguel Miramón mencionó a seis de sus compañeros caídos en la Batalla de Chapultepec.

Sin embargo, no sería hasta 1871 cuando esos nombres comenzaron a resonar como héroes nacionales.

Antes y después: Mira cómo se veía Teotihuacan en sus primeras exploraciones

El séptimo Niño Héroe

Este dato curiosos de los Niños Héroes va un poco relacionado al anterior. Repetimos que en realidad había alrededor de 47 cadetes en la Batalla de Chapultepec del 13 de septiembre, pero solamente seis murieron y esos fueron los que pasaron a la historia.

Pero la realidad es que todos son “héroes” en el sentido que no era su obligación estar en el Castillo (se les ordenó retirarse) y aún así se quedaron por cuenta propia a defender el lugar.

Entre ellos estaba el cadete Miguel Miramón, quien sobrevivió a la batalla y más tarde se convirtió en uno de los líderes conservadores en la Guerra de Reforma.

En 1859 fue nombrado Presidente de México por el Partido Conservador y en oposición al Presidente liberal Benito Juárez. En ese sentido, es el presidente más joven que ha tenido México.

Sin embargo, más tarde sería considerado traidor al ponerse al servicio de Maximiliano de Habsburgo. Moriría fusilado junto a Maximiliano y Tomás Mejía en el Cerro de las Campanas en Querétaro el 19 de junio de 1867.

¿Quién se lanzó con una bandera?

En todo lo que se ha dicho de los Niños Héroes, el mito más famoso es la hazaña de Juan Escutia, quien supuestamente se envolvió con la bandera mexicana y se lanzó con ella al vacío para impedir que los estadounidenses se adueñaran de ella como símbolo de su victoria.

Sin embargo, este evento no se puede verificar; no hay evidencia que compruebe que en realidad sucedió. Incluso a través de los años cambió el Niño Héroe protagonista de esta gran proeza.

La UNAM describe que para 1871 la defensa de la bandera estaba asociada a Agustín Melgar. Una década después se decía que quien se había lanzado era Fernando Montes de Oca.

También se ha discutido que Juan Escutia (del que tampoco hay documentos que aseguren que era cadete del Colegio Militar) murió en batalla abatido a tiros.

Lo que sí es un hecho, es que en esa guerra sí hubo figuras que protegieron la bandera mexicana y cuyos casos sí están documentados.

Cecilia Vargas Ramírez, historiadora del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México (INEHRM), le dijo a BBC Mundo que hay documentos y testimonios que señalan al coronel Santiago Xicoténcatl o al capitán Margarito Zuazo como protagonistas de una hazaña parecida.

“(Xicoténcatl) era teniente coronel del batallón de San Blas y fue de los últimos que quedó defendiendo el castillo frente a compañeros que desertaron para salvar sus vidas”, explica la experta.

Salvador Rueda Smithers, director del Museo Nacional de Historia, explicó durante el webinar “¿Conquistadores en Chapultepec? De guerras y batallas en la historia de nuestro Bosque” lo que pasó con Margarito Zuazo.

Era el 08 de septiembre de 1847 y Margarito Zuazo participaba en la Batalla de Molino del Rey. “(Margarito) toma la bandera del regimiento, se la amarra y se arroja al enemigo. Lo matan pero le hacen el honor por la valentía”, explica.

“Ese es el origen de la leyenda histórica que después se atribuye a uno de los cadetes del Colegio Militar”, finaliza.

Quién realizó los primeros retratos de los Niños Héroes

Como señala Relatos e historias en México, publicación especializada de Arqueología Mexicana, fue el litógrafo Santiago Hernández quien le dio forma a la leyenda de los Niños Héroes.

Fue en 1871 cuando realizó los primeros retratos de los seis jóvenes que murieron en la Batalla de Chapultepec y que serían replicados en todo el país.

También hizo imágenes muy famosas de Miguel Hidalgo y Josefa Ortiz de Domínguez, entre otros.

Como otro dato más curioso: el mismo Santiago Hernández fue de los cadetes del Colegio Militar que peleó y sobrevivió a la Batalla de Chapultepec.

Dónde descansan los restos de los Niños Héroes

La hazaña de los Niños Héroes se conmemora oficialmente desde 1881. Sin embargo, su leyenda cobró más fuerza en 1947 cuando presuntamente descubrieron los restos óseos de los Niños Héroes.

Y lo decimos así porque este evento fue y sigue siendo cuestionado por expertos.

Resulta y resalta que ese año el presidente estadounidense Harry Truman visitó México para depositar una ofrenda a los caídos en aquella batalla. Durante el evento, soltó una frase que para nada fue del agrado de México: “Un siglo de rencores se borra con un minuto de silencio”.

Casualmente ese malestar popular se apagó cuando se dio a conocer que se habían encontrado seis osamentas en la ladera del cerro de Chapultepec y fueron atribuidas a los Niños Héroes.

Carmen Vázquez Mantecón, del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, dice que en realidad no se sabe qué fue de los llamados “Niños Héroes” tras la batalla y que “seguramente muchos cuerpos fueron a dar a la fosa común”.

El historiador mexicano Ricardo Rivas le dijo a BBC Mundo que para él esto “fue una farsa de Miguel Alemán (presidente mexicano en aquella época) para dar mayor relevancia a los hechos”.

El chiste es que tras ese gran descubrimiento se ordenó la construcción del imponente Altar a la Patria que fue inaugurado el el 27 de septiembre de 1952. Se conforma por seis columnas de mármol que representan a los Niños Héroes.

El monumento es también un mausoleo pues ahí supuestamente se encuentran los restos de los Niños Héroes junto con los del general Felipe Santiago Xicoténcatl.

Justo en el Altar a la Patria en el Bosque de Chapultepec es donde prácticamente cada año se realiza una ceremonia conmemorativa de la Gesta Heroica de los Niños Héroes de Chapultepec. En ella participan el presidente o presidenta de la República, así como integrantes de la Secretario de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina.

Los Niños Héroes ya tienen su propia película

La verdad es que ya se habían tardado con llevar esta (presunta) tremenda hazaña a la pantalla grande. Fue apenas en 2023 cuando se lanzó la película Héroes, dirigida por Ricardo Arnaiz, más conocido por toda su franquicia de películas animadas de Las Leyendas.

Tal cual sigue la historia de un grupo de estudiantes del Colegio Militar de Chapultepec que en 1847 tratan de sobrevivir una noche en la que, después de ser bombardeados sin piedad, son invadidos por el ejército de los Estados Unidos.

Aunque la película salió en cines en 2023, actualmente no se encuentra en ningún servicio de streaming.

Relacionado

Su creadora es Martha Alicia Tronco Rosas, investigadora del Instituto Politécnico Nacional de México.

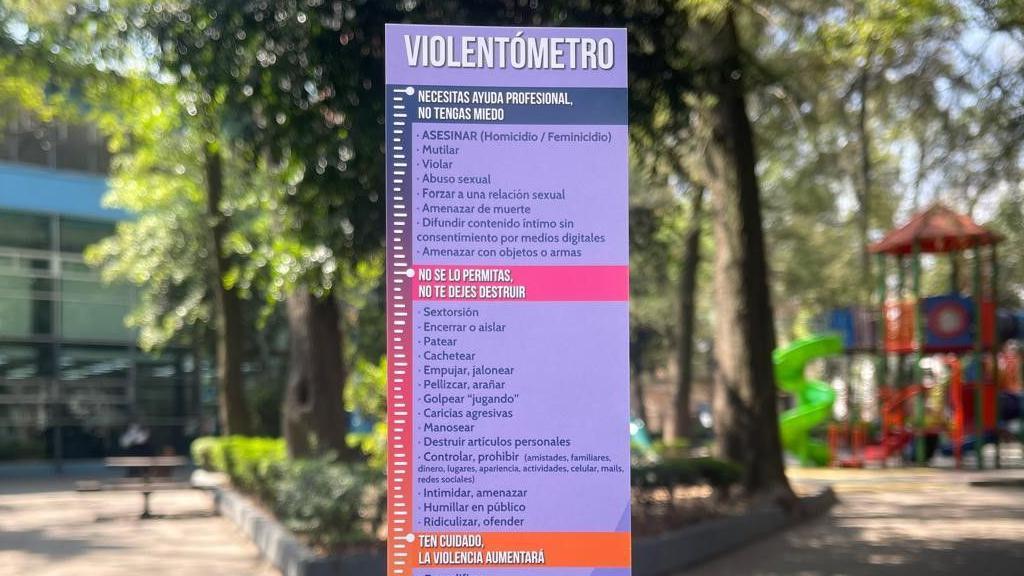

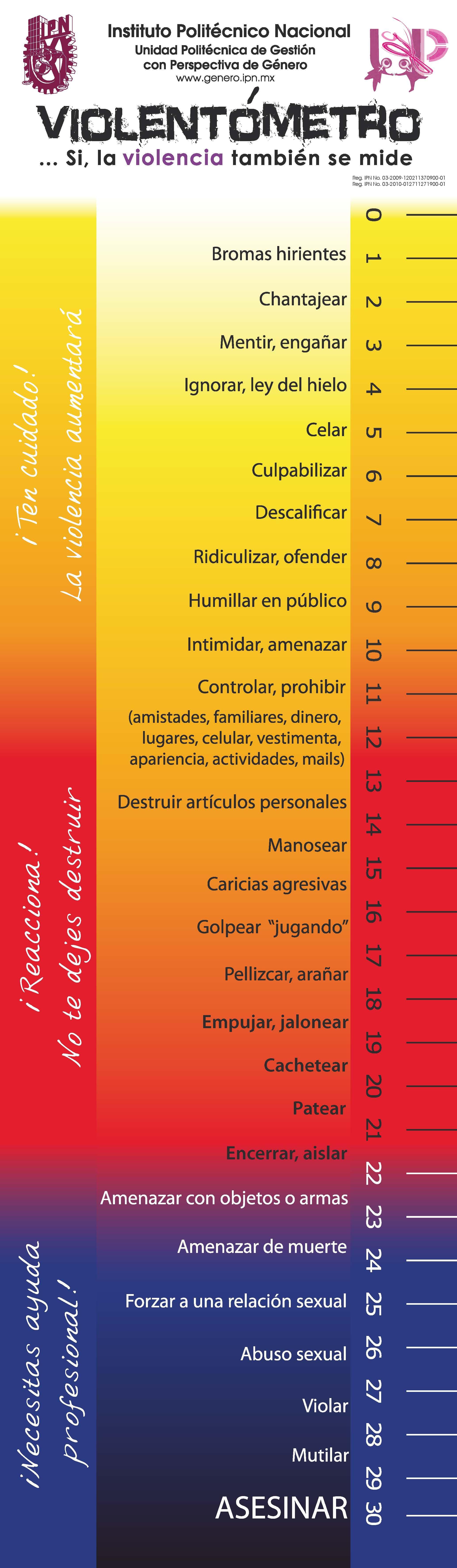

Tan simple como una regla de 30 centímetros.

Ese es violentómetro, un invento que, hace 16 años se creó en México y que ayuda a personas de todo el mundo a identificar los signos de violencia.

Un material gráfico y didáctico en forma de regla que consiste en visualizar las diferentes manifestaciones de violencia que se encuentran ocultas en la vida cotidiana y que muchas veces se confunden o desconocen.

Lo que empezó como un sencillo proyecto dentro del Instituto Politécnico Nacional (IPN) de México, hoy se puede ver en múltiples países y se ha traducido a idiomas como el maya, el italiano, euskera o chino.

Su creadora es la mexicana Martha Alicia Tronco Rosas, doctora en FIlosofía y Ciencias de la Educación, Fundadora del Programa Institucional de Gestión con Perspectiva de Género del Instituto Politécnico Nacional e investigadora de este centro.

BBC Mundo conversó con ella.

Una idea desde el mundo de la ciencia

En 2007, Martha Tronco propuso crear la unidad de género en el IPN porque, aunque había “algunas instancias que daban cierto apoyo en temas de violencia dentro de la institución, pero no desde una perspectiva que era la necesaria, desde mi punto de vista, una perspectiva de género”, explica.

Porque empezó a observar, por un lado, que las mujeres científicas en el Instituto tenían un menor crecimiento que los hombres y, por otro, que estas apenas tenían responsabilidades como directoras en las unidades académicas.

Pero cuando creó la unidad de género, se encontró con un problema mayor que, sin hacer mucho ruido, recorría las aulas.

El silencio se rompió con cartas anónimas que dejaban a Tronco en su despacho, por debajo de la puerta.

“Llegaron muchas denuncias en torno a que las personas eran maltratadas, eran violentadas. Mujeres, directivos, relaciones de pareja entre estudiantes”, relata.

Así, como investigadora, propuso hacer una encuesta a más de 14.000 estudiantes de nivel medio y superior para, dice, “saber todo”: desde posibles problemas de salud, consumo de alcohol y sustancias a, por supuesto, hábitos violentos.

El único requisito era haber tenido al menos una relación de pareja en el año anterior.

“Me cela, pero solo un tantito”

“Los resultados fueron impresionantes, en el sentido de que detectamos mucha problemática: embarazos y paternidades no contemplados, por ejemplo, o adicciones”, explica Tronco.

Cuenta que lo que más le llamó la atención, el “foco rojo”, fue cómo la gente percibía la violencia.

Había respuestas como “a mí me celan, pero un poquito”; “yo sí he tenido algunos jaloneos (empujón violento) con mi pareja”; “me ha pellizcado un poquito”; “en ocasiones revisa mis documentos o mi celular”.

“Pero no la expresaban y percibían como si fuera algo violento. Siempre observaba en esas respuestas una supuesta situación de amor, entre comillas, de protección. Pero eso tiene un nombre y se llama violencia”.

Una propuesta económica y útil

Tras la encuesta, Marta Tronco pensó que era necesario hacer un material útil en todos los espacios posibles, que no se tirara y que fuera económico, pues el proyecto en inicio nació sin presupuesto.

“Así surgió la idea de una regla de escritorio de 30 centímetros. Y en cada centímetro una de las manifestaciones de violencia que nos dijeron en la encuesta. Así nació el violentómetro”.

La regla se divide en tres colores diferentes y cada uno engloba una situación, “iniciando sobre lo más sutil, aquella violencia que se enmarca en acciones que no implican una acción física, los 10 centímetros siguientes con acciones que implica violencia sobre objetos o sobre la persona, pero en menor medida, y los últimos 10 centímetros, con acciones con violencia física extrema”.

En el primer tramo están acciones como celar, mentir, hacer bromas hirientes, ridiculizar o controlar y prohibir cosas o ver a gente. En el segundo, destruir objetos personales, pellizcar o jalonear, en el tercero, amenazas con objetos, amenazas de muerte, forzamiento de relaciones sexuales y, en última instancia, el asesinato.

Una escala de violencia que, en la relaciones personales, no tiene por qué pasar por todos los puntos.

“Puede que solo haga bromas hirientes, que te ridiculice, te intimide y te cachetee. Pero igual es violencia y se debe estar atento y pedir ayudar”, sostiene Martha.

En el caso más extremo de la violencia están los feminicidios, que en México son una auténtica lacra social. Según cifras oficiales ofrecidas por UNESCO, en 2024 un promedio de 10 mujeres murieron de modo violento cada día.

Una idea en más países

De esa primera idea salieron otras para ayudar no solo a ver si se está sufriendo violencia, sino también si se está ejerciendo sobre otras personas y qué se debe revisar en ese caso. Luego pasaron la idea del violentómetro a una app para que los más jóvenes tuvieran ese acceso.

Después, la idea, nacida en México, se expandió a otros países y se puede ver en distintas partes de América Latina, España o China.

En lo más cercano, Martha empezó a ver el impacto de esta herramienta cuando vio que se lo pedía “desde la abuelita para dárselo a los nietos o cuando en las escuelas lo querían dar de aguinaldo”.

Martha Tronco explica que esta sencilla herramienta ha servido para visibilizar muchos tipos de violencia que no se percibían como tal y que la gente los reconozca.

“En México, como en muchos países latinoamericanos, tenemos mucha violencia. Por eso creo que ha tenido tanto impacto. Y en México en concreto ha servido para darnos cuenta de qué hacemos o qué sentimos en este tipo de relaciones”, dice.

Y, remarca, esto no es solo algo de relaciones de pareja.

“El violentómetro ha permitido darnos cuenta de que esto que vivimos de manera cotidiana no es protección, no es amor, no es cariño. Y que esta violencia que podemos sufrir muchas veces la replicamos en otros, porque son las formas que hemos aprendido, las que hemos visto en cómo se ha relacionado nuestro entorno”.

Aquí, dice, toca hacer una revisión muy puntual y personal para no repetir esquemas violentos.

“Porque no te conviene”

Dentro de los posibles comportamientos violentos que aparecen en esta herramienta, algunos pueden ser sutiles y la línea entre lo que es acto violento o no puede ser poco clara.

Por ejemplo: ¿es violencia que lleve siempre el pelo largo y vestidos porque a mi pareja le gusta? ¿o que no vaya a ciertos lugares o con cierta gente?

¿Cuál es la línea entre complacer un deseo y algo violento?

“A veces no nos damos cuenta porque es muy sutil el controlar y el prohibir está en el número 11 del violentómetro, por ejemplo. Y no nos damos cuenta porque consideramos que es un acto de amor, que marca algo que no te conviene. Pero cuando la toma de decisiones no es personal y libre, cuando aquello me genera una serie de problemas, es violencia”, apunta Tronco.

Y, dentro de la violencia, uno de los problemas que conversamos con Tronco fue no solo lo complicado de verla, sino de comunicarla.

“Es un tema que da vergüenza. No nos reconocemos cuando somos violentadas. Y es algo que nos puede pasar a todas”.

También advierte Martha Tronco que las violencias que aparecen en el violentómetro se pueden dar todas o aparecer salpicadas y que tampoco son algo que ocurren de un día para otro, de golpe.

“Es como una humedad en la casa. Va despacito y, de repente, un día, ves una mancha enorme en la pared y no te habías dado cuenta. Incorporamos lo que la otra persona quiere, poco a poco, y llega un momento en que no nos reconocemos”, señala.

Por eso, remarca, es importante hacer un ejercicio de autoconocimiento. “Hay que hacer una revisión de lo que somos y de lo queremos hacer y lo que no más allá de agradar a la otra persona”.

Y aunque su invento es una ayuda, reconoce que la información, si bien válida y necesaria, no lo es todo.

“Ahora se tiene mucha más información que antes y es un elemento necesario, pero no transformador completamente. La parte social, la parte familiar, es la que puede hacer la diferencia, que tengamos comportamientos diferentes. Nos toca a todos hacer una revisión de los vínculos que tenemos, una revisión de la familia, nuestros espacios, nuestras amistades”.

También habla de la interseccionalidad en la violencia. “No es lo mismo ser una mujer blanca, con un nivel educativo alto y heterosexual que ser indígena, lesbiana, analfabeta y pobre. Las mujeres somos diversas y tenemos muchas necesidades diferentes”.

El último cálculo de ONU Mujeres sobre violencia indica que, en todo el mundo, 736 millones de mujeres –casi una de cada tres– han sido víctimas de violencia física o sexual por parte de su pareja; y de violencia sexual fuera de la pareja, o ambas, el 30% de las mujeres de 15 años o más al menos una vez en su vida. Esto sin incluir datos de acoso sexual.

Para 2023, unas 51.100 mujeres y niñas murieron a manos de sus parejas u otros familiares en todo el mundo. Esto significa que, en promedio, 140 mujeres o niñas fueron asesinadas cada día por alguien de su propia familia, según datos de ONU Mujeres.

En el caso de los hombres, solo el 12% de los homicidios que sufren se producen en la esfera privada. Cuando hablamos de mujeres y niñas esta cifra asciende al 60%.

¿Entonces, cómo hacemos para cómo se incluya a los hombres en la conversación?, le pregunto a Martha Tronco.

Y destaca una experiencia que tuvo durante un Curso de Paternidades.

“Les preguntábamos algo muy sencillo: ‘¿Qué tipo de padres quieres ser? ¿Quieres ser como el padre que tuviste?’ Fue un punto medular. Muchos, llorando, decían que no querían eso para sus hijos”, explica.

Y les toca, a juicio de Tronco, “hacer esta revisión profunda, que nos responsabilicemos todos”.

Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.

Suscríbete aquí a nuestro nuevo newsletter para recibir cada viernes una selección del mejor contenido de la semana.

Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.

- 5 signos de maltrato psicológico (y cómo puedes ayudar a alguien que lo esté sufriendo)

- “Mi pareja me golpeaba y me prohibía ir al baño”: los hombres que denuncian el abuso que sufren de parte de sus mujeres a pesar del tabú

- Cómo Tina Turner rompió el silencio sobre el maltrato en su contra (e inspiró a muchas mujeres)

Utilizamos cookies propias y de terceros para personalizar y mejorar el uso y la experiencia de nuestros usuarios en nuestro sitio web.