Madre buscadora se ampara contra eliminación del registro de su hijo desaparecido, pero descubre que no fue incluido

Juan Alejandro Polanco Pinales fue secuestrado y desapareció el 4 de noviembre de 2020 en Matamoros, Tamaulipas, cuando tenía 33 años. Por temor, siete meses después, su madre, Alejandrina, promovió una denuncia penal en un ministerio público de Ciudad Victoria. Desde entonces sigue en busca de su hijo.

Cuando se enteró del “nuevo censo” del presidente Andrés Manuel López Obrador, y de los resultados que estaba arrojando en el sentido de que la cifra de personas desaparecidas se reduciría –como se anunció en la conferencia mañanera del 14 de diciembre–, asesorada por una abogada decidió promover un amparo para que, por ningún motivo, su hijo fuera removido del registro.

Hace unos días, sin embargo, en su respuesta al juez, la propia Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) reveló que Juan Alejandro no está en la estadística: “Esta Comisión Nacional realizó una búsqueda exhaustiva en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas o No Localizadas (RNPDNO), en la cual se revisó en la totalidad de la base de datos el nombre referido y de acuerdo a los resultados se confirma que dicho nombre no aparece en ningún registro vigente o histórico”, se lee en el documento enviado por la CNB.

“Mi hijo no está en la lista de desaparecidos”

Ahí mismo se detalla que ese escrito se elaboró en respuesta al oficio 35504/2023, fechado el 18 de diciembre de 2023, relativo al juicio de amparo 1394/2023, en donde se solicita que en caso de que el registro de Juan Alejandro hubiera sido borrado, eliminado o modificado del RNPDNO, fuera reintegrado.

“Con los amparos para que no desaparezcan de la lista de desaparecidos a nuestros familiares, hay una licenciada que nos asesora, entonces nos manda aquí al edificio del Poder Judicial. Vine yo, y me llegó otra notificación anoche (21 de diciembre), y ahí es donde yo me entero de que mi hijo no está en la lista de los desaparecidos. Cómo no va a estar en lista; mi hijo no aparece. Cómo están trabajando: desde el 2020 que mi hijo está desaparecido, la denuncia se puso en el 21”, reclama Alejandrina.

Aún más difícil le resulta creerlo después de todo lo que ha hecho ante las autoridades, que incluso han recabado muestras de ADN de ella y de los hijos de Juan Alejandro. Además, Alejandrina acude con frecuencia a las instalaciones de la fiscalía estatal para ver los catálogos de personas halladas fallecidas, igual que a la fiscalía antisecuestros. Tiene, incluso, copia de la denuncia. Ha asistido a todas las diligencias de búsqueda.

“Para el país, mi hijo no está desaparecido, y para sus hijos y para su madre, sí”, resume Alejandrina. “Yo he andado en trámites, en todo, en búsquedas, y no había surgido nada que yo sospechara que no estuviera, que no lo hayan registrado, o que lo hayan borrado, porque no sabemos cuál es la realidad”.

Qué respondió la autoridad a madre buscadora sobre que no registraron a su hijo

Cuando se enteró de que su hijo no estaba, incluso cuestionó al personal de la fiscalía estatal que elaboró la ficha de búsqueda, y le contestaron que haberla hecho no significaba que su hijo estuviera registrado. En tanto, en la fiscalía antisecuestros responsabilizaron a la dirección de víctimas. Sin embargo, el RNPDNO se alimenta en al menos un 90% de los registros que hacen las 33 fiscalías y las 33 comisiones estatales de búsqueda.

“Entonces, ¿quién lo va a registrar? Y hasta después de tres años yo enterarme de esto; si está uno con el dolor que no duerme, te estás acabando ya en vida, está uno muerto en vida, y luego que salgan con esto…. ¿Entonces si encontraron un cuerpo por ahí, si encontraron algo, mi hijo qué…? Como no lo están buscando, entonces va a la fosa común. No está siendo buscado, y sí hay denuncia, han venido a tomar muestras de ADN y uno se las ha proporcionado nuevamente”, señala.

“¿Qué no va una cosa con otra, o qué? ¿No hay información, no se reúne la misma información, no va todo donde mismo?”, cuestiona. Insiste en que no se explica dónde está el error; luego, ella misma responde: “El error es que las autoridades no trabajan. Ese es el error, es el error más grande que tenemos en el país”.

Alejandrina ni siquiera cree en que las autoridades anden “casa por casa”, porque no ha sabido de alguien que lo haya vivido. En su caso, es ella quien busca y ha promovido todos los trámites. Hoy, saber que su hijo no está en el registro le hace pensar que también tendría que ser ella quien lo encontrara, porque de otra forma no se enteraría. Nadie le ha sabido decir a quién le correspondería registrarlo.

Para ella, solo significa más desgaste físico y emocional, angustia y desesperación, porque ni siquiera tiene la certeza de que será identificado en caso de que haya fallecido: “Yo quiero andar en todo, porque yo sí quiero que mi hijo aparezca. Si Dios me quiere entregar sus restos, lo que sea. No se me hace justo que las personas, que tus hijos, tus familiares, queden regados por donde quiera, se los coman los animales, los tengan ahí sepultados y uno no sabe ni dónde, pisando arriba de ellos y no sabes dónde están. No se me hace justo”, remarca.

El censo de AMLO sobre los desaparecidos en México

A principios de este año, el Gobierno federal echó a andar una estrategia de búsqueda generalizada, que contempla el cruce de diversas bases de datos con el RNPDNO para obtener indicios de vida, que luego fueron a verificar “casa por casa” y por teléfono servidores de la nación, adscritos a la Secretaría de Bienestar, que no es una autoridad buscadora.

En diciembre, presentaron los resultados de ese censo mediante categorías inexistentes en la ley, y pidieron a las familias –pese a que corresponde al Estado– completar la información de al menos 36 mil registros “sin indicios para la búsqueda” y de 26 mil “sin datos suficientes para identificar a la persona”. Pero Esther anduvo más de 10 años sola en su búsqueda, ignorada por las autoridades, y también sola se valió mucho antes de la metodología que hoy presumen las autoridades. Te puede interesar: Gobierno busca maquillar cifras de personas desaparecidas con censo hecho por servidores de la nación

Esther encontró a su hija por una base de datos, mientras las autoridades la ignoraban

La hija de Esther desapareció en el 2003 en Tijuana, hace casi 21 años, cuando tenía 16. Un año antes, se había ido con un hombre, y al poco tiempo la habían encontrado. Después de eso, él tenía ya una orden de restricción, pero volvió a buscarla. A instancias de él, empezó a consumir sustancias. Un día, se salió de la graduación de uno de sus hermanos para ir por una cámara, y no regresó.

Su mamá promovió una denuncia en el Centro de Atención de Personas Extraviadas y Ausentes, cuando todavía se llamaba así, para pedirles la dirección donde ya la habían encontrado una vez. Recibió como única respuesta la afirmación de que no eran niñeras. En el 2004 fue a denunciar de nuevo, y entonces le reclamaron por qué no había ido antes.

“Te hacen sentir culpable de lo que está pasando y no saben ni siquiera cómo tratar a la gente, son groseros, déspotas y prepotentes”, relata. “Nunca la buscaron, nunca les hablaron por teléfono a las personas que eran testigos, que yo les di sus nombres y sus números, nunca la fueron a buscar al lugar que yo les había dicho que podría estar y nunca me quisieron dar la dirección de donde la habían encontrado”.

Madre buscadora encuentra a su hija con vida, pero sin apoyo de autoridades, dice

Esther recuerda que ella pasó muchos años recurriendo sola a las autoridades, más o menos de 2004 a 2017, antes de pertenecer a un colectivo. También recorría las colonias sola buscándola. En CAPEA únicamente la hacían esperar y la cambiaban de agente con frecuencia. Cada vez, era empezar de nuevo. Ella se daba cuenta de que no la buscaban porque en 2016 pudo tener acceso al expediente, y le pareció una burla. Ninguna diligencia tenía relación alguna con su hija.

En 2017 se unió al colectivo Una nación buscándote, donde Angélica, una de las fundadoras, comenzó a acercarla a derechos humanos y a la unidad de víctimas. A partir de entonces, pudo acceder a abogadas y a terapia, pero pasaron 18 años sin que ninguna autoridad encontrara algún indicio, o a su hija. A mediados de 2020, una amiga de ella y su profesora empezaron a buscar en las bases de datos digitales de diversas instituciones.

El nombre de su hija finalmente apareció en una base de datos de Liconsa, en Rosamorada, Nayarit. La primera vez que iba a buscarla –una vez que completó dinero para los boletos–, para comprobar que no fuera un homónimo, no pudo completar el viaje porque su esposo falleció.

Cerca de una semana después, le hablaron de la fiscalía con la confirmación de que su hija estaba en La Boquita, luego de que ella misma les había contado del indicio de Nayarit. Al mismo tiempo, eso coincidió con el contacto que uno de sus hermanos logró tener con ella vía redes sociales.

“Si nosotros no les hubiéramos dicho lo que había encontrado Valeria, ellos no hubieran sabido dónde estaba. Todo fue gracias a lo que nosotros encontramos, que fue por lo que ellos se movieron. Si no hubiéramos encontrado esa información, yo todavía no la encontrara a ella”, relata Esther.

Más tarde supo que tras su desaparición, su hija había estado cerca de ocho meses en la colonia donde fue localizada la primera vez, pero nadie le proporcionó la información. Ahora, hace cerca de cuatro meses que la hija de Esther está en un centro de reclusión, por un delito que cometió el hombre con el que estaba, asegura su mamá.

El censo “casa por casa” de AMLO

Ahora que el presidente López Obrador instruyó el censo “casa por casa” a partir de la misma metodología a la que Esther tuvo que recurrir sin ayuda de las autoridades, y que se han presentado los primeros resultados, ella lo califica simplemente como “una mentira”.

Te puede interesar: Relegan al Sistema Nacional de Búsqueda del censo de personas desaparecidas; colectivos y organismos exigen convocarlo

“Conozco a mucha gente que anda buscando a sus familiares y no los encuentra, y cada día son más. Al menos aquí en Tijuana la violencia está a todo lo que da, hay muchísimos desaparecidos, jóvenes, adultos, mujeres, hombres, y no hacen nada por buscarlos. Siguen con el mismo método: les dan largas, vas y te victimizan más, te hacen sentir culpable, son prepotentes cuando vas a poner una denuncia.

“No ha cambiado en nada la fiscalía. Son más jóvenes y todo lo que tú quieras, y son diferentes caras, pero es el mismo método. No se interesan”, concluye Esther. Tras su experiencia, lo único que espera ahora de las autoridades es que busquen de verdad, que hagan su trabajo y hagan bien las cuentas. En su colectivo, ella es la única que ha encontrado a su hija con vida; fallecidos, recuerda a por lo menos cuatro.

“Que digan la verdad, ¿cuántos desaparecidos hay en cada estado? Porque no van para abajo, van para arriba”, afirma.

Relacionado

El conflicto entre India y Pakistán tiene sus orígenes en la independencia del imperio británico. Te contamos cómo se forjó la enemistad histórica entre estos dos países poseedores de armas nucleares y qué papel tiene la disputada región de Cachemira.

El ataque con misiles de India contra Pakistán ocurrido en la madrugada de este 7 de mayo es el episodio más reciente de un largo conflicto, cuyas raíces se extienden por más de siete décadas.

Hasta 1947, India y Pakistán eran parte de un mismo territorio sometido al dominio colonial británico.

Al declararse la independencia de India, el territorio se dividió en dos partes: una de mayoría musulmana (Pakistán) y otra de mayoría hindú (India).

Fue un proceso que desató una ola de violencia que produjo aproximadamente un millón de muertos y 15 millones de desplazados. Sus consecuencias se extienden hasta hoy.

Este miércoles, India lanzó ataques contra varios objetivos en Pakistán, según reconocieron funcionarios de ambos países. Al menos 7 personas murieron, según Pakistán.

La zona de Cachemira, donde ocurrieron parte de los bombardeos, es el corazón de la enemistad entre los dos países.

A continuación, te contamos en tres preguntas el origen de este conflicto, que preocupa especialmente al mundo por tratarse de dos países con armas nucleares.

1. Por qué se dividió el país

La India bajo control británico abarcaba 4.3 millones de kilómetros cuadrados, más del doble del tamaño de México.

Sus entonces 400 millones de habitantes se repartían en un complejo entramado de antiguos reinos con una amplia diversidad religiosa.

Los hindús conformaban aproximadamente el 65 % de la población, mientras los musulmanes eran la principal minoría con el 25 %, por delante de sijes, jainas, budistas, cristianos, parsis y judíos.

Estos colectivos coexistían con la mayoría hindú en las regiones del sur, centro y parte del norte, y con la mayoría musulmana en provincias del noreste y noroeste del país.

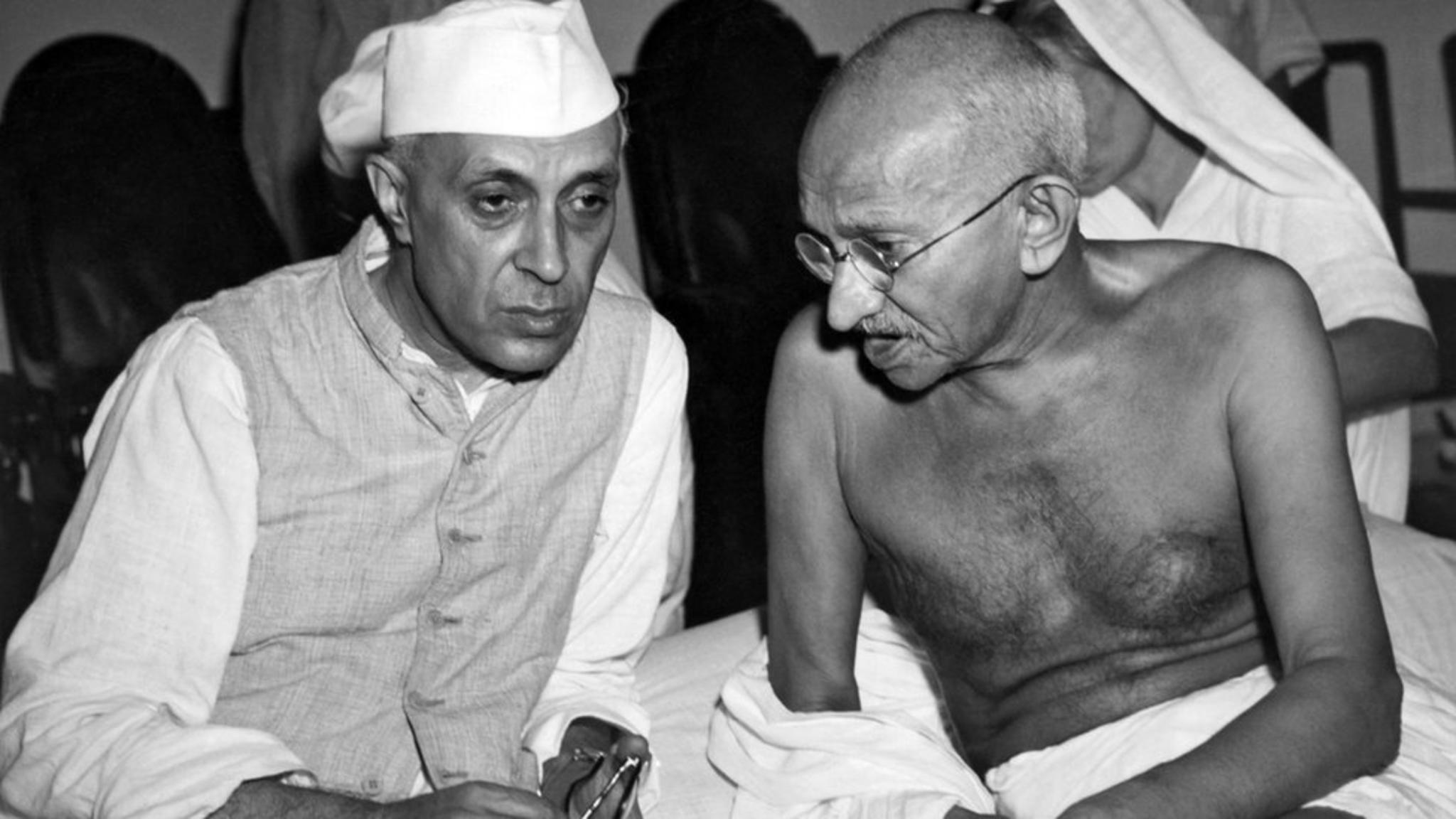

Con el Imperio Británico inmerso en la II Guerra Mundial (1939-45), el movimiento pacifista por la independencia de India liderado por Mohandas Karamchand Gandhi ganó protagonismo.

Una India soberana y emancipada de Londres era cuestión de tiempo. Pero, ¿cómo sería?

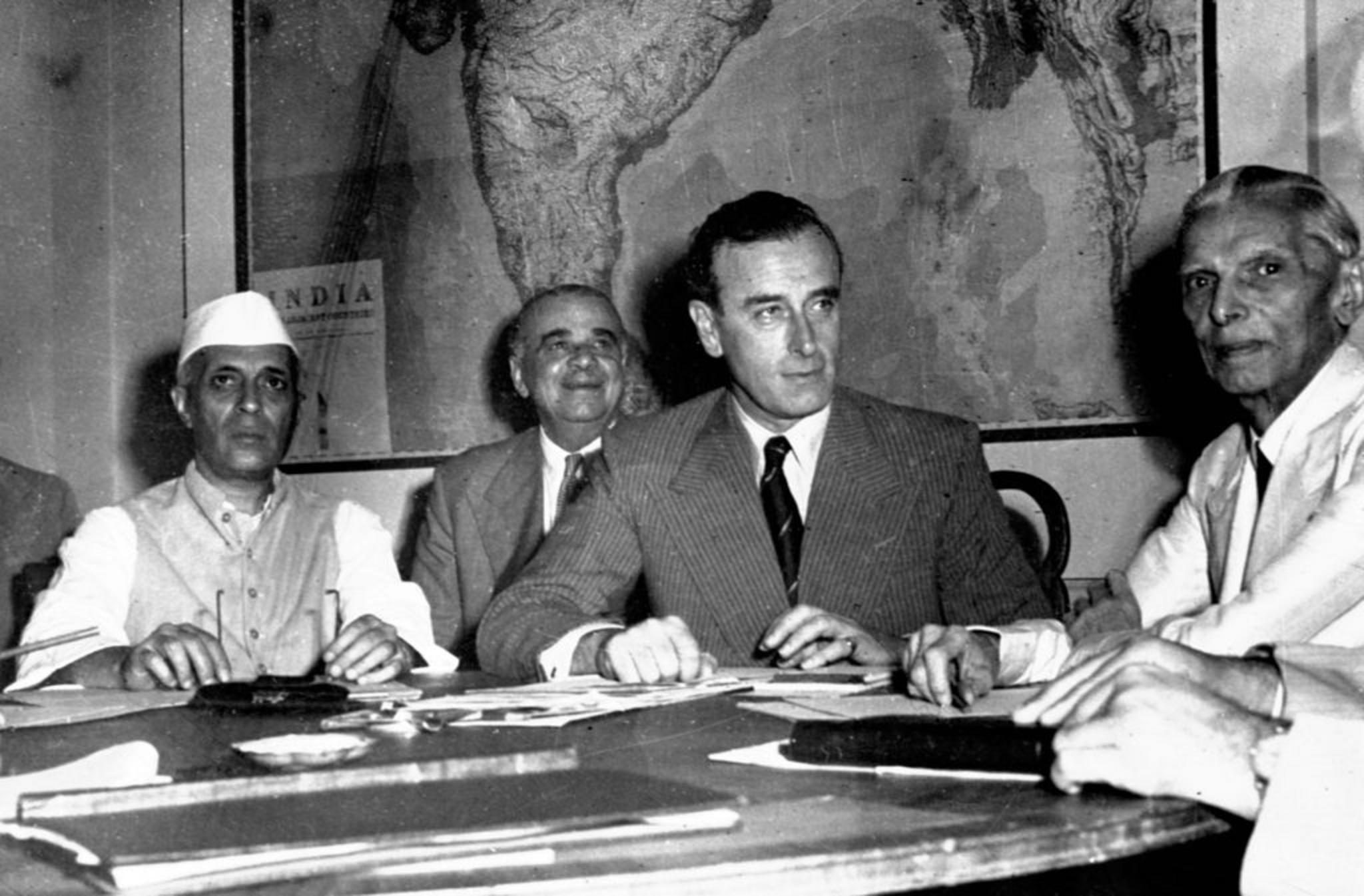

Además de Gandhi, dos figuras marcaron el devenir del país: Jawaharlal Nehru y Mohamed Ali Jinnah.

Nehru, de ascendencia hindú, aunque agnóstico declarado, era un popular líder independentista que, al igual que Gandhi, anhelaba una India unida en la que convivieran personas de distintos credos.

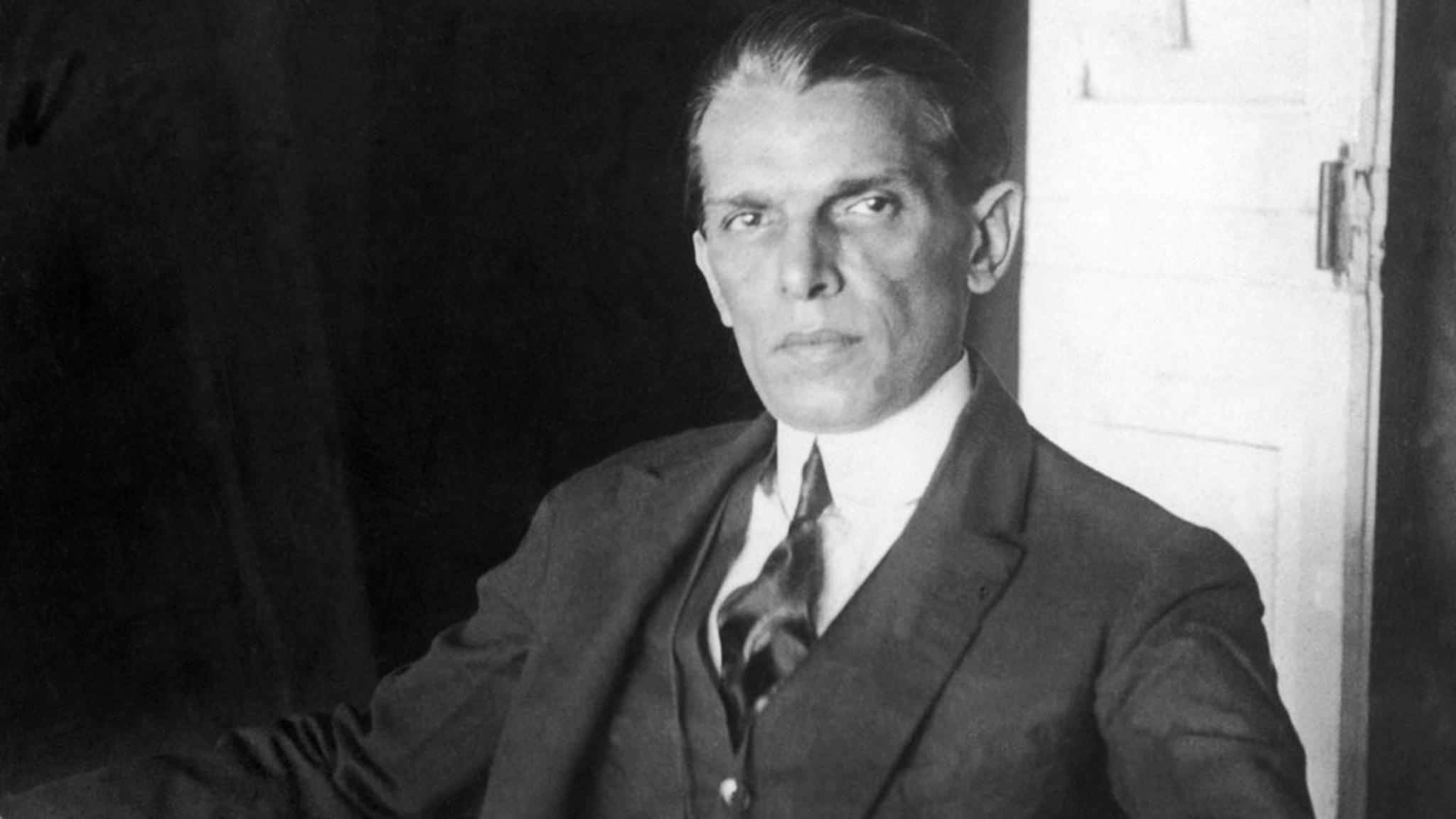

Jinnah, por su parte, presidía la Liga Musulmana, el partido político que demandaba una nación separada para los indios seguidores del Islam y que gozaba de un fuerte respaldo popular en las provincias donde se profesaba esa religión.

“A medida que veían más cerca la independencia, a más musulmanes indios les preocupaba vivir en un país gobernado por una mayoría hindú”, explica el académico Gareth Price, del instituto de política exterior Chatham House de Reino Unido.

En aquellos años los colonizadores británicos acostumbraban a dividir a la población local por grupos religiosos, destaca la profesora Navtej Purewal, miembro del Consejo de Investigación de Artes y Humanidades de India.

“Por ejemplo, creaban listas separadas de votantes musulmanes e hindúes para las elecciones locales. También había escaños reservados para políticos musulmanes y para hindúes. La religión se convirtió en un factor en la política”, apunta.

Tras varios motines en sus destacamentos militares en India, en 1946 Londres accedió a abandonar el país y organizar una transición pacífica del poder a las autoridades locales en un plazo máximo de dos años.

El Imperio, urgido a zanjar el asunto cuanto antes por la creciente inestabilidad social en la colonia, decidió que la mejor opción era dividir India en dos.

“Llegar a un acuerdo sobre cómo funcionaría una India unida habría llevado mucho tiempo”, por lo que la partición “parecía ser una solución rápida y sencilla”, explica Price.

Y, para trazar las nuevas fronteras entre hindúes y musulmanes, Londres designó al abogado británico Cyril Radcliffe.

Radcliffe, que nunca antes había estado en India y desconocía su complejo crisol cultural y religioso, viajó al país con el cometido de diseñar las líneas divisorias en solo 5 semanas.

Fue así que el 15 de agosto de 1947 nacieron India, de mayoría hindú, y Pakistán, de mayoría musulmana.

Nehru fue primer ministro de India hasta fallecer en 1964 y Jinnah gobernó Pakistán también hasta su muerte, aunque esta ocurrió solo un año después de la independencia, en 1948.

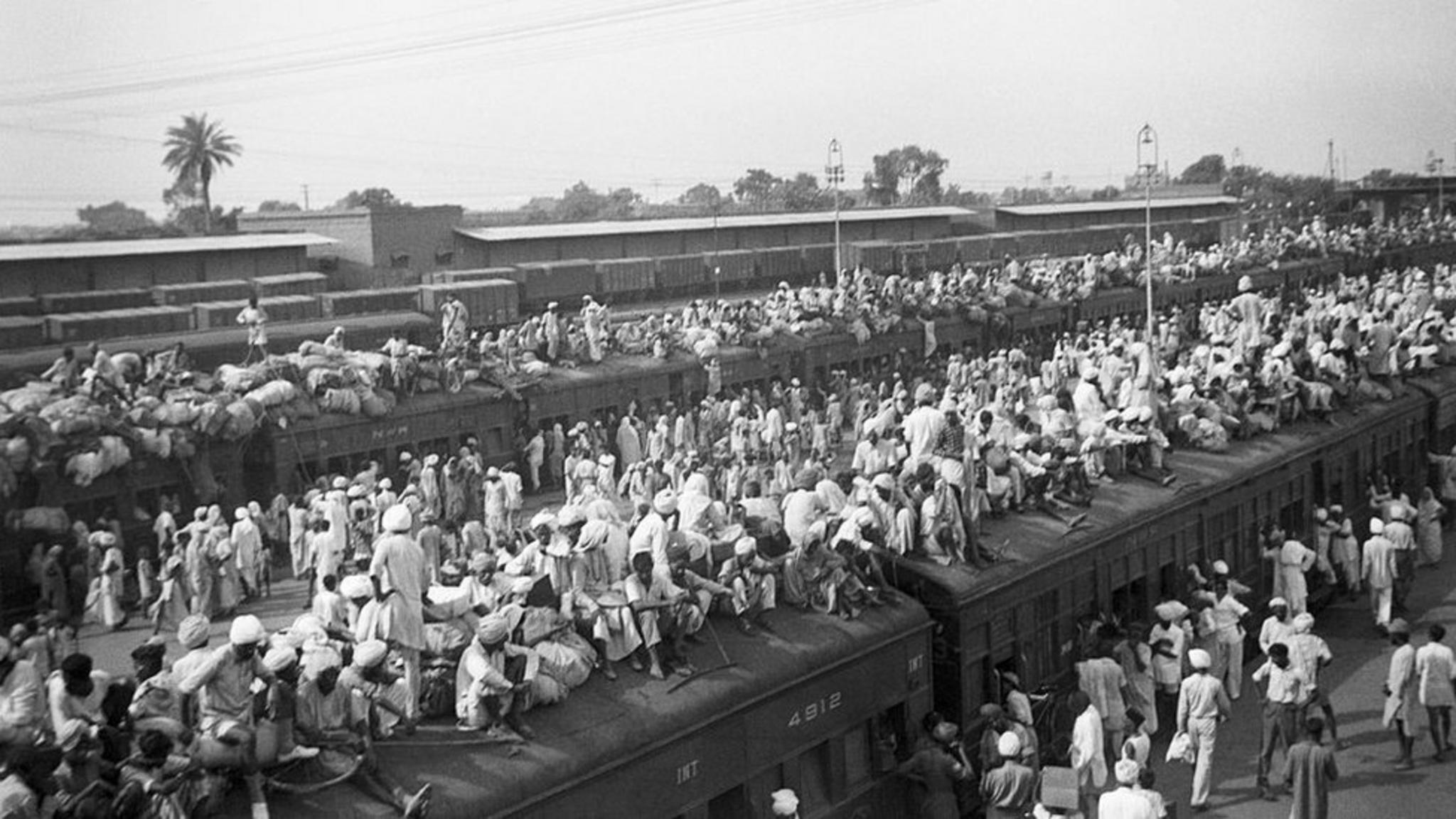

2. Cuál fue el costo humano de la división

La nueva frontera de unos 3 mil kilómetros delimitaba dos territorios separados: el que ocupa actualmente Pakistán y Pakistán del Este, que en 1971 se desvinculó políticamente de Islamabad para convertirse en la República de Bangladesh.

Tras la partición en 1947 se produjo la mayor migración en masa de la historia, con una cifra estimada de 15 millones de desplazados.

Hindús y sijes que vivían en el territorio asignado a Pakistán emprendieron el camino hacia un futuro incierto en India, mientras musulmanes hacían el recorrido opuesto.

En muchos casos se trataba de distancias de miles de kilómetros que por lo general las mayoritarias clases bajas recorrían a pie, las clases medias en trenes y las clases acomodadas en vehículos privados y aviones.

Los meses posteriores a la independencia estuvieron marcados por una radicalización del conflicto, que produjo un enorme derramamiento de sangre en medio de un ambiente de caos e impunidad.

Grupos de soldados acostumbraban atacar trenes y puntos de concentración de desplazados.

“La Liga Musulmana formó milicias, al igual que los grupos hindúes de extrema derecha”, explica Eleanor Newbigin, profesora de historia del sur de Asia de la Universidad de Londres SOAS.

“Los grupos terroristas expulsaban a la gente de sus aldeas para ganar el control para su bando”, afirma.

Gran parte de la violencia ocurrió en el estado fronterizo de Punjab, donde las turbas se ensañaron especialmente con las mujeres, que sufrieron violaciones y mutilaciones.

Solo en ese estado se estima que unas 100 mil mujeres fueron secuestradas, violadas y en muchos casos forzadas a casarse con sus captores.

Además, la casi impenetrable alambrada que separa a los dos países dejó a millones de familias divididas de forma permanente.

Las fronteras siguen siendo objeto de disputa entre India y Pakistán hasta hoy.

3. Qué consecuencias tiene aún hoy la partición

Cachemira, una región del Himalaya conocida por la belleza natural de sus paisajes y también por su diversidad étnica, ha sido el principal foco de conflicto desde la independencia hasta hoy.

Según el plan de reparto contemplado por el Acta de Independencia de India, Cachemira podía elegir libremente si ser parte de India o de Pakistán.

En 1947, el gobernante local, maharajá Hari Singh, eligió India, lo que provocó el estallido de una guerra que duró dos años.

Desde entonces India mantiene el control de aproximadamente la mitad de la región, mientras Pakistán domina algo más de un tercio en las áreas del noroeste, y China administra los territorios restantes, en el norte y noreste.

Tanto Pakistán como India reclaman la totalidad de Cachemira.

Los habitantes de la parte de Cachemira que es administrada por Pakistán relataron a la BBC cómo en los ataques de este miércoles fueron despertados por las explosiones inesperadamente.

“Antes de que pudiéramos siquiera procesar lo que estaba pasando, más misiles caían”, señaló un residente de Muzaffarabad.

En 1965 y 1999, India y Pakistán ya habían protagonizado choques bélicos por la región.

India también luchó contra Pakistán en 1971, cuando intervino para apoyar la independencia de Bangladesh.

Ambos países son potencias nucleares.

Actualmente, un 14 % de la población india es musulmana, mientras solo un 2% de los pakistaníes practica el hinduismo.

“Pakistán se ha vuelto cada vez más islámico”, afirma Price. E India, “está cada vez más bajo la influencia del nacionalismo hindú”, agrega.

Las minorías en ambos países “se han vuelto más pequeñas y vulnerables”, señala Newbigin.

Para la profesora Navtej Purewal, la división del país podría haberse evitado.

“Crear una India unida pudo haber sido posible en 1947. Habría sido una federación flexible de estados, incluidos aquellos donde los musulmanes eran mayoría”, dice.

“Pero tanto Gandhi como Nehru insistieron en construir un estado unificado, controlado desde el centro. Realmente no tuvieron en cuenta cómo podría vivir una minoría musulmana en ese modelo de país”.

Esas decisiones de hace 78 años tienen todo que ver con la escalada actual del conflicto entre dos rivales armados con armas nucleares.

Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.

Suscríbete aquí a nuestro nuevo newsletter para recibir cada viernes una selección de nuestro mejor contenido de la semana.

Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.

Utilizamos cookies propias y de terceros para personalizar y mejorar el uso y la experiencia de nuestros usuarios en nuestro sitio web.