Lo que deja en el aire la entrega de 29 personas a Estados Unidos

Por primera vez en la historia -al menos, reciente-, el gobierno mexicano entregó a 29 personas al gobierno de Estados Unidos, acusadas por delitos de narcotráfico, sin seguir el procedimiento previsto en el tratado de extradición vigente entre ambos países ni respetar el derecho de estas personas a la protección judicial. Esta acción, realizada al margen de las facultades constitucionales de la presidenta, sin filtros judiciales ni salvaguardas procesales, abre horizontes jurídicos alarmantes y plantea interrogantes de fondo: ¿Qué implica que el Estado mexicano no respete abiertamente un tratado internacional? ¿Qué modelo de justicia se está privilegiando?

El hecho ocurre en un contexto profundamente delicado. El presidente Donald Trump en su primer día de mandato firmó órdenes ejecutivas que reviven la lógica más punitiva y unilateral, entre ellas la declaratoria de emergencia nacional y la introducción de un procedimiento para designar a cárteles de narcotráfico —entre ellos, cárteles mexicanos— como organizaciones terroristas. Esta designación permitiría a Estados Unidos juzgar a presuntos miembros de estos grupos bajo una lógica antiterrorista que amplía su jurisdicción extraterritorial y abre la puerta a sanciones como la cadena perpetua y la pena capital, que en México han sido abolidas.

Mientras que en México el discurso oficial habla de la necesidad de mantener una cooperación bilateral en seguridad basada en el respeto mutuo y a la soberanía nacional, esta entrega exprés contradice dichos principios. Desde una perspectiva de derechos humanos, el caso pone en evidencia cómo el discurso soberanista se debilita cuando un Estado acepta entregar a personas ciudadanas o residentes sin respetar su legislación interna, las reglas pactadas en un tratado internacional y sin garantizarles los derechos a la protección judicial y al debido proceso. Esta práctica también pone de manifiesto lo endebles que son las instituciones mexicanas de justicia; tanto, que pueden llegar a ser prescindibles, lo cual pone en riesgo los derechos de las víctimas y de cualquier persona que enfrente algún proceso legal en sede nacional.

Justicia incompleta para las víctimas

El problema central no solo es la forma, sino el fondo: muchas de estas personas no solo tienen una amplia trayectoria relacionada con el mercado ilícito de drogas, sino también del ejercicio de la violencia, que incluye graves violaciones a derechos humanos cometidas en territorio mexicano, como masacres, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y tortura. La historia demuestra que los juicios en Estados Unidos contra personas involucradas en delincuencia organizada y carteles de la droga rara vez se enfocan en este tipo de crímenes. Lo que más interesa son las rutas, los cargamentos, las redes de lavado y la velocidad para conseguir condenas.

La entrega exprés de personas requeridas por Estados Unidos no sólo plantea dudas sobre el respeto a los tratados y al debido proceso, también debilita la posibilidad de garantizar verdad y justicia para las víctimas de delitos y violaciones a derechos humanos en México. Al priorizar los intereses de otro Estado sin considerar las causas abiertas ni a las víctimas en territorio nacional, el gobierno mexicano desvía su ya limitada capacidad institucional para responder a su propia crisis de impunidad. Este tipo de prácticas implica destinar recursos, tiempos y decisiones judiciales en función de exigencias externas, mientras en el país persiste la deuda con quienes exigen justicia por graves violaciones a derechos humanos. Lejos de fortalecer el Estado de derecho, esta forma de colaboración refuerza la desigualdad en el acceso a la justicia y perpetúa la ausencia de verdad en los casos que más lo requieren.

Esta lógica de cooperación se agrava si se considera que el sistema de justicia estadounidense —tan aclamado en ciertos sectores— también está lejos de otorgar justicia y verdad para casos de violaciones graves a derechos humanos. El reciente anuncio sobre un acuerdo de Ovidio Guzmán con los fiscales estadounidenses para declararse culpable de narcotráfico a cambio de beneficios judiciales, ilustra cómo este sistema prioriza condenas rápidas y acuerdos de culpabilidad en lugar de investigar a fondo los patrones de violencia y las redes criminales. Al permitir acuerdos sin un proceso que reconstruya adecuadamente la magnitud de crímenes y violaciones a derechos humanos, el sistema estadounidense refuerza una estructura punitiva que evade el esclarecimiento de casos complejos. Este modelo beneficia a un sistema de prohibición que alimenta la narrativa de combate a las drogas y fortalece a las instituciones creadas para sostenerla. Así, el castigo justifica la ilegalidad en los procesos penales y judiciales y reemplaza al esclarecimiento, la supuesta eficiencia se impone sobre la rendición de cuentas.

En ese sentido, lo que se presenta como un avance en la cooperación bilateral es en realidad una pérdida de la soberanía donde los derechos de las personas no son protegidos, sino que se vuelven negociables al servicio de la narrativa de la guerra contra las drogas. Ambos países eluden su deber de construir procesos, mecanismos o instituciones que garanticen verdad y justicia. Las víctimas mexicanas no conocerán la verdad, ni verán justicia por las transgresiones que más les afectaron, pues ni el sistema de justicia mexicano ni el estadounidense están diseñados para ello, tampoco han mostrado que sea una prioridad.

Un precedente peligroso

Este episodio marca un precedente peligroso. No solo se trata de las 29 personas entregadas, sino del nuevo horizonte legal que se empieza a delinear: por un lado, México cede su soberanía judicial a cambio de cooperación selectiva -donde el derecho internacional, la protección judicial y las garantías del debido proceso no son respetadas-, toda acción queda al arbitrio dependiendo del contexto político y las presiones del Estado vecino. Por el otro, esa cooperación selectiva implica que se privilegian intereses políticos y económicos sobre el marco constitucional y los derechos humanos.

Además, no se observa reciprocidad en las dinámicas de cooperación, pues mientras México extradita de forma exprés a personas requeridas por delitos de alto perfil, Estados Unidos regresa a individuos sin relevancia estratégica. Esa asimetría revela una preocupante disposición del gobierno mexicano a supeditar principios fundamentales y perfila un nuevo arreglo informal, donde las reglas del derecho internacional y las garantías constitucionales dejan de ser pilares intocables para convertirse en fichas negociables. Bajo esta lógica, la cooperación en seguridad deja de ser un ejercicio de coordinación entre pares y se transforma en un mecanismo que refuerza jerarquías, reproduce arbitrariedades y normaliza decisiones que instrumentalizan a las personas en función de prioridades externas.

La justicia no puede reducirse a los intereses políticos y económicos internacionales ni a la política criminal de Estados Unidos, que solo lleva a condenas expeditas en ese país. Desde México se debe tomar conciencia de los efectos adversos que tienen estas decisiones en los derechos de las víctimas de la delincuencia organizada y construir mecanismos que atiendan las demandas históricas de estas.

* Roberta Cortes Ruiz es abogada, acompañante sociojurídica e investigadora en @ElementaDDHH. Isaias Pablo Tolentino (@ispabt), internacionalista por la UNAM e investigador de política de drogas en @ElementaDDHH.

El conflicto entre India y Pakistán tiene sus orígenes en la independencia del imperio británico. Te contamos cómo se forjó la enemistad histórica entre estos dos países poseedores de armas nucleares y qué papel tiene la disputada región de Cachemira.

El ataque con misiles de India contra Pakistán ocurrido en la madrugada de este 7 de mayo es el episodio más reciente de un largo conflicto, cuyas raíces se extienden por más de siete décadas.

Hasta 1947, India y Pakistán eran parte de un mismo territorio sometido al dominio colonial británico.

Al declararse la independencia de India, el territorio se dividió en dos partes: una de mayoría musulmana (Pakistán) y otra de mayoría hindú (India).

Fue un proceso que desató una ola de violencia que produjo aproximadamente un millón de muertos y 15 millones de desplazados. Sus consecuencias se extienden hasta hoy.

Este miércoles, India lanzó ataques contra varios objetivos en Pakistán, según reconocieron funcionarios de ambos países. Al menos 7 personas murieron, según Pakistán.

La zona de Cachemira, donde ocurrieron parte de los bombardeos, es el corazón de la enemistad entre los dos países.

A continuación, te contamos en tres preguntas el origen de este conflicto, que preocupa especialmente al mundo por tratarse de dos países con armas nucleares.

1. Por qué se dividió el país

La India bajo control británico abarcaba 4.3 millones de kilómetros cuadrados, más del doble del tamaño de México.

Sus entonces 400 millones de habitantes se repartían en un complejo entramado de antiguos reinos con una amplia diversidad religiosa.

Los hindús conformaban aproximadamente el 65 % de la población, mientras los musulmanes eran la principal minoría con el 25 %, por delante de sijes, jainas, budistas, cristianos, parsis y judíos.

Estos colectivos coexistían con la mayoría hindú en las regiones del sur, centro y parte del norte, y con la mayoría musulmana en provincias del noreste y noroeste del país.

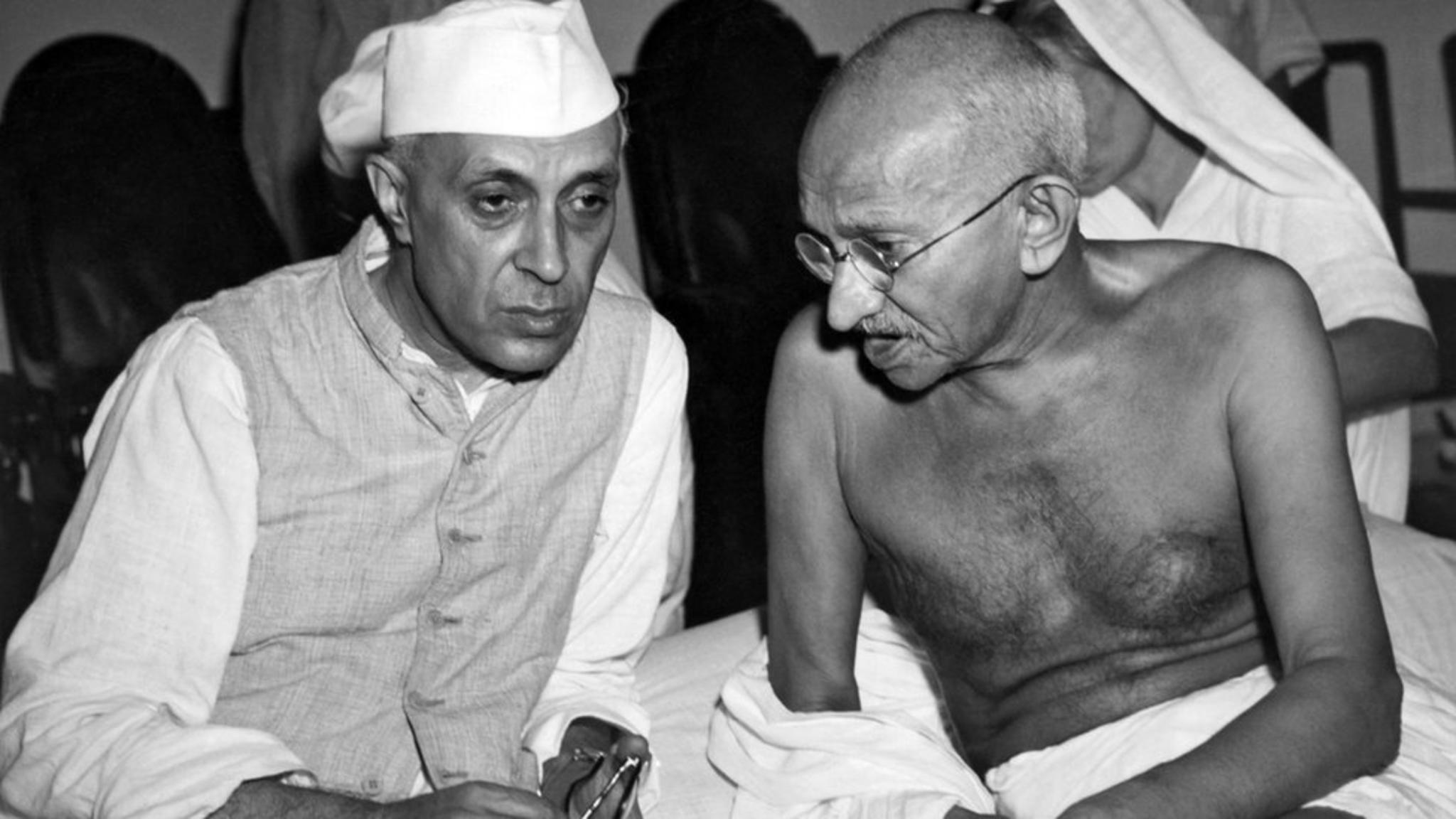

Con el Imperio Británico inmerso en la II Guerra Mundial (1939-45), el movimiento pacifista por la independencia de India liderado por Mohandas Karamchand Gandhi ganó protagonismo.

Una India soberana y emancipada de Londres era cuestión de tiempo. Pero, ¿cómo sería?

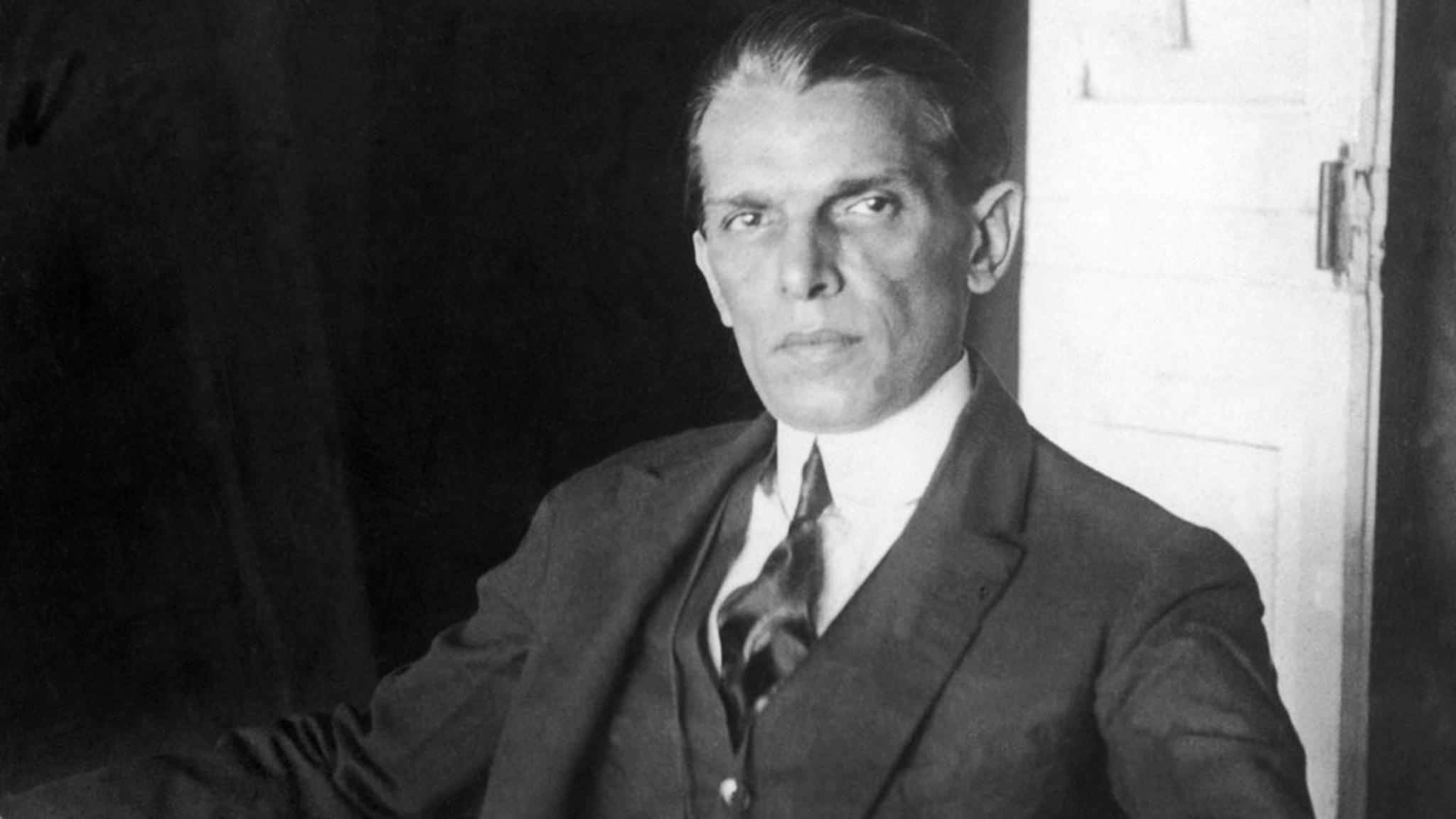

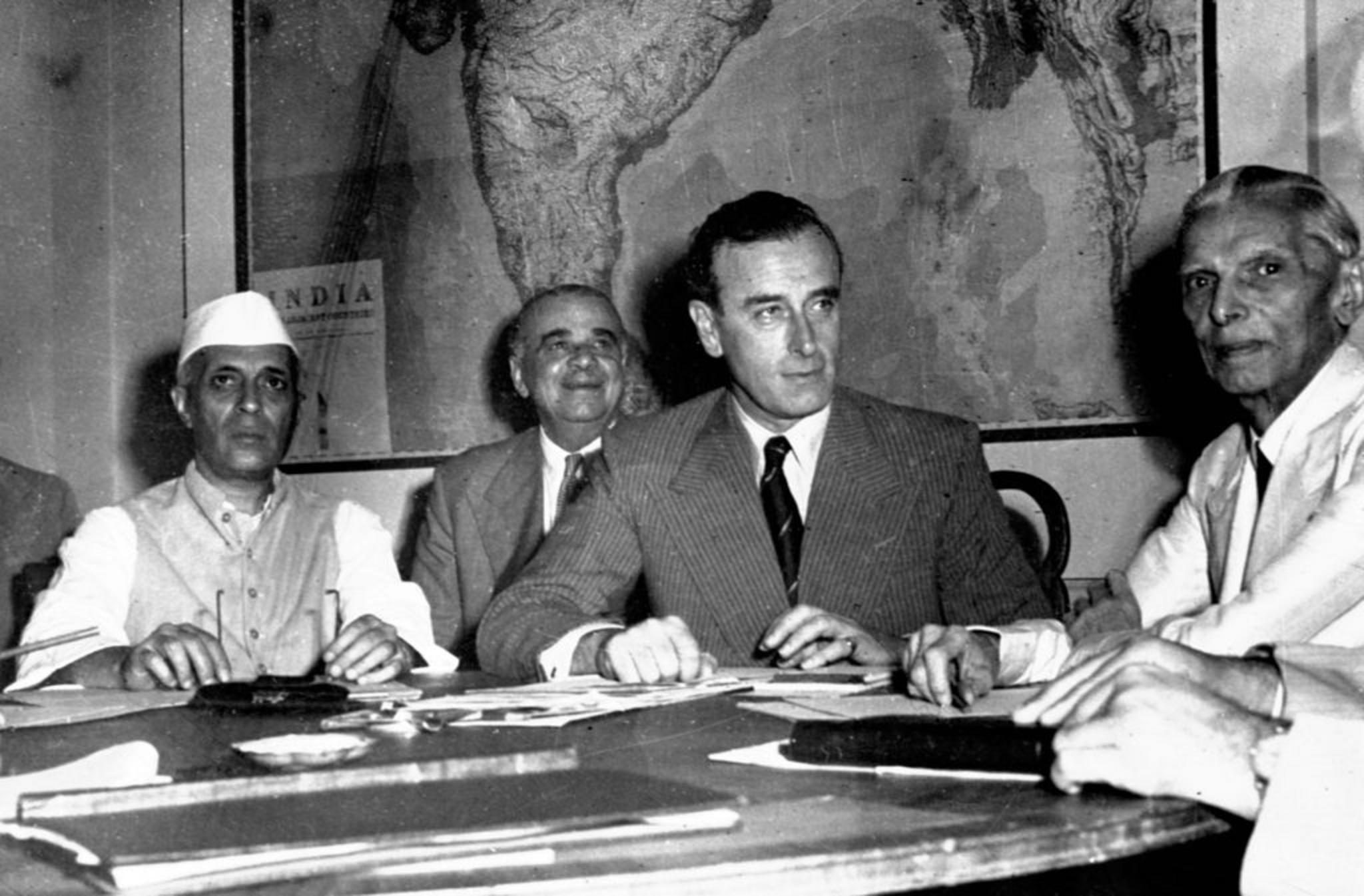

Además de Gandhi, dos figuras marcaron el devenir del país: Jawaharlal Nehru y Mohamed Ali Jinnah.

Nehru, de ascendencia hindú, aunque agnóstico declarado, era un popular líder independentista que, al igual que Gandhi, anhelaba una India unida en la que convivieran personas de distintos credos.

Jinnah, por su parte, presidía la Liga Musulmana, el partido político que demandaba una nación separada para los indios seguidores del Islam y que gozaba de un fuerte respaldo popular en las provincias donde se profesaba esa religión.

“A medida que veían más cerca la independencia, a más musulmanes indios les preocupaba vivir en un país gobernado por una mayoría hindú”, explica el académico Gareth Price, del instituto de política exterior Chatham House de Reino Unido.

En aquellos años los colonizadores británicos acostumbraban a dividir a la población local por grupos religiosos, destaca la profesora Navtej Purewal, miembro del Consejo de Investigación de Artes y Humanidades de India.

“Por ejemplo, creaban listas separadas de votantes musulmanes e hindúes para las elecciones locales. También había escaños reservados para políticos musulmanes y para hindúes. La religión se convirtió en un factor en la política”, apunta.

Tras varios motines en sus destacamentos militares en India, en 1946 Londres accedió a abandonar el país y organizar una transición pacífica del poder a las autoridades locales en un plazo máximo de dos años.

El Imperio, urgido a zanjar el asunto cuanto antes por la creciente inestabilidad social en la colonia, decidió que la mejor opción era dividir India en dos.

“Llegar a un acuerdo sobre cómo funcionaría una India unida habría llevado mucho tiempo”, por lo que la partición “parecía ser una solución rápida y sencilla”, explica Price.

Y, para trazar las nuevas fronteras entre hindúes y musulmanes, Londres designó al abogado británico Cyril Radcliffe.

Radcliffe, que nunca antes había estado en India y desconocía su complejo crisol cultural y religioso, viajó al país con el cometido de diseñar las líneas divisorias en solo 5 semanas.

Fue así que el 15 de agosto de 1947 nacieron India, de mayoría hindú, y Pakistán, de mayoría musulmana.

Nehru fue primer ministro de India hasta fallecer en 1964 y Jinnah gobernó Pakistán también hasta su muerte, aunque esta ocurrió solo un año después de la independencia, en 1948.

2. Cuál fue el costo humano de la división

La nueva frontera de unos 3 mil kilómetros delimitaba dos territorios separados: el que ocupa actualmente Pakistán y Pakistán del Este, que en 1971 se desvinculó políticamente de Islamabad para convertirse en la República de Bangladesh.

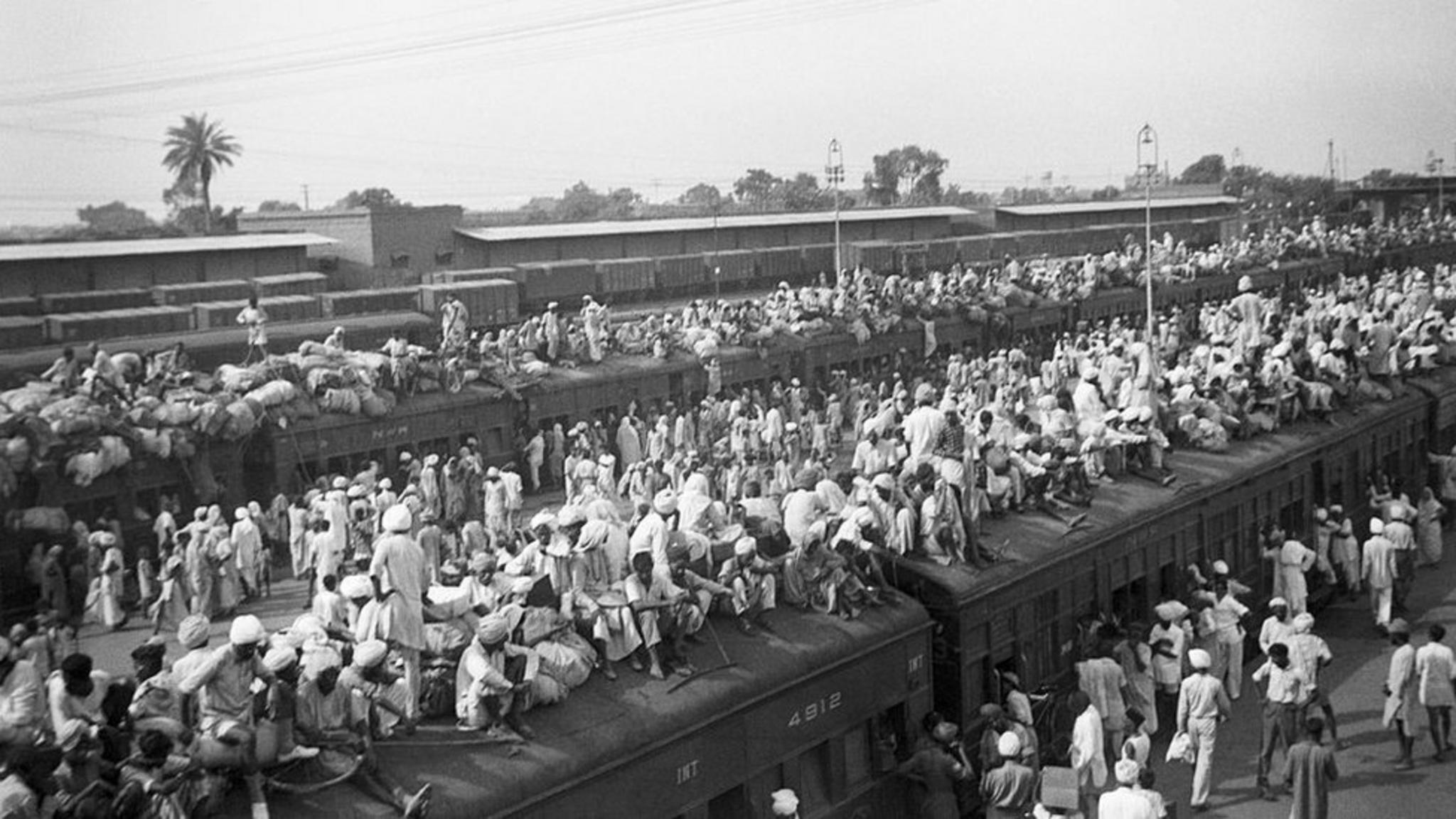

Tras la partición en 1947 se produjo la mayor migración en masa de la historia, con una cifra estimada de 15 millones de desplazados.

Hindús y sijes que vivían en el territorio asignado a Pakistán emprendieron el camino hacia un futuro incierto en India, mientras musulmanes hacían el recorrido opuesto.

En muchos casos se trataba de distancias de miles de kilómetros que por lo general las mayoritarias clases bajas recorrían a pie, las clases medias en trenes y las clases acomodadas en vehículos privados y aviones.

Los meses posteriores a la independencia estuvieron marcados por una radicalización del conflicto, que produjo un enorme derramamiento de sangre en medio de un ambiente de caos e impunidad.

Grupos de soldados acostumbraban atacar trenes y puntos de concentración de desplazados.

“La Liga Musulmana formó milicias, al igual que los grupos hindúes de extrema derecha”, explica Eleanor Newbigin, profesora de historia del sur de Asia de la Universidad de Londres SOAS.

“Los grupos terroristas expulsaban a la gente de sus aldeas para ganar el control para su bando”, afirma.

Gran parte de la violencia ocurrió en el estado fronterizo de Punjab, donde las turbas se ensañaron especialmente con las mujeres, que sufrieron violaciones y mutilaciones.

Solo en ese estado se estima que unas 100 mil mujeres fueron secuestradas, violadas y en muchos casos forzadas a casarse con sus captores.

Además, la casi impenetrable alambrada que separa a los dos países dejó a millones de familias divididas de forma permanente.

Las fronteras siguen siendo objeto de disputa entre India y Pakistán hasta hoy.

3. Qué consecuencias tiene aún hoy la partición

Cachemira, una región del Himalaya conocida por la belleza natural de sus paisajes y también por su diversidad étnica, ha sido el principal foco de conflicto desde la independencia hasta hoy.

Según el plan de reparto contemplado por el Acta de Independencia de India, Cachemira podía elegir libremente si ser parte de India o de Pakistán.

En 1947, el gobernante local, maharajá Hari Singh, eligió India, lo que provocó el estallido de una guerra que duró dos años.

Desde entonces India mantiene el control de aproximadamente la mitad de la región, mientras Pakistán domina algo más de un tercio en las áreas del noroeste, y China administra los territorios restantes, en el norte y noreste.

Tanto Pakistán como India reclaman la totalidad de Cachemira.

Los habitantes de la parte de Cachemira que es administrada por Pakistán relataron a la BBC cómo en los ataques de este miércoles fueron despertados por las explosiones inesperadamente.

“Antes de que pudiéramos siquiera procesar lo que estaba pasando, más misiles caían”, señaló un residente de Muzaffarabad.

En 1965 y 1999, India y Pakistán ya habían protagonizado choques bélicos por la región.

India también luchó contra Pakistán en 1971, cuando intervino para apoyar la independencia de Bangladesh.

Ambos países son potencias nucleares.

Actualmente, un 14 % de la población india es musulmana, mientras solo un 2% de los pakistaníes practica el hinduismo.

“Pakistán se ha vuelto cada vez más islámico”, afirma Price. E India, “está cada vez más bajo la influencia del nacionalismo hindú”, agrega.

Las minorías en ambos países “se han vuelto más pequeñas y vulnerables”, señala Newbigin.

Para la profesora Navtej Purewal, la división del país podría haberse evitado.

“Crear una India unida pudo haber sido posible en 1947. Habría sido una federación flexible de estados, incluidos aquellos donde los musulmanes eran mayoría”, dice.

“Pero tanto Gandhi como Nehru insistieron en construir un estado unificado, controlado desde el centro. Realmente no tuvieron en cuenta cómo podría vivir una minoría musulmana en ese modelo de país”.

Esas decisiones de hace 78 años tienen todo que ver con la escalada actual del conflicto entre dos rivales armados con armas nucleares.

Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.

Suscríbete aquí a nuestro nuevo newsletter para recibir cada viernes una selección de nuestro mejor contenido de la semana.

Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.

Utilizamos cookies propias y de terceros para personalizar y mejorar el uso y la experiencia de nuestros usuarios en nuestro sitio web.