Así cambiaron el alfabeto y el lenguaje con la llegada de los españoles a América.

Para enseñarles el cristianismo y otros conocimientos a los pueblos originarios, los religiosos que vinieron con los conquistadores y colonizadores desarrollaron un método que combinó dibujos y escritura.

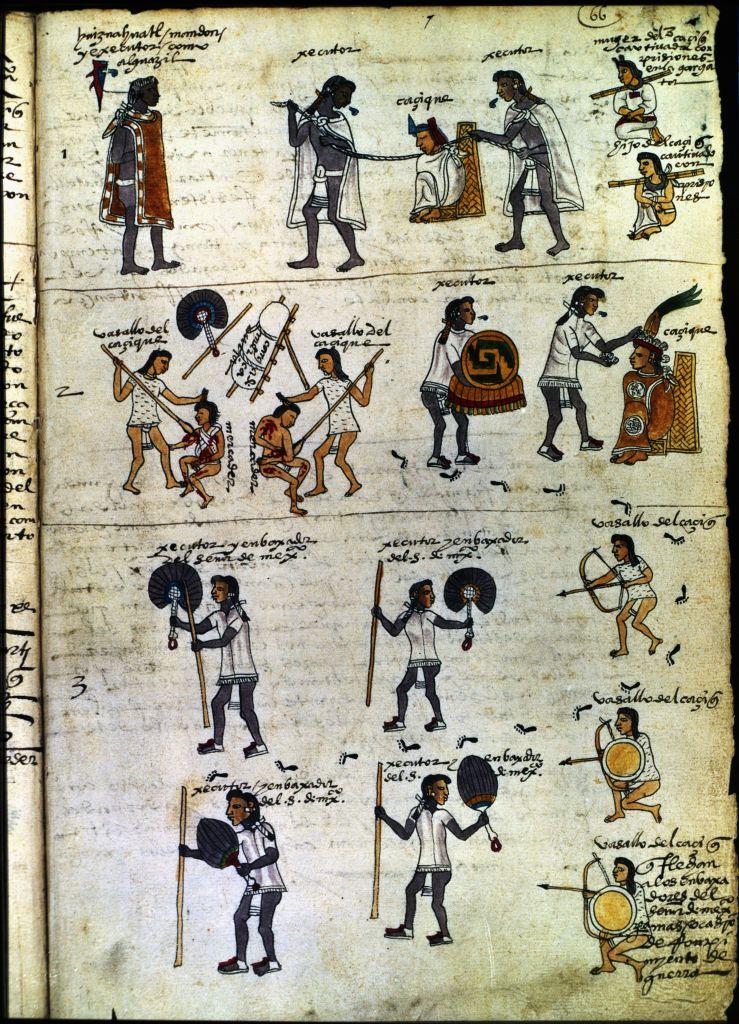

Cuando los españoles llegaron al territorio de lo que hoy conocemos como México, existía un sistema de escritura principalmente pictográfico, en el que cada “dibujo” significaba una frase o enunciado completo.

Este sistema era utilizado por las castas gobernantes, principalmente para conservar tradiciones religiosas, discursos, hechos históricos o registros poblacionales y tributarios, entre otros asuntos.

Los amanuenses que conservaban estos libros (normalmente tiras de papel plegadas o lienzos o pieles de animales) aprendían de memoria largos discursos y con la punta del dedo repasaban las figuras para apoyarse y no perder el orden del mensaje que querían transmitir.

Es decir, esta escritura estaba más cerca de lo icónico que de lo ideográfico, más cerca de las pinturas rupestres que de la escritura egipcia o china.

Los “12 apóstoles de México”

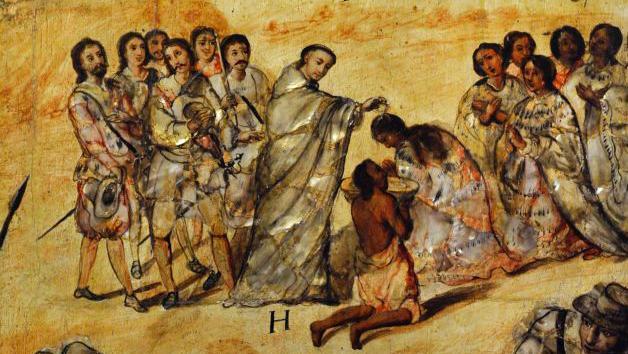

Formalmente, los primeros evangelizadores españoles llegaron a la ciudad de México en 1524 (los llamados “12 apóstoles de México”).

Eran un pequeño grupo de frailes franciscanos que iniciaron una ingente y titánica obra cristianizadora de los indígenas. A estos les siguieron los dominicos y luego los agustinos.

La labor de las órdenes religiosas no se limitaba a la evangelización. También construyeron pueblos, villas y ciudades, impartieron justicia y fueron consejeros de los funcionarios reales, entre muchas otras actividades.

Por ejemplo, enseñaron a los primeros mexicanos a cultivar las plantas europeas, vestir “a la española”, edificar iglesias, criar animales españoles, labrar acueductos, utilizar el telar europeo y aprender los oficios mecánicos.

Simultáneamente, destruyeron los templos prehispánicos, derrumbaron las esculturas de los dioses, quemaron los libros que mencionamos e hicieron procesos inquisitoriales contra los indios remisos.

Estas actividades pasaban inevitablemente por que los religiosos aprendieran las principales lenguas mesoamericanas. Y así lo hicieron.

En un principio, en la escritura mezclaron los pictogramas y el alfabeto. Por ejemplo, se conserva una interesante transcripción al náhuatl del catecismo ideado por fray Pedro de Gante.

Otros religiosos, quizá deseosos de un mayor acercamiento a los usos y costumbres de los pueblos indígenas, pedían a los copistas que transcribieran en grandes telas, con su sistema, pasajes bíblicos.

Iban de una a otra aldea acompañados de un numeroso séquito de indios ladinos –los llamaron igual que en España llamaban a los judíos y a los musulmanes que se movían entre la cultura propia y la cristiana–, reunían a los pobladores, trepaban en alguna tarima o en algún basamento piramidal en ruinas, mostraban el gran lienzo a los neófitos, señalaban con una vara las imágenes, contaban en español el asunto de la pintura y, finalmente, los ayudantes traducían al náhuatl.

Idiomas para los evangelizadores

Una nueva dificultad se les presentó cuando tuvieron que enseñar las lenguas indígenas a los evangelizadores que llegaban.

No era deseable, por pesado y dilatado, que las aprendieran de los indígenas (como tuvieron que hacer los primeros).

Así que organizaron escuelas para que los nuevos frailes estudiaran las lenguas originarias. Esto condujo, como un proceso natural y lógico, a dotar al náhuatl, por ejemplo, de un alfabeto. Y el sistema de escritura no fue otro que el usado en el castellano.

Una vez escrita la lengua mexicana con el sistema alfabético que el español recibió del latín, se desató una fiebre escritural muy variada y abundantísima.

Se hicieron libros a la europea (manuscritos primero, impresos después): silabarios, diccionarios, sermonarios, gramáticas, doctrinas, crónicas, anales, informes, pliegos de agravios, etc.

Por fortuna se conservan testimonios de este proceso.

Recuerdo de mis lecturas que los agustinos fundaron una escuela en Tiripitío para enseñar la lengua michoacana. Incluso en Culhuacán, al sur de la ciudad de México, el convento de estos ermitaños tenía un batán en el que fabricaban papel.

Una figura central en este proceso de adquisición del alfabeto latino por el náhuatl es sin duda el franciscano Bernardino de Sahagún. Sus manuscritos, conocidos como Códice florentino en la actualidad, han sido digitalizados para su consulta universal.

Como afirma la estudiosa Alejandra Ortiz Castañares, el Códice Florentino fue “creado para conocer a los mexicas y evangelizarlos. Es uno de los pocos con lenguaje híbrido, en el que la tradición pictográfica indígena se incorpora no sólo como lenguaje, sino también como refuerzo visual del apenas nacido alfabeto latino en náhuatl”.

Puedes leer: Axolo-tlali, el sitio de conservación que rescata y le da hogar a los ajolotes abandonados

Pronunciar en otro idioma

Sin duda, fue una solución muy práctica y útil. Pero los evangelizadores no previeron un problema: las diferencias fonéticas entre la lengua modelo y las americanas.

Por ejemplo, en náhuatl no existía el fonema /ñ/ y las vocales eran tres, no cinco. Y en español no existen los fonemas interdentales laterales. Para solucionar eso, improvisaron usando dos grafías (tl, tz).

Además, había fonemas en español que poco a poco se estaban perdiendo, como la cedilla (/ç/), la doble s, la /sh/ (que se escribía como una X), etc.

Tampoco imaginaron dos consecuencias inesperadas. En primer lugar, la prosodia del español –sus acentos, tonos y entonación– en muchos casos arrastró, por decirlo así, a la prosodia del náhuatl.

Como ejemplo, tenemos la pronunciación de la capital del imperio azteca: Mexico-Tenochtitlan. La primera palabra aludía a la etnia (los mexitin, en oposición a tepanecas, acolhuas chalcas, etc.) y la segunda al lugar mismo, el islote donde se fundó. La primera fue y sigue siendo la más usada.

Su pronunciación sería algo así como meshico –palabra grave, no esdrújula–. El fonema /sh/ existía en español y se escribía como una X, de ahí muxer (musher), oxo (osho) y dixe (dishe). Con el paso de los siglos, este fonema del español se fue suavizando hasta pronunciarse como una jota, y así fue como evolucionó la dicción a mujer, ojo o dije.

Con muchas palabras del náhuatl se dio esta “evolución”. Así se pasó de Xalisco (Shalisco) a Jalisco, de Xalapa (Shalapa) a Jalapa y de México a Méjico. En el siglo XIX muchas grafías de estos topónimos se adoptaron a la nueva pronunciación, excepto México, que la seguimos escribiendo a la vieja usanza pero la pronunciamos a la moderna.

La segunda consecuencia fue que la pronunciación a la española de las palabras indígenas muchas veces fue adoptada como la forma correcta por los propios indígenas.

Aunque es un fenómeno complejo y de múltiples aristas, estos ejemplos darán una idea al amable lector: de Coliman se pasó a Colima; de Tlalpam a Tlalpan; de Janitzio a Janicho; de Olizapan (Ahuilizapan) a Orizaba y de Cuauhnáhuac primero a Cuedlavaca y, finalmente, a Cuernavaca.

Diremos que hubo palabras que casi quedaron idénticas en esa transición que implicó el mestizaje de las culturas del Nuevo y el Viejo Mundo, mientras que otras locuciones tuvieron una transformación radical. Eso se debió a la facilidad o no de pronunciar esos términos en la nueva lengua dominante.

Como dijo Octavio Paz, lo que entonces pasó no fue un encuentro, sino un encontronazo. Pero no es éste el espacio para hablar de ello. Lo que quiero decir en este breve recuento que ahora hago es que el tema no sólo tiene interés y suma importancia para lingüistas, sino también para literatos, historiadores, antropólogos, sociólogos, etc.

Por desgracia es un espacio muy poco explorado, pero los que hablamos la lengua de Cervantes (vivamos de uno u otro lado del Atlántico) estamos obligados a no permitir que se pierda.

*Ramón Moreno Rodríguez es profesor e investigador en el área de la lengua y las literaturas hispánicas, especialista en narrativa española, de la Universidad de Guadalajara (México). Este artículo apareció en The Conversation. Puedes leer la versión original aquí.

- Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.

- También puedes seguirnos en YouTube, Instagram, TikTok, X, Facebook y en nuestro nuevo canal de WhatsApp, donde encontrarás noticias de última hora y nuestro mejor contenido.

- Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.