Los otros migrantes

Mucho se escribe y se dice estos días sobre los inmigrantes indocumentados en Estados Unidos que están siendo afectados por las redadas y deportaciones masivas, pero la incertidumbre y agobio va mucho más lejos y alcanza a otro sector de la población latina, esos que siendo migrantes con documentos viven y trabajan mayormente en contextos hispanos.

Muchas familias mexicanas se vieron en la necesidad de emigrar a Estados Unidos a raíz de las múltiples devaluaciones y crisis económicas que azotaban al país en los años ochenta y noventa.

“El error de diciembre” de 1994, concretamente, fue el causante de que cuatro de mis diez hermanos quemaran las naves a principios de 1995 y se avecinaran en Dallas, Texas. Por fortuna, ellos contaban con los documentos para vivir y trabajar en Estados Unidos; sin embargo, la llegada, como la de todo migrante, no fue sencilla, hubo que emplearse en lo que surgiera.

Los hombres en la limpieza de las cadenas de supermercados, como parte del equipo de trabajo de un primo que había emigrado mucho años antes y había logrado obtener “sus papeles”; él, con el camino andado, le abrió brecha a los primos que llegaban de Monterrey.

El lugar de arribo era la entonces peligrosa área de Love Field, cerca del aeropuerto nacional del mismo nombre, en un frío mes de enero.

“Viajamos por carretera y llegamos de madrugada y recuerdo que a la mañana siguiente que me asomé a la ventana, me parecía todo tan bonito, las calles estaban limpias y todas las casas tenían al frente amplios y bien cuidados jardines”, recuerda Mariza.

A la primera impresión pronto la alcanzó la realidad, la depresión del migrante hizo mella. Mientras que en Monterrey era una secretaria ejecutiva siempre bien arreglada, de medias y tacón, como se usaba en aquella época, ahora estaba atrapada en un mundo que no era el suyo. Sin poder trasladarse, porque “en este país si no tienes carro, no haces nada”; sin poder hablar más que con los familiares y conocidos, que ya estaban bien incorporados a esa subcultura que de manera silenciosa y anónima mueve un engranaje básico de la vida estadounidense: los servicios.

“Pues si quieren vénganse conmigo al hotel y yo las recomiendo con el manager para que trabajen de camareras”, les dijo doña María, a ella y a la cuñada. Doña María, suegra del primo emprendedor y cuyos orígenes familiares se remontan a cuando aquellas tierras aún eran mexicanas.

Así fue como mi hermana y mi cuñada iniciaron su vida al otro lado, tendiendo camas y limpiando tinas de baño en uno de los hoteles de cadena cercano al Aeropuerto Internacional de Dallas-Fort Worth.

Treinta años hace ya de aquel inicio, más de la mitad de la vida de mi hermana, quien ahora ya habla spanglish y ha olvidado cómo funcionan las cosas en México, a pesar de que ha seguido visitando el país con frecuencia. Treinta años, en los que ha aprendido inglés y puede desenvolverse con naturalidad en el día a día, sobre todo a raíz de que el área metropolitana de Dallas se fue “hispanizando”.

Es toda una vida trabajando y conviviendo entre dos culturas: la anglosajona con sus prejuicios, rechazos y desprecio por “lo otro”, y la propia, esa de los pequeños empresarios y emprendedores que a punta de necesidad han superado la ignorancia y levantado pujantes negocios de la nada y son los dueños de “El Ranchero”, “La Michoacana Meat Market” y un sinfín de emprendimientos de construcción, jardinería, aires acondicionados y demás ramas de servicios que a los mexicanos y otros latinoamericanos se les da muy bien.

Lejos están los días en los que Mariza y Anabel se conocieron mientras intentaban abrirse paso con el idioma inglés en las clases para extranjeros del North Lake College. Fue ese punto de encuentro el que le abrió la puerta a mi hermana para dejar el trabajo de camarera e incorporarse a un despacho de contabilidad, una tarea más cercana a lo que hacía en México.

Muchas vivencias ha tenido desde entonces, hasta llegar a ser socia emprendedora de un negocio y colaboradora clave en el despacho de su amiga, también migrante.

Hace unas semanas la preocupación y la incertidumbre las alcanzó, cuando la ocupada temporada de preparación de impuestos, que va de enero a abril de cada año, reflejó una dinámica distinta este 2025.

“Anabel nos ha reunido para decirnos que el despacho no va bien, por lo que no podrá ofrecernos más que 35 horas de trabajo a la semana; de hecho, ella no se ha pagado sueldo en dos semanas porque muchos clientes se están yendo; han dicho que este año no presentarán declaración de impuestos porque temen que a través de la oficina de recaudación de impuestos (IRS) el gobierno pueda ubicarlos y deportarlos”, comentó Mariza.

“Qué caso tiene que pague impuestos, si de todas maneras tarde o temprano me van a echar, mejor trabajo hasta donde pueda y ahorro ese dinero”, es la lógica de pensamiento de muchos inmigrantes comerciantes y pequeños empresarios en la comunidad.

La afectación a la economía norteamericana se observa en la vida de mi hermana, pero también en la de muchos pequeños negocios familiares e incluso en las grandes cadenas comerciales.

De acuerdo con el Centro para Estudio de las Migraciones (Center for Migration Studies), la economía de Estados Unidos requiere de los trabajadores inmigrantes para continuar creciendo en industrias como la de la hotelería y servicios, cuidados de la salud, construcción y agricultura.

Un estudio del Banco de la Reserva Federal en Dallas arrojó que el envejecimiento de la fuerza de trabajo estadounidense y la caída de los índices de natalidad en el país harán que el crecimiento de la población dependa completamente de la migración para el año 2040.

“El país está en una especie de otoño demográfico, y el invierno está por llegar”, menciona el estudio.

Y es que en Estados Unidos, quizá como en ningún otro país, el poder de los migrantes recién llegados y los de larga data hace una gran diferencia en la economía.

El estudio del Banco de la Reserva Federal en Dallas encontró que fueron los trabajadores migrantes los que ayudaron al crecimiento de la economía post pandemia, impulsando la generación de empleos y manteniendo la inflación a la baja. Una realidad que empieza a ser muy distinta a raíz del miedo que tienen los migrantes mexicanos y latinoamericanos de salir incluso para ir a trabajar por el riesgo de ser deportados.

* Rocío Ortega es periodista, comunicadora y pro derechos humanos, en particular los derechos de las infancias y las mujeres.

Este movimiento, que traspasó lo literario, puso a América Latina en el mapa mundial.

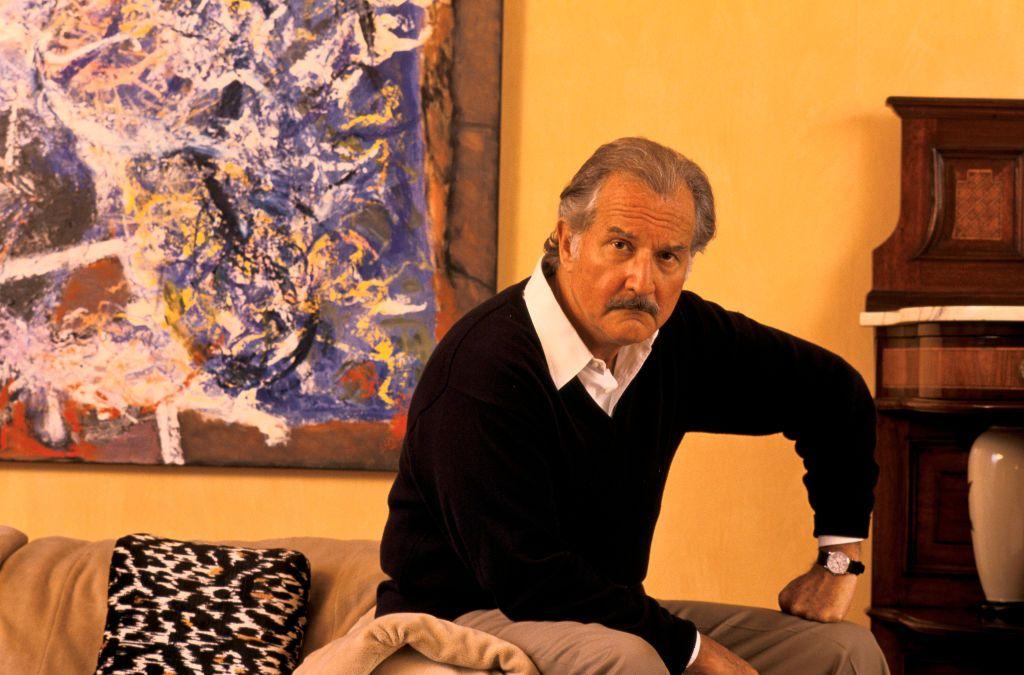

Cuando el escritor mexicano Carlos Fuentes describía así el fenómeno literario del que él mismo fue parte, plasmaba en una sola frase las aristas que tocó. Porque si bien el Boom marcó a varios autores y los encumbró ― a algunos de ellos hasta el máximo galardón, el Nobel de Literatura―, también puso el foco en América Latina, y todo con un lenguaje rico y único.

El Boom latinoamericano, además de abarcar una generación fabulosa en las letras latinoamericanas que empezó a darse a conocer en la década de los 60 y explotó en toda su dimensión en los 70, fue un movimiento editorial, social y cultural.

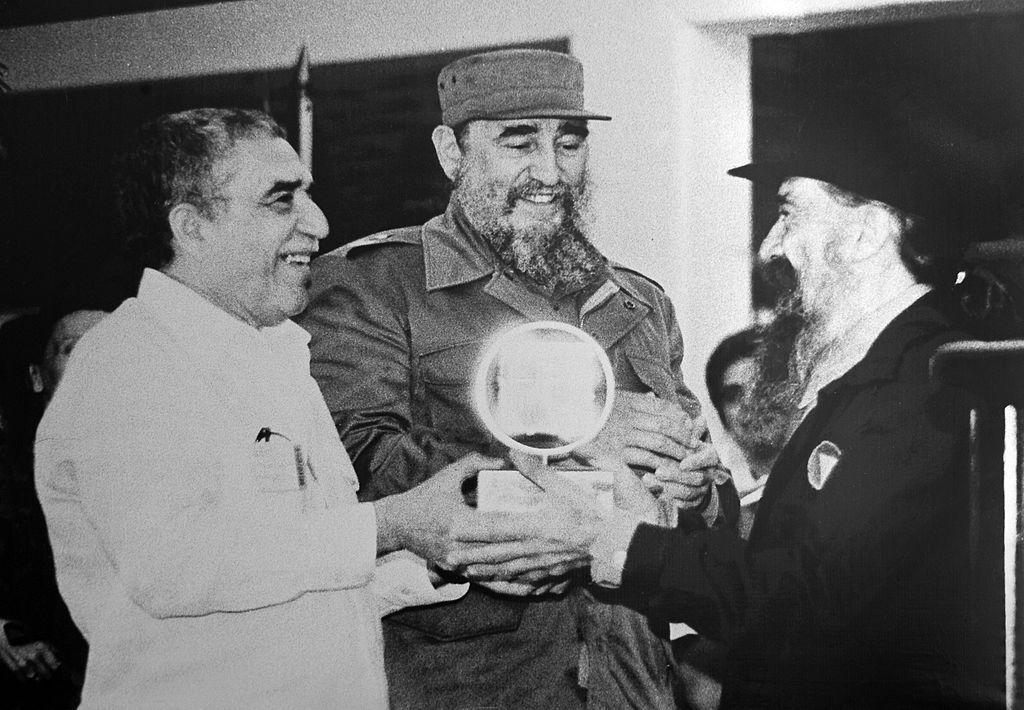

Hablar del Boom pasa por nombrar a Julio Cortázar (1914-1984), Carlos Fuentes (1928-2012), Gabriel García Márquez (1927-2014) y, cómo no, a Mario Vargas Llosa (1936-2025), quien fue el más joven de todos ellos. Todos hombres, sí, algo que generó críticas, como veremos más adelante.

Con la muerte de Vargas Llosa este 14 de abril se va también el último exponente de la generación que hizo que muchos críticos y lectores consideren a la de América Latina como la gran literatura mundial de la segunda mitad del siglo XX.

Un contexto regional agitado

Es imposible entender el Boom literario latinoamericano sin el contexto político, económico y social que lo acompañó.

Se fragua en una América Latina que se convirtió, sobre todo tras el triunfo de la Revolución Cubana en 1959, en otro escenario más de enfrentamiento entre Estados Unidos y Rusia durante la Guerra Fría.

Guerrillas, golpes de Estado, dictaduras militares, movimientos de liberación. En definitiva, a partir de los años 60 la región se caracterizó por fuertes cambios sociales e inestabilidad política, pero también por una ebullición de ideas que fueron un magnífico caldo de cultivo para el Boom literario.

Aunque años después se distanciaron ideológicamente, según recordaba el propio Vargas Llosa, los representantes de Boom vivieron una época de esplendor en la que no había rencillas entre ellos sino una “enorme fraternidad y convencimiento de que la literatura latinoamericana era importante y tenía un denominador común”.

A la vez, el mundo viró sus ojos hacia América Latina.

París-Barcelona-América Latina

No hay una fecha específica que dé arranque al Boom.

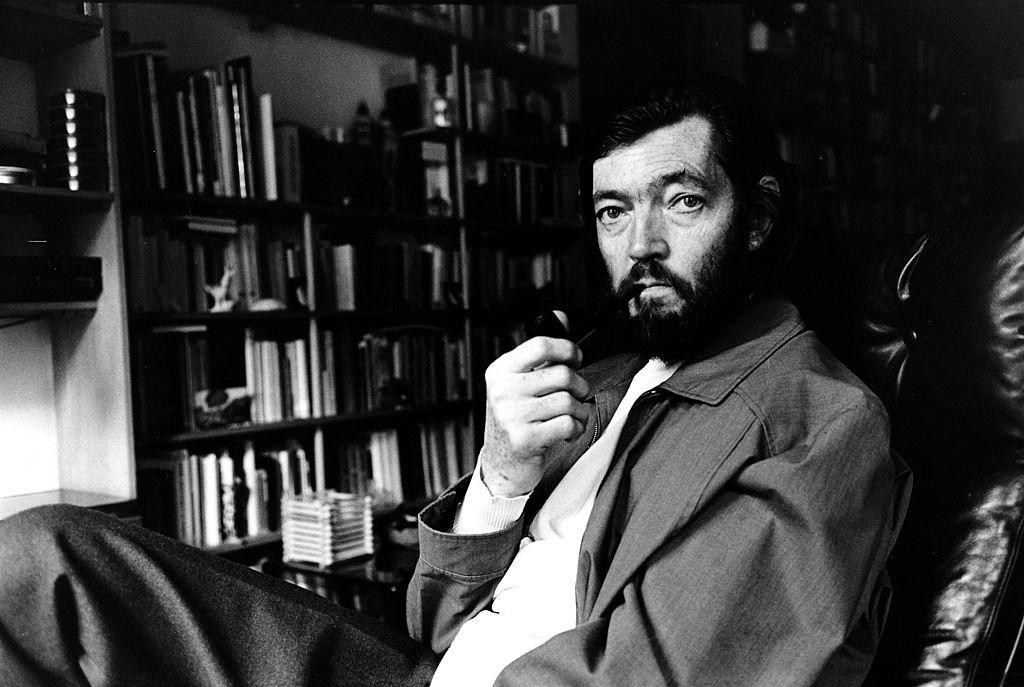

Incluso hay variedad de opiniones sobre qué obra literaria es la primera de este movimiento, pues mientras para algunos es “Rayuela” (1963) del argentino Julio Cortázar, para otros es “La ciudad y los perros”, de Mario Vargas Llosa.

El peruano terminó esta novela en1961, pero no encontró ninguna editorial latinoamericana que la publicara. Es entonces cuando entra en juego uno de los impulsores del Boom: Carlos Barral, de la editorial Seix Barral, ubicada en Barcelona.

Este encontró entre los manuscritos desechados de su sello una obra que le impactó. Tanto que decidió trasladarse a París para conocer a su autor. Allí, convenció a Vargas Llosa de que presentara su obra a concurso y terminó como ganadora del Premio Biblioteca breve en 1962, para publicarse el mismo año que “Rayuela”, en 1963.

En su día, la agente literaria Carmen Balcells dijo que “‘La ciudad y los perros’ es el libro más emblemático, con el que se afirma y establece el Boom”.

Lo cierto es que a partir de su publicación, Seix Barral se plantea editar a más autores latinoamericanos y la labor de Carlos Barral hace no solo que se lea a estos escritores fuera de sus fronteras, sino que se conocieran entre ellos, establecieran vínculos personales y se influenciaran en sus manuscritos.

Como dijo Carlos Fuentes en 1968, “la obra de García Márquez es incomprensible sin la de Cortázar, y la de Cortázar es incomprensible sin la de Vargas Llosa, y se establece toda una red que corresponde a algo muy real. Porque yo sé que cada uno de nosotros es muy consciente de lo que están haciendo los demás”.

Un ruptura con lo cotidiano

Si en las calles de América Latina hervían las ideas revolucionarias, precisamente revolucionar la literatura misma era el objetivo de los escritores del Boom.

Se consideraban “huérfanos de generación literaria”, es decir, sin ningún “padre” del que beber sus influencias.

Y la originalidad, tanto en la forma como en la estética, fue parte del sello de identidad del Boom, que tanto en novela como en cuento fue un movimiento de vanguardia. No hay sino que pensar en la estructura novedosa de “Rayuela” y sus múltiples modos de ser leída como en los ricos o en los diversos mundos de cualquier obra de García Márquez.

Precisamente, el “realismo mágico” fue otra de las características del Boom: una ruptura de los límites espacio-temporales con historias que, a la vez, valiéndose de lo que podría denominarse fantasía, relataban una realidad política, histórica y social cruda.

Todo ello con un modo también novedoso en el lenguaje, plagado de neologismos, juegos de palabras y el uso de la lengua vernácula, es decir, aquella sin gramática ni diccionarios, la que, en principio, tiene menos prestigio social pero que sin duda logra pintar con una paleta de colores mucho más amplia a sus personajes y acerca al lector otras realidades.

Las críticas al Boom

Como decíamos al inicio, hablar del Boom es nombrar a Vargas Llosa, Fuentes, Cortázar o García Márquez.

José Donoso o Guillermo Cabrera Infante, según quién, entrarían también en esta categoría del Boom.

Siendo esta una extraordinaria camada de escritores, no es de extrañar que años después la crítica se centrara en su principal carencia: la diversidad.

Empezando porque, en paralelo, había también un grupo excepcional de escritoras, muchas de las cuales incluso ahora solo son conocidas en sus países. Y a veces ni siquiera en ellos.

Un rápido repaso mental de las más conocidas nos da, por ejemplo, a la uruguaya Cristina Peri Rossi; a las mexicanas Elena Garro, Rosario Castellanos y Elena Poniatowska; la argentina Luisa Valenzuela, la colombiana Albalucía Ángel y las brasileñas Nélida Piñon y Clarice Lispector. Y faltan muchas.

La escritora mexicana Carmen Boullosa (“Las paredes hablan” y “La mano de Lepanto”), de la generación inmediatamente posterior, es una apasionada del tema y recuerda bien esos años.

“Me acuerdo que mi librero, cuando yo era jovencita, por supuesto que tenía a Donoso, García Márquez, Cortázar, Reinaldo Arenas. Muchísimos varones en español. Y tenía muchas autoras de otros idiomas: Katherine Mansfield, Virginia Woolf, Anaïs Nin, Emily Brontë, que habían alcanzado el prestigio literario para llegar al inocente librero de una jovencísima escritora.

“En cambio, no tenía -y ahora que lo pienso me parece casi un crimen- a Rosario Castellanos, que fue una grandísima autora estrictamente contemporánea a la gente del Boom… (La novela) ‘Los recuerdos del porvenir’ la publicó Elena Garro en 1963 (el mismo año que Cortázar sacó “Rayuela” y Vargas Llosa “La ciudad y los perros”). Y el Boom no las tomó a ninguna de las dos. Ahí es donde uno ve que es mucho el asunto de género”.

Aunque también, siendo América Latina tan diversa en colores, tampoco tuvo el Boom variedad en ese sentido.

El empeño de Carmen Balcells

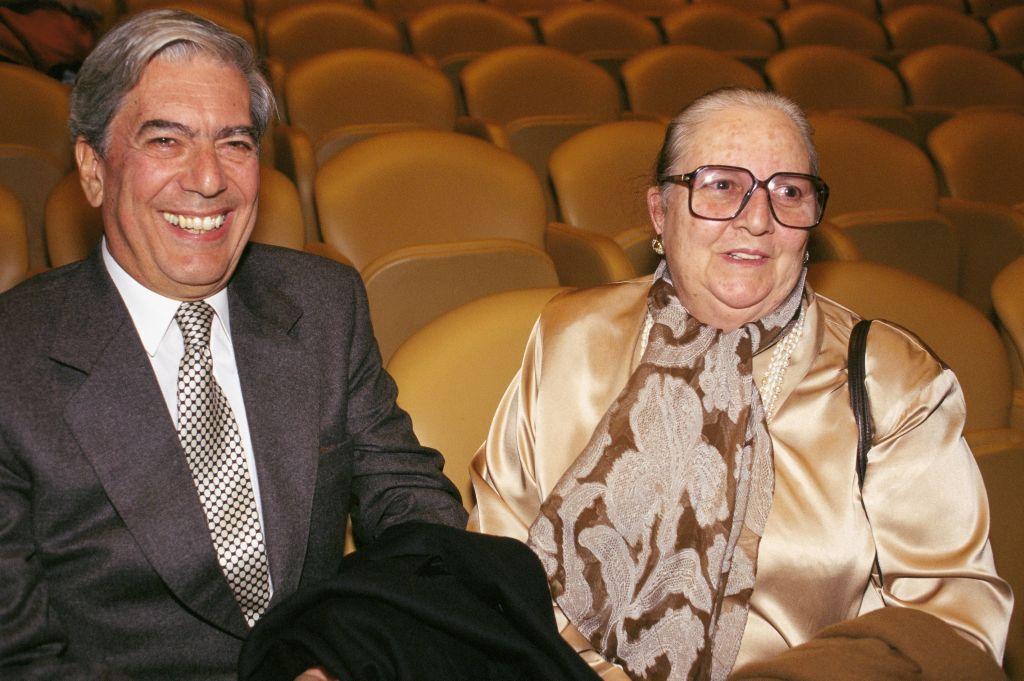

Aunque las plumas femeninas fueron las grandes olvidadas en el Boom, hay una mujer sin cuyo esfuerzo y dedicación este florecimiento literario no habría sido posible.

Es Carmen Balcells, la que es considerada la agente literaria en lengua española más importante del siglo XX.

A Balcells, nacida en Lleida (Cataluña) en 1930, se le atribuyen dos enormes logros: profesionalizar el mundo editorial y ser la impulsora del Boom latinoamericano.

Entre los autores a los que representó hay seis premios Nobel, entre ellos Mario Vargas Llosa, Gabriel García Márquez y Pablo Neruda.

Fue precisamente Vargas Llosa quien la apodó como “la Mama Grande la de novela latinoamericana”

Por poner solo uno de los hitos de su carrera, fue ella la que le consiguió su primer editor a Gabriel García Márquez. Y en las décadas de los 60 y 70 se convirtió en un vínculo clave entre España, América Latina y el resto del mundo.

Volviendo a la cita inicial de Carlos Fuentes, su destino se cruzó con el de estos escritores―de los que despedimos ahora a su último exponente―, y todos marcaron un rumbo que puso a la América Latina más literaria en el mapa mundial para siempre.

Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.

Suscríbete aquí a nuestro nuevo newsletter para recibir cada viernes una selección de nuestro mejor contenido de la semana.

Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.

Utilizamos cookies propias y de terceros para personalizar y mejorar el uso y la experiencia de nuestros usuarios en nuestro sitio web.