Del autodesprecio a la compasión: *el largo (y sinuoso) camino de sanar el trauma*

Advertencia de contenido: trauma, dismorfia, abuso.

Es martes. Una marca me contrató hace unos días para una chamba. Hasta ahí, todo bien, lo normal para el giro del trabajo que tengo. O lo normal desde hace unos meses al menos. Si me tuviera que definir profesionalmente, en primer lugar diría que soy psicoterapeuta: la mitad de mi semana me dedico a eso y la principal parte de mis ingresos vienen de ahí. En segundo lugar, diría que soy divulgador. Me apasiona leer y escribir, y desde 2016 realizo contenido en internet sobre educación sexual y emocional. Por fortuna, hoy recibo algunos ingresos de ello, lo cual me permite hacerlo más y considerarlo parte de mi trabajo cotidiano.

He tenido la inmensa suerte de que este trabajo ha sido bien recibido y que, como consecuencia, los números en mis redes sociales han aumentado. Lo cual me lleva al tercer lugar: ser influencer.

No tengo idea de si es una etiqueta que me define o no (en lo personal me desagrada un poco), pero bueno, es la palabra que mejor define este último giro de mi chamba. Está muy bien y sin duda tiene muchas ventajas, pero es muy distinto a lo que llevo haciendo durante años, muy nuevo, al menos.

Puedes leer: ¿Qué tienen en común los monstruos y los traumas?

Una amiga escritora me contó alguna vez que le agobiaba todo el trabajo de promoción de su último libro que, por contrato, tiene que realizar. “Soy escritora, no vendedora”, me decía. Supongo que me identifico un poco, pero en estos tiempos no puedes ser algo, lo que sea, sin ser también el propio CEO, CFO, community manager, head of content, chief of marketing, mental health supervisor, nutritional expert de tu propia vida. Hoy en día, la marca personal es tan importante como la identidad personal y social. Pero bueno, me desvío.

El punto es que me contacta la marca, les mando las fotos que subiré y me responden que necesitan imágenes donde aparezca yo, porque lo que quiere mi audiencia es verme a mí. Leo eso y me empieza a doler el cuerpo. Es raro. Me recorre un escalofrío, como si me acabaran de dar una noticia terrible. Me sudan las manos. Paso toda la mañana ansioso, sin poder concentrarme en otra cosa.

Un mueble truena espontáneamente, quizás por el efecto de la dilatación del calor del mediodía, y yo trueno con él: su espasmo es el mío. Me entra una angustia extraña y total: ¿Y si nunca logro dejar de sentirme así? ¿Y si estoy haciendo el ridículo? ¿Y si ya no le importo a mis amigos? ¿Y si Paola ya no me quiere? (Paola lee este texto y me dice MENTIRÍSIMA, así, en mayúsculas, y aunque en ese momento me río me pregunto por qué hace unos días me fue tan difícil pensarlo así, como un miedo irracional). ¿Y si hoy recibo esa mala noticia que llevo esperando toda mi vida? ¿Cuál es esa mala noticia? No lo sé, pero sé que existe. Estoy en mi departamento, estoy en mi cuerpo, pero tampoco estoy. Me siento ridículo.

*****

Cuando era adolescente, comprar ropa seguía una rutina muy específica: iba a la tienda con mi madre, veía múltiples prendas colgadas y me emocionaba por encontrar algo que me agradara, seleccionaba algunas, me las probaba, me veía al espejo, detestaba lo que miraba (lo cual es una forma amable de decir que me detestaba a mí), me enojaba, a veces lloraba, salía del vestidor para decirle a mi mamá que no quería nada y que por favor nos fuéramos, mi mamá me preguntaba «oye pero qué está pasando», yo le respondía «por favor vámonos, en serio no quiero estar aquí», ella se enojaba conmigo quizás como respuesta de no entender mis emociones, o de no saber manejar lo que ocurría, o de sentirse sola como la única responsable de atender a un adolescente nervioso que no cuenta con un padre presente que le de referencias de cómo ser hombre o, cuando menos, cómo existir en un cuerpo masculino que no se acerca a la norma de lo que deberían ser los hombres, con los hombros demasiado delgados y los brazos demasiado flacos, y las caderas amplias, y el abdomen débil, y el pecho abultado y las emociones a flor de piel, o quizás pasaba todo al mismo tiempo o nada de esto, pero de todos modos se enojaba y recorría el trayecto de regreso a casa molesta conmigo porque algo aparentemente tan banal me afectara tanto.

Puedes leer: Soltar el dolor: por qué el MDMA podría ser un buen tratamiento para el estrés postraumático

Ya no soy adolescente y ya no lloro cuando tengo que mirarme al espejo, pero mi imagen me sigue causando incomodidad: cuando me veo, a veces no me reconozco, a veces me disgusto, a veces me detesto, a veces no siento nada y a veces, sobre todo en tiempos recientes, siento una paz y comodidad que en el primer borrador de este texto había nombrado como insólitas, pero en una segunda revisión me doy cuenta que en realidad no lo son tanto porque, de hecho, cada vez más me distancio de los mensajes internos de odio con los que crecí para dar paso a una genuina paz y comodidad, como si la brecha que separa mi compasión de mi autodesprecio se cerrara por momentos, señal de que algo está sanando y de que las cosas cada día están mejor.

Es raro: me siento muy contento con la persona que soy, aunque no siempre pueda acceder a esa emoción cuando tengo que mirarle de frente. Es la imagen en el espejo lo que rechazo, no la persona en sí.

Es fácil caer en la tentación de autodiagnosticarme falta de amor propio. Pero no es el caso. Yo me amo. No sólo eso: me caigo rebien. Disfruto mucho estar conmigo mismo y siento mucha confianza en mis capacidades.

Simplemente a veces no me gusta cómo me veo. No siento mucha comodidad con mi rostro. ¿Debo hacerlo como un mandato? ¿Según quién? Es un ciclo muy tramposo: nuestra autoestima es destruida sistemáticamente por mandatos de belleza imposibles y luego la misma industria que se encarga de enfermarnos es la que nos vende amor en forma de cremas, cursos de diez pasos, talleres colectivos, libros. Nada de esto es nuevo.

Mi problema no es que cuando me veo al espejo se me dificulta sostener la mirada porque me falta amor por mí mismo, mi problema es que se me dificulta la mirada porque existen dentro de mí heridas que a pesar de los años siguen echando pus de vez en cuando. La existencia de esas heridas no son falta de amor, sino vestigios del trauma.

El trauma es un despojo. En el trauma se pierde la tranquilidad que todas las personas merecemos por el mero hecho de haber nacido en este mundo. El trauma es un despojo congelado en el tiempo. En el trauma la persona queda atrapada en un momento doloroso que no pudo enfrentar y sanar, con la sensación permanente de que esa amenaza es omnipresente, como un hechizo o una maldición. El trauma es un despojo congelado en el tiempo que necesita ser mirado pero tiene miedo de ser mirado. En el trauma yo escribo esto lo mismo deseando que alguien lo lea que sintiendo un terror profundo a la reacción de quien lo haga.

En mi historia de vida hay muchos momentos en que fui violentado por algo relacionado a mi aspecto físico. Mi cuerpo es hogar de más de una cicatriz que recuerda episodios de violencia física, emocional y sexual.

A veces estoy viendo alguna serie o película con Paola y en pantalla aparece una escena horrible y le digo, así como cualquier cosa, “uy, es que es bien feo que te pase eso”. En esas ocasiones, ella me voltea a ver sorprendida, como si con una mirada llena de ternura y preocupación me preguntara “¿cómo sabes?”. A veces esa mirada la otorga en silencio y a veces la acompaña de un “lamento mucho que hayas vivido eso”, sin palabras para nada más.

El trauma es un despojo. No siento legitimidad de reclamar ese dolor. Sé, por ejemplo, que la descripción que hago de lo que siento cuando me veo al espejo es algo que entra en el concepto clínico de “dismorfia“. Pero la dismorfia, dice el trauma, es algo que sólo pueden experimentar otras personas, no un hombre cishetero, no racializado, no discapacitado y que más o menos entra en algunos estándares hegemónicos de belleza como yo.

El trauma es un despojo. Sucede algo: tengo la inmensa fortuna de que la persona que soy hoy como adulto no tiene mucho que ver con la que fui como niño y adolescente.

Años de terapia, educación y trabajo personal, sostenidos por la matriz de privilegios que vienen con poder tener tiempo y dinero para acceder a estas posibilidades, me han permitido reconstruirme en múltiples aspectos.

Hice todo por escapar de muchas situaciones vividas en esa época y salió bien, tanto así que hay ocasiones en que me he animado a compartir algunas de las experiencias que me formaron desde el dolor y puedo notar la incredulidad en los ojos de quien me escucha. De esos tiempos quedan cicatrices con historias que parecen inverosímiles y no mucho más.

Pero resulta que escapar de la violencia no es sanar sus efectos. Son procesos distintos.

*****

En su correo, la marca me pone un ejemplo de una influencer que contrataron recientemente: ella es blanca, delgada, hermosa, fotogénica, como suelen ser las influencers. En la foto está acostada en su cama, rodeada de juguetes sexuales. Es una imagen sexy y también es una imagen que habla de la reapropiación del placer en los cuerpos femeninos. Claro que su audiencia quiere ver eso, claro que quieren gastar dinero para verse o sentirse como ella.

No creo que sea mi caso. Yo no veo cómo es que una foto mía podría producir el mismo efecto. Para la persona de redes sociales que he construido a lo largo de los años, mi rostro nunca ha sido algo necesario. Primero terapeuta, después divulgador: es la palabra y no la imagen personal el recurso a través del cuál he formado mi relación con el mundo.

Me estoy mintiendo a mí mismo. Claro que mi imagen personal ha sido un recurso y claro que los marcadores de privilegio que vienen con ella me han ayudado. Pero, aunque suene raro, no lo he sentido así. Mi cabeza lo sabe, pero mi cuerpo no. Cuando mi imagen ha sido expuesta (como durante los años que realicé Sexplaining, mi canal de videos), ha sido más como un recurso incómodo y necesario al que he optado no dedicarle más segundos de los absolutamente necesarios.

El trauma se queda congelado en el tiempo. Conforme más se conoce mi trabajo y crecen mis cuentas, más aparece la “necesidad” de poner mi imagen. Las personas que generamos contenido en redes sociales gozamos de un capital cultural que trae muchas ventajas en parte porque tenemos eso que las marcas, instituciones y organizaciones casi siempre carecen: una audiencia.

Yo lo que quiero es escribir, divulgar, investigar y educar; pero a pesar de todos mis privilegios no nací en una familia de académicos o artistas y la única vía que tengo de trabajar en esto es adaptarme a las reglas del juego. O quizás no, pero esa es la historia que me he contado. O quizás sí, y no hay de otra. Quién sabe. El punto es que el juego me pide cada vez menos palabra y más imagen. O al menos, imagen que acompañe a la palabra.

No sé si voy a poder jugar ese juego. No soy fotogénico —no el tipo de fotogénico que puede tomarse algunas fotos improvisadas y sentir más satisfacción que vergüenza, al menos—, no soy blanco —no el tipo de blanco al que nunca lo han detenido policías arbitrariamente en la calle por caminar con sudadera de noche, al menos—, no soy guapo —no el tipo de guapo que embellece todo lo que se coloca a su alrededor, al menos—. Lo que sí soy es una persona híper consciente de estas cosas porque resulta que mi trabajo lo requiere. También soy una persona que se preocupa, quizás más de lo que debería —y definitivamente más de lo que es sano— de todo esto, porque recuerda todas las veces que fue castigado por ello.

El trauma se queda congelado en el tiempo. Es casi literal: en el trauma, el cuerpo queda prendado al estado de híper alerta y angustia que experimentó durante un suceso violento que rompió todas sus defensas.

También puedes leer: ¿Cómo apoyar a una persona que tiene ansiedad?

En el estrés postraumático, una persona puede sentirse “normal” y de un momento a otro pasar a un estado de hiperreactividad y terror, aparentemente sin motivo.

(Cuando hay un motivo, siempre es raro: ¿cómo es que escuchar un cohete tira al piso a un superviviente de la guerra? El sonido le recuerda a los balazos, pero no es el mismo sonido, ni está habitando al mismo momento, ni se encuentra bajo el mismo peligro, pero el cuerpo, que no ha aprendido a reconocer ninguna de las tres condiciones anteriores, creerá que sí y reaccionará en consecuencia).

El trauma se queda congelado en el tiempo. No es la foto: es lo que irracionalmente temo que suceda si la foto no sale bien.

Imaginar una foto mala de mí me produce mucha vergüenza, la vergüenza me remite al trauma, el trauma me recuerda cuando una compañera me hizo creer que yo le gustaba y luego me llamó prieto frente a todo el salón (era escuela nueva y primer día de clases); o cuando dos amigos me atacaron en el estacionamiento de un centro comercial jugando (¿estaban jugando?) a que me iban a meter una botella de cerveza en el ano (una de tantas veces que hombres más grandes y fuertes que yo decidieron usar mi cuerpo como cancha de juego machista) hasta que alcancé a patear en la cara a uno de ellos y la mujer con la que estaba hablando (porque estaba hablando con una mujer que me gustaba) me dejó de hablar al día siguiente por la pena que le provocó ver eso, o cuando en mi grupo de amigos (¿por qué los consideraba mis amigos?); era un chiste recurrente burlarse de que tenía man boobs y un día me sujetaron el cuerpo para ponerme un brasier mientras se reían; o cuando la primera vez que fui al gimnasio en mi vida me disloqué el hombro y el coach del lugar se burló de mi debilidad después de acomodármelo; o las varias veces que estuve en una cama de hospital con un nebulizador pegado a mi cara porque mis bronquios decidieron cerrarse como una hiperreacción alérgica o un ataque de asma o una manifestación psicosomática o lo que sea que dijeran los doctores, o demás experiencias que me hicieron sentir desprecio de mi cuerpo cuando lo que debí haber rechazado eran, no sé, las personas de mierda que me agredieron, o las normas que los formaron, pero en ese entonces no tenía idea de todo eso y sólo alcancé a internalizar el mensaje: esto te pasa porque eres débil, porque eres feo, porque eres poco hombre, porque no eres atractivo, porque no vales mucho, porque así ha sido siempre y por siempre así seguirá siendo.

Te recomendamos: Sí, quiero ir a terapia, ¿ahora qué sigue?: algunos tipos de terapia que te ayudarán a tomar una decisión

El trauma quiere que lo miren, pero detesta que lo miren.

No sé si hice bien o mal al escribir el párrafo anterior. ¿Fue demasiado? ¿Tiene algún sentido? ¿Es ridículo, cringy? ¿Es una exageración? ¿Me pasé con los ejemplos? ¿Se podrían utilizar en mi contra? ¿Ayuda al propósito de este texto o distrae? ¿Qué se hace con el dolor? ¿Se narra, se sublima, se oculta, se racionaliza? Si quier hablar del dolor, ¿cómo lo hago? Si quiero hablar de mi dolor, ¿cómo lo hago? ¿Cuáles son las formas adecuadas de enunciar el dolor? ¿Todas las personas tenemos el derecho de hablar del dolor?

El dolor me habla con la voz de mi madre reclamándome por sentirme mal por no saber habitar adecuadamente el cuerpo de un hombre, el cuerpo de hombre me reclama no haber estado a la altura de las expectativas del padre que se fue de la casa antes de haberle aprendido cómo ser hombre, la educación como hombre me hace sentir que no tengo derecho de reconocer ningún tipo de vulnerabilidad porque eso no es lo que hacen los hombres, los estudios del hombre me hacen entender una realidad en la cual el que haya tenido momentos excepcionales de dolor no borra el hecho de que también caí en uno de los lados más afortunados de la balanza, la balanza me recuerda que he podido acceder a varios años de terapia, a educación privilegiada, a espacios seguros, a que literalmente me paguen por escribir esto, la paga me hace sentir culpa de seguir escribiendo porque kim, there’s people that are dying y quizás, sí, no tiene ningún sentido que lo haga.

El trauma quiere que lo miren, pero detesta que lo miren. ¿Cómo hablar del dolor de forma honesta sin que sea un juego del ego, una historia de “pobre hombre privilegiado”? Esto último no lo digo dándome golpes en el pecho o jugando al buen aliado, sino haciendo un esfuerzo por reconocer una realidad más compleja: cuando hablamos de los dolores ligados a la apariencia física es común trazar el hilo conductor a la violencia estructural que provocó ese dolor y, como estrategia, nos reapropiamos de ese cuerpo herido.

En redes sociales, la reapropiación pasa con frecuencia a través de la creación de una imagen: una foto en traje de baño reapropiándose de la legitimidad del tamaño del cuerpo, una foto sin maquillaje reapropiándose de la legitimidad de tener una piel con marcas, una foto sin filtro reapropiándose de la legitimidad del color o forma real de quienes somos. La reapropiación puede ser un recurso útil cuando ayuda a construir un lugar propio y seguro en el mundo a través de desafiar las normas culturales que lastimaron, de modo que se puedan ir creando nuevas normas que posibiliten la existencia digna de las personas que quedaron fuera.

Tiene sentido que un acto tan importante genere tanta irritación colectiva cuando surge de personas que no han sufrido las violencias sistémicas que vienen con no habitar o representar el margen de lo normativo. Además de ser un acto ingenuo (cuando menos) o perverso (cuando más), probablemente ni siquiera es útil: cuando eres beneficiario de esas normas en cierto grado, no puede haber reapropiación porque las circunstancias materiales que otorgan algún tipo de privilegio siguen ahí, intactas. Quizás por ello es que, en ocasiones, esos actos, más que sanar, sólo anestesian.

Lee: Soy adulto y vivo con déficit de atención e hiperactividad: qué es el TDAH y cómo sé si lo tengo

Tu dolor no va a sanar a menos que mires con honestidad todas las formas en que esas normas también te han beneficiado, así como las formas en que te siguen beneficiando por hablar del dolor. No es una cosa buenaondita, sino de autenticidad: sanar el dolor implica comprender la génesis del dolor, y ese lugar no es el mismo para todas las personas, incluso si existen ecos entre ellas.

El trauma es un despojo. Me estoy desviando, racionalizando, sobreintelectualizando.

Quizás lo que digo es atinado o quizás es una tontería obvia o innecesaria, o quizás sólo es una forma de distraerme de tomarme esa foto. ¿Qué se hace cuando se reconoce todo esto? ¿Acaso no existe un lugar donde se pueda reconocer simultáneamente el dolor y el privilegio? ¿Es atinado este análisis o es sólo una expresión demasiada elaborada de la parte de mí que dice que no merezco sentirme bien conmigo, sólo que ahora tiene análisis estructural para justificarlo? ¿No es más compleja la cosa como para creer que si la pasaste bien en algo no hubo costo en ese algo? ¿Existe una diferencia entre escribir este texto y subir la mentada foto reapropiativa en redes sociales? ¿Cuál es?

Y a todo esto, ¿por qué me siento así por una cosa tan cotidiana, tan mínima? ¿Por qué mi sistema límbico trata a una foto sin importancia como si fuera una situación de supervivencia? ¿Por qué la vergüenza me paraliza tanto? ¿Qué se hace cuando el trauma se dispara, cuando regreso al despojo, al congelamiento, a la necesidad de ser mirado, al rechazo de ser mirado?

La primera versión de este texto acababa con un: “Por ahora voy a ponerle punto final a este texto. Tengo una foto pendiente. No creo tomármela. No hoy. Quizás otro día”. Ese día fue el siguiente.

No sé qué sucedió: quizás fue hablarle de esto a algunas personas y recibir su cariño, quizás fue haber podido procesar toda la angustia en un lugar que me permitió reconocerme en un espacio seguro, quizás fueron las palabras cálidas y abrazos tiernos de Paola, quizás fue todo junto.

El punto es que al día siguiente me tomé las fotos y aproveché para tomar una más en la regadera, con el reflejo de la llave del agua mostrando una parte de mi cuerpo desnudo. Las subí a Instagram y de la primera nadie dijo nada y de la segunda quien dijo algo dijo cosas amables. No fue gran cosa, en realidad. Mentiría si les dijera que fue un acto que redefinió mi forma de habitar mi cuerpo y el mundo: sólo fue una publicación más de una serie de contenido generado en internet.

Quizás la reapropiación personal a veces se siente así: como nada, porque nada notable está pasando y eso está bien. Quizás al rato regresa la angustia o quizás no. No es cierto, sí lo sé: va a regresar y, cuando lo haga, tocará volver a enfrentarla, y algunas veces lo haré bien y otras no tanto, pero en todos los casos va a pasar. Al menos ahorita, mientras termino este párrafo, la brecha que separa mi compasión de mi autodesprecio se cierra otra vez y me permite tener un pensamiento: ahorita, quién sabe mañana, pero al menos ahorita, todo está bien.

Yo estoy bien.

Tú estás bien.

Esto está bien.

Te interesa: Es hora de hablar sobre la ‘depresión sonriente’

Relacionado

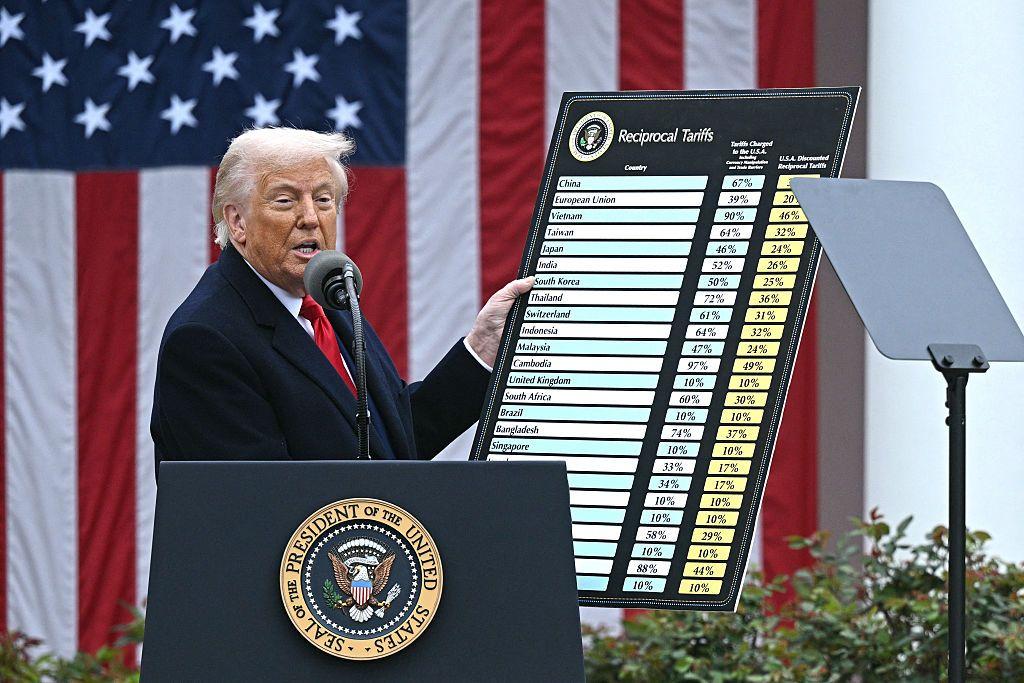

Washington y Londres acordaron una reducción de aranceles y facilidades para la entrada de productos en ambos países. Sin embargo, el gobierno de Trump mantuvo un 10 % de impuestos general.

Estados Unidos y Reino Unido alcanzaron un acuerdo comercial por el cual Washington redujo los aranceles de un número determinado de automóviles de origen británico y permite la importación de un porcentaje de acero y aluminio británico sin aranceles.

El anuncio, hecho este jueves, supone un alivio para las principales industrias británicas frente a algunos de los nuevos aranceles anunciados por el presidente Donald Trump desde su llegada al poder en enero.

Sin embargo, el gobierno de Estados Unidos mantiene en vigor un arancel del 10 % sobre la mayoría de los productos procedentes de Reino Unido.

Los analistas dijeron que las nuevas condiciones no parecían alterar significativamente los términos del comercio entre ambos países, tal y como estaban antes de la ofensiva arancelaria de Trump de las semanas previas.

El jueves no se firmó ningún acuerdo formal y ni Washington ni Londres dieron muchos detalles. Los líderes de ambos países, sin embargo, celebraron el nuevo entendimiento.

Desde una fábrica de Jaguar Land Rover en West Midlands, el primer ministro británico, Keir Starmer, describió el acuerdo como una “plataforma fantástica”.

En la Casa Blanca, Trump lo calificó como un “gran acuerdo” y rechazó las críticas que le acusaban de exagerar su importancia.

“Es un acuerdo que hemos llevado al máximo y que vamos a ampliar”, aseveró el mandatario estadounidense. Refirió que este era el primero de muchos acuerdos por venir.

¿Qué incluye el acuerdo?

Las dos partes dijeron que Estados Unidos había acordado reducir el impuesto a la importación de automóviles -que Trump había aumentado en un 25 % el mes pasado- al 10 % sobre unos 100 mil automóviles al año.

Esto ayudará a los fabricantes de automóviles de lujo como Jaguar Land Rover y Rolls Royce, pero podría limitar el crecimiento en los próximos años, ya que equivale aproximadamente a lo que Reino Unido exportó el año pasado.

Los aranceles sobre el acero y el aluminio, que Trump también había elevado a principios de este año al 25%, también se han recortado, según la Oficina del Primer Ministro.

Londres también dijo que las dos partes habían acordado un “acceso recíproco” para las exportaciones de carne bovina, con una cuota de 13 mil toneladas métricas para los agricultores británicos.

Estas cifras no fueron confirmadas por la Casa Blanca, que afirmó que esperaba ampliar sus ventas de carne bovina y etanol a Reino Unido, una antigua demanda por parte de Estados Unidos.

Estados Unidos dijo que el acuerdo crearía una “oportunidad” de negocios de US$5.000 millones para las exportaciones, incluidos US$700 millones en etanol y US$250 millones en otros productos agrícolas.

“No se puede subestimar la importancia de este acuerdo”, declaró Brooke Rollins, secretaria de Agricultura estadounidense.

Dudas en la industria

El director general de la acerera UK Steel, Gareth Stace, acogió con satisfacción el acuerdo, afirmando que supondrá un “gran alivio” para el sector siderúrgico. “La serenidad y perseverancia del gobierno británico en las negociaciones con Estados Unidos han dado sus frutos”, declaró.

Otros grupos empresariales expresaron más incertidumbre.

“Es mejor que ayer, pero definitivamente no es mejor que hace cinco semanas”, dijo Duncan Edwards, director ejecutivo de BritishAmerican Business, que representa a empresas de los dos países y apoya el libre comercio.

“Intento estar entusiasmado, pero me cuesta un poco”.

El ministro británico de Comercio, Douglas Alexander, subrayó que el acuerdo “salvaba puestos de trabajo”.

¿Ganancia para los ganaderos estadounidenses?

Estados Unidos y Reino Unido llevan discutiendo un acuerdo comercial desde el primer mandato de Trump. Estuvieron cerca de firmar un acuerdo limitado en ese momento.

Pero Estados Unidos lleva tiempo presionando para que se introduzcan cambios que beneficien a sus agricultores y a las cuestiones farmacéuticas, algo que políticamente no había sido viable hasta ahora en Reino Unido.

No está claro hasta qué punto habían avanzado estas cuestiones.

La Asociación Nacional de Ganaderos de Bovinos afirmó que el acuerdo en principio había supuesto una “gran victoria” para los ganaderos estadounidenses, pero la Federación de Exportadores de Carne de Estados Unidos, que realiza un seguimiento de las barreras comerciales para los ganaderos de su país, declaró que aún estaba intentando obtener información sobre los cambios.

Por su parte, Reino Unido afirmó que no se debilitarían las normas alimentarias aplicables a las importaciones.

Aunque los británicos parecen haber asumido algunos compromisos, “el diablo estará en los detalles”, dijo Michael Pearce, economista jefe adjunto de Oxford Economics, que consideró que no modificaba sus previsiones económicas como consecuencia del anuncio.

También se avecinan otras cuestiones.

Trump ha dicho en repetidas ocasiones que quiere gravar las importaciones de productos farmacéuticos, en un intento de garantizar que Estados Unidos tenga una base sólida de fabricación de medicamentos esenciales.

Reino Unido dijo que Estados Unidos había acordado dar a las empresas británicas un “trato preferencial”.

Pero Ewan Townsend, abogado de Arnold & Porter, que trabaja con empresas de atención sanitaria, dijo que la industria ahora “queda a la espera de ver exactamente lo que significará este trato preferencial”.

Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.

Suscríbete aquí a nuestro nuevo newsletter para recibir cada viernes una selección de nuestro mejor contenido de la semana.

También puedes seguirnos en YouTube, Instagram, TikTok, X, Facebook y en nuestro nuevo canal de WhatsApp.

Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.

Utilizamos cookies propias y de terceros para personalizar y mejorar el uso y la experiencia de nuestros usuarios en nuestro sitio web.