Al inicio de 2022, el abasto de medicinas cayó a su peor nivel en seis años; subió escasez en fármacos para salud mental

En el primer cuatrimestre de 2022, se reportó el nivel más bajo de surtimiento de medicamentos en el sector público en los últimos seis años, de acuerdo con los datos recabados por el colectivo Cero Desabasto, con base en la plataforma Indicas de la Secretaría de Salud.

Adicional a ello, en los primeros 10 meses de ese año, se negaron o surtieron incompletos más de 11 millones de recetas, de acuerdo con lo documentado por la red de organizaciones, lo cual representa una mejora respecto de 2021 —el peor año completo en términos de abastecimiento—, pero está muy por encima del millón y medio de recetas mal surtidas en 2017 y 2018.

Otro fenómeno, destaca Andrés Castañeda, coordinador de Cero Desabasto, es el viraje respecto de las enfermedades principalmente asociadas a la falta de medicamentos, de acuerdo con los reportes de desabasto que recibe el colectivo: mientras en años anteriores el cáncer se mantuvo como la principal, en 2022 se asociaron en mayor medida a la salud mental.

Además, sigue existiendo una diferencia importante entre el desabasto en zonas urbanas y rurales. Por ejemplo, de acuerdo con las estadísticas de Indicas, en sectores urbanos, los niveles más bajos de abastecimiento en el último cuatrimestre de 2022 —por debajo del 50%— se reportaron en Hidalgo, Coahuila, Chihuahua y Colima.

En sectores rurales, los más bajos se ubicaron en Aguascalientes y Chihuahua. Si bien en el IMSS hay más homogeneidad respecto de estados y regiones del país, en las unidades que dependen de la Secretaría de Salud existe un mayor contraste de desabasto por entidades.

“Por un lado, tenemos datos de los indicadores del Indicas, que son estos indicadores de la Secretaría de Salud donde se reporta el surtimiento completo de medicamentos en unidades de primer nivel tanto urbanas como rurales, y vemos que el primer cuatrimestre de 2022 reportaron el nivel más bajo de surtimiento de los últimos seis años; para el segundo cuatrimestre mejoró, pero para el último cuatrimestre volvió a bajar; entonces, no podríamos decir que este tema se está resolviendo”, señaló Castañeda.

Lee más: Por fallas en Compranet aplazan proceso de compra de 700 millones de medicinas para 9 instituciones

Además de los indicadores e información generada por el sector salud, Cero Desabasto cuenta con una plataforma para reportar casos individuales de manera directa. De acuerdo con las estadísticas que ahí se generan, en todas las instituciones el año donde más se denunció falta de medicamentos fue 2021, cuando sumaron 3 mil 706 reportes, seguido por 2020 con 2 mil 805 y 2022, cuando ascendieron a mil 460.

De esos reportes entre 2019 y 2022, la mayor parte estuvo principalmente asociada a cáncer, diabetes mellitus, hipertensión arterial y postrasplante. Castañeda detalló que las reumatológicas y neurológicas también han generado un número importante de reportes, aunque el cáncer sigue ocupando un lugar preponderante.

Sin embargo, durante 2022 los medicamentos asociados a la atención de la salud mental fueron los que mayor número de reportes generaron en la plataforma de Cero Desabasto y aún se mantienen este año. A esto se han sumado denuncias de falta de medicamentos por parte de personas que viven con trasplantes, sobre todo en Tlaxcala y Puebla.

En ese contexto, para la compra de medicamentos de este año, recordó Castañeda, aún quedaron claves desiertas, lo cual no quiere decir necesariamente que sean medicamentos que ya no se van a adquirir, pero sí representa un atraso en las licitaciones, pues se hicieron ya empezado el año, en lugar de preverlas con anterioridad, aunado a que no han sido 100% exitosas.

“Mucho se debe al tema de distribución y almacenamiento que hemos estado viendo también en años anteriores; hoy estas unidades tienen que pedir las medicinas, luego las tiene que comprar la Federación y luego las tienen que regresar y lograr distribuir; si hay falla en alguno de estos procesos, ese es el problema”, indicó.

Una batalla que se ha acentuado en los últimos dos años

Rubén Ortega padece diabetes desde hace casi 12 años. Durante ese tiempo, se ha atendido siempre en la clínica 169 del IMSS, en Ocotlán, Jalisco. Durante los primeros 10, casi no detectó retrasos importantes, sobre todo en la administración de insulina. En los últimos dos, sin embargo, ya han ocurrido varias veces.

Para atender este padecimiento, debe recibir mensualmente un esquema de tres medicamentos: insulina intermedia, linagliptina y metformina. La aplicación para controlar la enfermedad es diaria: 30 unidades en la mañana y 30 en la noche, por lo que —teóricamente— le tendrían que expedir y surtir efectivamente una receta para obtener la medicina suficiente para un mes.

La insulina fue el primer medicamento que se empezó a retrasar, recuerda. La última vez tardaron más en surtirle la receta, prácticamente mes y medio después de la fecha de expedición. En tanto, hasta ahora ha acumulado dos recetas de linagliptina que permanecen sin ser surtidas. Rubén ha perdido la cuenta de los retrasos de los últimos años, aunque han sido cuatro o cinco ocasiones cuando ha decidido quejarse formalmente.

En ese camino descubrió que no vale la pena hacerlo en la misma clínica, pues el director o el administrador reciben la queja y supuestamente escalan la información, pero la respuesta es siempre la misma: “Los de abasto no han surtido”. Incluso, en alguna ocasión, que fue mucho más enfático, le enviaron una fotografía para mostrarle que a nivel estatal no había abasto en anaqueles.

“La insulina me la entregaron hace escasos ocho o 10 días, me mandaron mensajes directos (después de reportarla en redes sociales), les di mis datos, les expliqué y siempre contestaba el robot automático ‘no nos podemos comunicar’; de ahí ya no salieron con el tema de la linagliptina, que la tengo que combinar con metformina”, explica.

Al principio, las dos últimas las entregaban combinadas en un solo medicamento. Después, bajo el argumento de que ya no tenían en existencia la linagliptina, se las empezaron a surtir separadas. Desde entonces, han pasado dos meses sin que la hayan vuelto a surtir.

En la clínica, dice, a veces ha percibido molestia por el reclamo ante el desabasto, pero insiste en que las quejas no están dirigidas a los empleados del lugar, sino al área encargada de la distribución de los medicamentos. “Los médicos siguen dando la receta, pero los de la farmacia no la van a entregar si no la tienen en físico, si no les han surtido”, señala Rubén.

“Cada vez que va uno —agrega—, te dicen ‘venga el martes o miércoles de la próxima semana para que la surtan a ver si llega’, y nos hacen ir una y otra y otra vez. Como quiera que sea, yo tengo 56 años, mi esposa 53, pero hay gente muy mayor que no tiene ni cómo moverse, y yo veo que estamos viviendo la misma situación, sobre todo con este tipo de medicamentos que son para enfermedades que sí somos vulnerables”.

Él ha percibido en los últimos dos años falta de sensibilidad e indolencia. Eso, incluso, llega a generar roces entre pacientes y empleados de la clínica, cuando los últimos no son realmente responsables. Además, el IMSS solo contestó y dio seguimiento en contadas ocasiones.

Alguna vez, recuerda, ellos mismos se pusieron en contacto y, como a los 22 días, le entregaron la insulina y la combinación de linagliptina con metformina. Cuando no le surten la receta, Rubén ha tenido que comprar el medicamento por su cuenta, igual que tuvo que hacerlo con los retrasos de insulina, que llega a alcanzar un precio de entre 500 y 800 pesos.

“No son muy baratas que digamos, sobre todo la insulina intermedia, pero no me voy a privar de ponerme mi medicina cuando pueda, ahorita que todavía soy algo productivo y la alcanzo a comprar, pero pensemos en la gente que no”, lamenta.

Relacionado

Mientras Cuba se prepara para un temido escenario de “cero combustible” por las presiones de Trump, los cubanos tiran de solidaridad, inventiva y previsión.

Elizabeth Contreras* remueve el carbón en la cocina que improvisó sobre bloques de cemento en el patio de su casa.

En la parrilla hay unas piezas de pollo que alimentarán a tres familias del barrio en un municipio periférico del suroeste de La Habana.

“Mucha gente lleva días cocinando así porque la olla eléctrica apenas puede usarse sin corriente y queda poco gas”, le cuenta a BBC Mundo.

“Nos ayudamos entre vecinos en esta incertidumbre”, añade esta pensionista de 68 años.

Cuba sufre una crisis energética y de escasez de combustible que se agravó desde mediados de 2024 y que en este 2026 se acerca a un abismo impredecible.

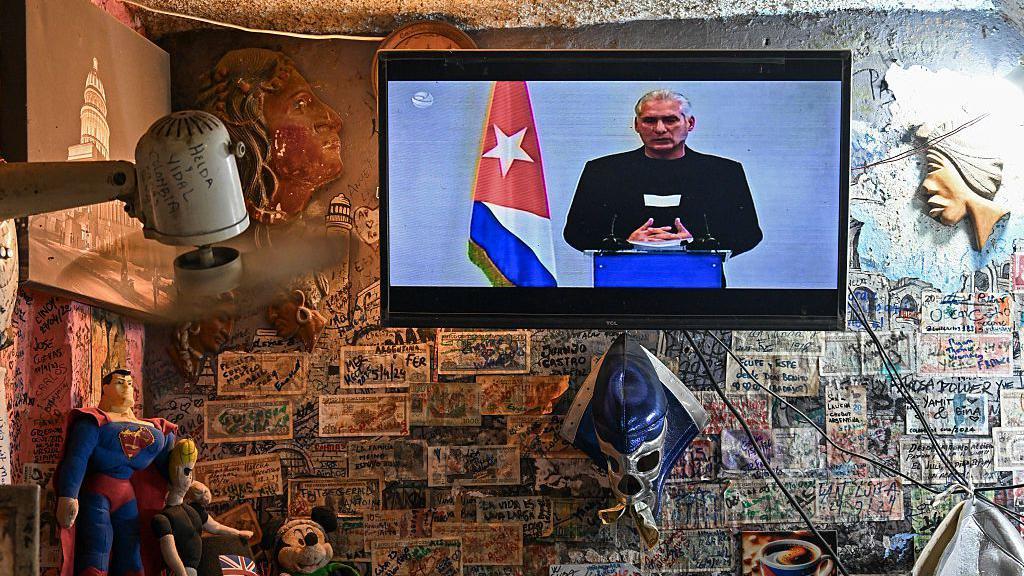

“Vamos a vivir tiempos difíciles”, aseguró el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, en una alocución el pasado 5 de febrero que precedió al anuncio de un plan extraordinario de ahorro energético.

Tras la captura de Nicolás Maduro en Caracas el 3 de enero, el gobierno de Donald Trump en EE.UU. desplegó varias medidas que dificultan el acceso a combustible de la isla, como la amenaza de imposición de aranceles a los países que envíen petróleo.

Washington se ha asegurado de que Cuba no reciba petróleo de Venezuela, que durante dos décadas ha sido el principal aliado de La Habana, y ha incrementado la presión para reducir el crudo que llega desde México.

Esto se une a problemas crónicos para generar electricidad por deficiencias productivas, plantas termoeléctricas obsoletas y falta de divisas para acceder a combustibles en el mercado internacional.

Son situaciones que el gobierno de La Habana atribuye al embargo económico estadounidense impuesto sobre Cuba desde los años 60, cuando triunfó la revolución socialista de Fidel Castro y se nacionalizaron industrias y negocios estadounidenses.

¿Peor que en el Periodo Especial?

Lo que se vive en Cuba estos días trae recuerdos del pasado a algunos de los habitantes de la isla.

En los 90, Cuba dependía mayoritariamente de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), su principal aliado político y comercial.

Tras derrumbarse la URSS, los cubanos sufrieron una grave crisis conocida como el Periodo Especial que para muchos, incluida Contreras, nunca llegó a superarse del todo, sino que se pasó “por mejores y peores momentos”.

“Pero lo de ahora me parece más grave”, opina.

Con el colapso del comercio entre Moscú y La Habana a comienzos de los 90, los cubanos se vieron forzados a un racionamiento extremo de recursos y alimentos.

Como ahora, cocinaron con carbón, sufrieron problemas de transporte y convivieron con largas horas de apagones.

Contreras recuerda que, “parecido a hace tres décadas, hemos sufrido cortes de electricidad de hasta 18 horas en más de una ocasión en las últimas semanas”.

El plan anunciado por el gobierno cubano para ahorrar incluye racionar la venta de combustible, utilizándolo para actividades económicas imprescindibles y servicios esenciales, además de priorizar el teletrabajo e implementar clases semipresenciales en universidades.

Díaz-Canel rescató en su discurso el concepto de “opción cero”, un plan de supervivencia planteado en los 90 ante un escenario de “cero petróleo”.

Michael Bustamante, profesor asociado de estudios cubano-estadounidenses de la Universidad de Miami, aclara que, en términos comparativos, el PIB de Cuba hoy es menos débil que en los 90.

“Entre el 91 y el 94, el PIB se desplomó más de un tercio. Desde la pandemia para acá, el deterioro se calcula en un 11%. No existe la misma magnitud”, dice el académico.

Sin embargo, Bustamante comprende que muchos crean que la crisis actual es más grave.

“La economía cubana nunca se recuperó del todo tras el Periodo Especial y, aunque el colapso de ahora es menor en porcentaje, se siente peor para muchos porque se parte de una situación ya de por sí delicada”, añade el experto.

Bustamante observó en su último viaje a Cuba en 2023 que los cubanos sienten que en los 90 la crisis fue igual para todos, pero que hoy se notan disparidades.

“Tras la aparición de tiendas privadas, bien surtidas, quienes tienen dinero pueden conseguir cosas. Uno pensaría que eso aliviaría la crisis para algunos, pero tengo la sensación de que hay una desigualdad rampante que poco tiene que ver con lo vivido en los 90”, argumenta.

Inventiva y costumbre

Dos testimonios obtenidos por BBC Mundo relatan que, en medio de la crisis, todavía notan cierta normalidad en las calles.

“Veo Cuba como hace unas semanas. No hay fogatas en cada calle y vimos bastante gente fuera, haciendo fila en cajeros y mucho tráfico. Todavía no he visto ‘la época de las cavernas’ que pintan muchos”, cuentan dos mujeres en mensajes de voz.

Lo cierto es que, ya sea por costumbre o inventiva, a muchos esta situación les agarra prevenidos.

Una usuaria cubana en TikTok, @darlinmedina93, ha explicado en su cuenta cómo cocinar con leña o lavar ropa en ríos.

“Sé que me vas a decir que la cocina en leña es muy rica (…) pero no es fácil, mi amor, que tengas que batirte todos los días a cocinar con carbón, leña, que tu casa se te llene de tizne y que te ahogues del humo”, narra la usuaria en uno de sus videos.

Jennifer Pedraza*, trabajadora y estudiante de 34 años, reúne “bombillos, ventiladores y lámparas recargables, además de cargadores portátiles”.

“También acumulo agua, que está fallando”, le dice a BBC Mundo.

Pedraza y Contreras sí notan una disminución del tráfico en los últimos días.

Imágenes de agencias de noticias mostraron importantes avenidas vacías este domingo, como la del Malecón habanero, que habitualmente es una de las más transitadas de la capital.

“Solo rezo por no enfermarme porque me da pavor pensar cómo podré moverme”, dice Contreras.

Es algo que no le afecta tanto a Pedraza porque vive cerca de su trabajo, pero recientemente “dejó de hacer un examen en la universidad” porque estudia lejos y “no había cómo llegar”.

Su principal preocupación es su hijo de 9 años: “En la escuela casi nunca hay corriente y, cuando sale, debe hacer repasos y tareas a oscuras porque cuando llega a casa tampoco hay electricidad”.

“Tampoco puede ver dibujos animados o películas, ni usar mucho el teléfono cuando no hay luz o internet. Es complicado para un niño estar todo el tiempo a oscuras”, cuenta.

La situación, si bien grave, no es crítica para todos los ciudadanos con los que contactó BBC Mundo. Varios de ellos cuentan con familiares en el exterior que envían remesas, alimentos y recursos, o tienen un empleo por cuenta propia.

Pero quienes no tienen estas vías se apañan con un salario medio de 6.830 pesos cubanos al mes (US$14 al cambio en el mercado informal), según cifras de noviembre de la Oficina Nacional de Estadística e Información de la República de Cuba.

Una botella de aceite cuesta alrededor de US$2,5 y una caja con 30 huevos casi US$6, según Pedraza. Ahí se va más de la mitad del ingreso oficial.

Efecto incierto

Tras la captura de Maduro, Trump y su secretario de Estado, Marco Rubio, quien es de origen cubano, comenzaron a presionar al gobierno de la isla.

No está claro si, como en Venezuela, buscan forzar un cambio de liderazgo tras más de 60 años de un sistema sociocomunista de partido único.

Antes de las presiones petroleras, ya Trump había incluido de nuevo a Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo y revertido muchas de las medidas aperturistas tomadas por Washington en 2015, a fines de la segunda presidencia de Barack Obama.

Díaz-Canel aseguró en su discurso del 5 de febrero que “Cuba está dispuesta a un diálogo con EE.UU. sobre cualquier tema”, aunque “sin presiones”.

La historia dice que las medidas de EE.UU. contra la isla han servido poco para acercar posturas.

“La asfixia económica de EE.UU. hacia Cuba nunca ha funcionado. Empobrece a la población y la afecta mucho más que al gobierno. No ha servido para que se negocie la gestión económica y política de la sociedad cubana”, recuerda Bustamante.

El profesor cree posible que esa historia de presión que no llega a ninguna parte se repita, aunque piensa que EE.UU. tiene hoy más cartas sobre la mesa.

“La pregunta es si Washington forzará una crisis humanitaria que provoque un estallido social y justifique una intervención militar o si el gobierno cubano cederá o apostará a aguantar hasta las elecciones de medio término y que Trump pierda capital político”, analiza Bustamante.

Son teorías que resuenan en la población cubana.

“Hay quien comenta si aquí puede suceder lo de Venezuela, aunque a nadie le gusta escuchar sobre balas y bombas”, comenta Contreras.

La sensación de que “algo va a pasar” es compartida entre cubanos de dentro y fuera de la isla, pero es difícil de predecir que será ese “algo” tras décadas de impasse político entre Washington y La Habana.

*Los nombres reales de los testimonios fueron omitidos por protección de fuentes.