Quién fue el rey del hielo y cómo su idea marcó un antes y un después

“Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo”.

Eso nos contó Gabriel García Márquez en sus “Cien años de soledad”.

Mientras que a Macondo el hielo lo habían llevado unos gitanos que cada año llegaban con maravillas de tierras lejanas, a otras partes del Caribe lo hizo llegar un bostoniano llamado Frederic Tudor, conocido en el siglo XIX como “el rey del hielo”.

Había nacido en 1783 y en 1806 se le había ocurrido cosechar eso que su tierra daba en abundancia cada invierno, cortando bloques del agua congelada de lagos y empacándolos en una mezcla de heno y aserrín para mantenerlos térmicamente aislados hasta que llegaran a lugares cálidos.

Hoy, Tudor sería uno de los tan celebrados emprendedores: a los veinte y pocos años creó una demanda que no existía, vendiendo algo que la naturaleza daba y, según varios historiadores económicos, marcando un antes y un después.

En su época también llegó a ser admirado, pero primero fue objeto de burla.

Frío en el trópicof

Si bien es cierto que Tudor creó una demanda masiva para su producto, el agua congelada había sido apreciada desde tiempos inmemoriales.

Tanto en el Mediterráneo como en Sudamérica, por ejemplo, había una larga historia de traerla de los picos de los Alpes y los Andes durante los meses de verano.

El excéntrico emperador romano Elagabulus enviaba esclavos a las montañas a que trajeran nieve y la amontonaran en su jardín, para que la brisa refrescara el interior de su fastuosa morada.

Hubo hasta producción de hielo artificial desde la época de los antiguos griegos y romanos, pero las cantidades eran pequeñas.

Para el siglo XIX había también algunos métodos químicos para enfriar bebidas, que involucraban mezclarlas con nitro o ácido sulfúrico.

Pero hasta entonces, todo eso era un lujo en el que sólo los más ricos podían darse.

Hielo para aliviar la fiebre

En 1805, las poblaciones y ciudades de las islas entonces conocidas Indias Occidentales —las islas caribeñas Antillas y Bahamas— fueron diezmadas por la fiebre amarilla y casi todos los oficiales y tripulaciones de las flotas europeas fueron víctimas de la enfermedad.

Tudor embarcó hielo que cortó de un pequeño estanque situado en una de sus propiedades y embarcó unas toneladas en un velero en el que zarpó con destino a Martinica.

“No es un chiste: barco lleno de hielo viaja a Martinica”, fue el título de un diario de Boston sobre la aventura, que junto con el subtítulo —”¡Esperemos que no resulte ser una resbalosa especulación!”— refleja cuán excéntrica parecía en ese momento.

No obstante las burlas, según un artículo sobre el tema publicado en Nueva York en 1875 en la revista ilustrada Scriber’s Monthly, “uno de los aspectos prominentes del carácter de Tudor (…) era su desprecio total de las opiniones de los demás“.

El autor señala que de sus labios escuchó cómo fue la experiencia y que “no fue un capricho ni mera especulación lo que lo indujo a embarcarse en su experimento. Era un estudio y los resultados de sus teorías efectivamente vindicaron su solidez”.

Monopolios caribeños

Ese primer viaje fue un fracaso; el hielo se derritió antes de que alguien pudiera aprovecharlo.

Sin embargo, la carga había sobrevivido el viaje por el Océano Atlántico. El problema fue que no hubo dónde almacenarla en Martinica.

Así que cuando, el año siguiente, repitió la hazaña, el destino cambió a Cuba, donde había negociado con las autoridades para que construyeran un depósito apropiado para guardar hielo.

Con el tiempo, Tudor tuvo el monopolio de ese comercio tanto en Habana y otros puertos de Cuba como en Jamaica, en ese entonces la más rica posesión del Imperio británico.

Whisky con hielo

Para su tierra natal, Tudor trazó una estrategia.

“La meta es que toda la población se acostumbre a las bebidas frías en vez de calientes o tibias”, escribió en su diario.

Con eso en mente, instruyó a sus empleados para que fueran de bar en bar tratando de convencer a los dueños de que usaran su producto en las bebidas.

Como incentivo, les ofrecía hielo gratis durante todo un año.

“Un sólo cantinero conspicuo que venda constantemente sus licores fríos sin un aumento en el precio hace que sea absolutamente necesario para los demás hacer lo mismo o perderán sus clientes”, anotó en el diario.

A diferencia de los británicos, por ejemplo, es raro ver a un estadounidense tomar whisky sin hielo… ¿un legado de Tudor?

El caso es que…

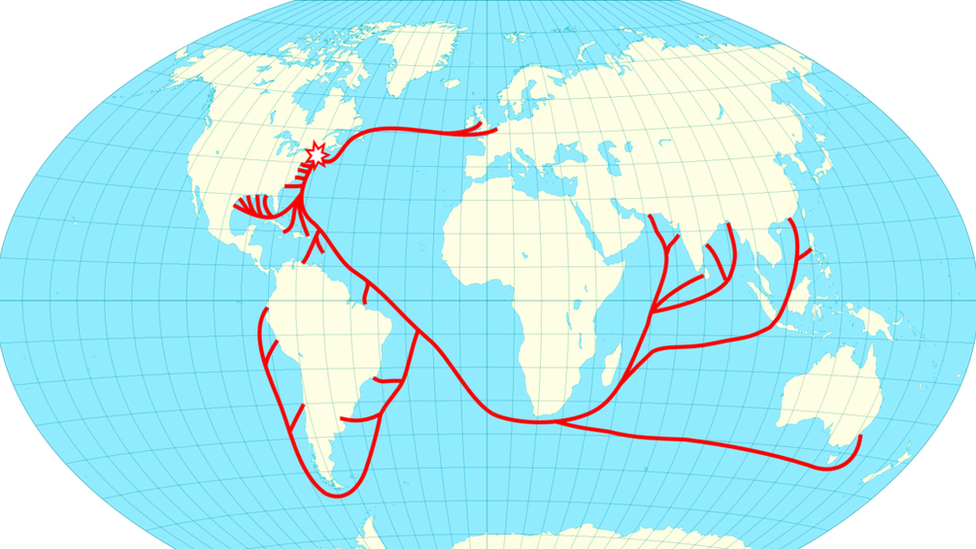

Para mediados del siglo XIX, el hielo de Tudor y su socio Nathaniel Wyeth no sólo se vendía en grandes cantidades en Estados Unidos sino que llegaba a puertos en Singapur, Hong Kong y Calcuta.

La industria del hielo creció, con imitadores aprovechando la oportunidad para hacer dinero, y durante la década de 1850 unas 140.000 toneladas de hielo salían de Massachusetts cada año para llevarle algo del frío de su invierno a más de 50 ciudades en todo el mundo.

El artículo de Scriber’s Monthly, escrito unos 20 años más tarde, resalta: “Es asombroso ver hasta qué punto un artículo, que era considerado un lujo en países no productores y —en las latitudes norteñas— como un artículo sin valor práctico calculado, ha sido reconocido en el mundo del comercio”.

Y enumera sus virtudes diciendo: “Uno apenas nota que los lagos y ríos congelados del norte les dan labor a miles que de otra manera estarían desempleados durante la mayor parte de los meses de invierno; que el comercio de hielo emplea millones en capital; que en los ingresos por comercio en Estados Unidos, tanto extranjeros como internos, se clasifica junto al algodón y el grano, y frecuentemente excede este último”.

Además, ya en ese entonces, el autor del artículo reconoce algo que luego, con el advenimiento de tecnología más avanzada para hacer lo que con mucho trabajo se hacía con el simple hielo, se olvidó.

Antes de la nevera

Para muchos conocedores del tema, Tudor y el comercio del hielo fueron los catalizadores de una poderosa transformación de la vida cotidiana.

En palabras del Scriber’s Monthly: “El uso práctico universal para el que se aplica (el hielo) en la preservación de carnes, frutas y vegetales ha, en los últimos 30 años, producido una revolución total en el sistema de economía doméstica, sin decir nada de las bendiciones que le ha traído a la sufrida humanidad en nuestros hospitales y en nuestras ciudades pestilentes”.

Todo eso gracias a lo que el coronel Aureliano Buendía conoció aquella tarde remota que recordó frente al pelotón de fusilamiento:

…el cofre dejó escapar un aliento glacial. Dentro sólo había un enorme bloque transparente, con infinitas agujas internas en las cuales se despedazaba en estrellas de colores la claridad del crepúsculo. Desconcertado, sabiendo que los niños esperaban una explicación inmediata, José Arcadio Buendía se atrevió a murmurar:

—Es el diamante más grande del mundo.

—No —corrigió el gitano—. Es hielo.

Utilizamos cookies propias y de terceros para personalizar y mejorar el uso y la experiencia de nuestros usuarios en nuestro sitio web.